Lea Grundig, geboren 1906 in Dresden als renitente Tochter eines jüdischen Kaufmanns und dessen nicht berufstätiger Ehefrau, vom Vater wegen ihres Eigensinns oft geprügelt, wollte schon als Kind Künstlerin werden. Zunächst besuchte sie die Kunstgewerbeakademie, danach die Dresdener Akademie der Bildenden Künste. Dort lernte sie den fünf Jahre älteren Maler Hans Grundig kennen, beide verliebten sich ineinander. Sehr zum Unwillen von Leas Vater, der keinen nichtjüdischen und dazu mittellosen Schwiegersohn akzeptieren wollte und nach Kräften versuchte, beide auseinanderzubringen. So schickte er seine Tochter 1927, bevor sie „volljährig“ (also 21 Jahre alt) wurde, für mehrere Monate in ein Nervensanatorium nach Heidelberg. Nach ihrer Rückkehr heiratete sie Hans Grundig dennoch.

Beide hatten sich schon während ihres Studiums 1926 der KPD angeschlossen, Lea wurde auch Mitglied des Roten Frauen- und Mädchenbundes. 1929 gehörten sie zu den Mitbegründern der Assoziation revolutionärer bildender Künstler (ASSO) in Dresden.

Die Machtübernahme Hitlers und seiner Horden setzte der politischen und künstlerischen Arbeit der Grundigs enge Grenzen. Sie fügten sich nicht nur nicht den Vorgaben der Reichskulturkammer, was ein Ausstellungsverbot nach sich zog, sondern klagten mit ihrer Kunst den Faschismus an. Hans Grundig schuf unter anderem den allegorischen Grafikzyklus „Tiere und Menschen“ und das Triptychon „Das Tausendjährige Reich“; seine Frau schilderte in ihren Radierungen das Leben „Unter dem Hakenkreuz“, setzte sich mit dem Antisemitismus auseinander („Der Jude ist schuld“) und warnte „Krieg droht“.

Als Lea Grundig für ihren als Abschnittsleiter der KPD illegal tätigen Cousin Hans Dankner (1908 – 1945) eine Unterkunft besorgte, wurde sie verraten. Von Mai 1938 bis Dezember 1939 war sie in Haft, anschließend drohte ihr die Deportation ins KZ Ravensbrück. Hans Grundig wurde 1940 in das KZ Sachsenhausen verschleppt; er kam erst zum Kriegsende frei. Seiner Frau gelang mit Unterstützung des Palästinaamts, der Vertretung der „Zionistischen Weltorganisation“, in letzter Minute die Auswanderung ins „Gelobte Land“, wo bereits ihr Vater und ihre ältere Schwester lebten. Dort fand sie Freunde und Genossen; sie konnte sich als Künstlerin etablieren. 1949 kehrte sei nach einem zweijährigen Aufenthalt in Prag nach Dresden zurück.

Persona non grata

Jahrzehntelang schien Lea Grundig in Vergessenheit geraten oder nur noch als missliebige SED- Funktionärin (sie war seit 1963 Mitglied des ZK) in Erinnerung zu sein. In den 1990er Jahren wurde kaum über sie geschrieben; selbst in der Zeitung „Neues Deutschland“ kam sie nach ihrem 10. Todestag im Oktober 1987 kaum noch vor, obwohl ihre Arbeiten bis zum Ende der DDR in Sammelausstellungen gezeigt wurden.

Hoffnung, dass sich ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit bald ändern würde, bestand damals nicht. Denn dass sie Kommunistin war, daran ließ sich nicht deuteln, und in der Dekade nach dem Mauerfall feierte der Antikommunismus in Deutschland lautstark Triumphe.

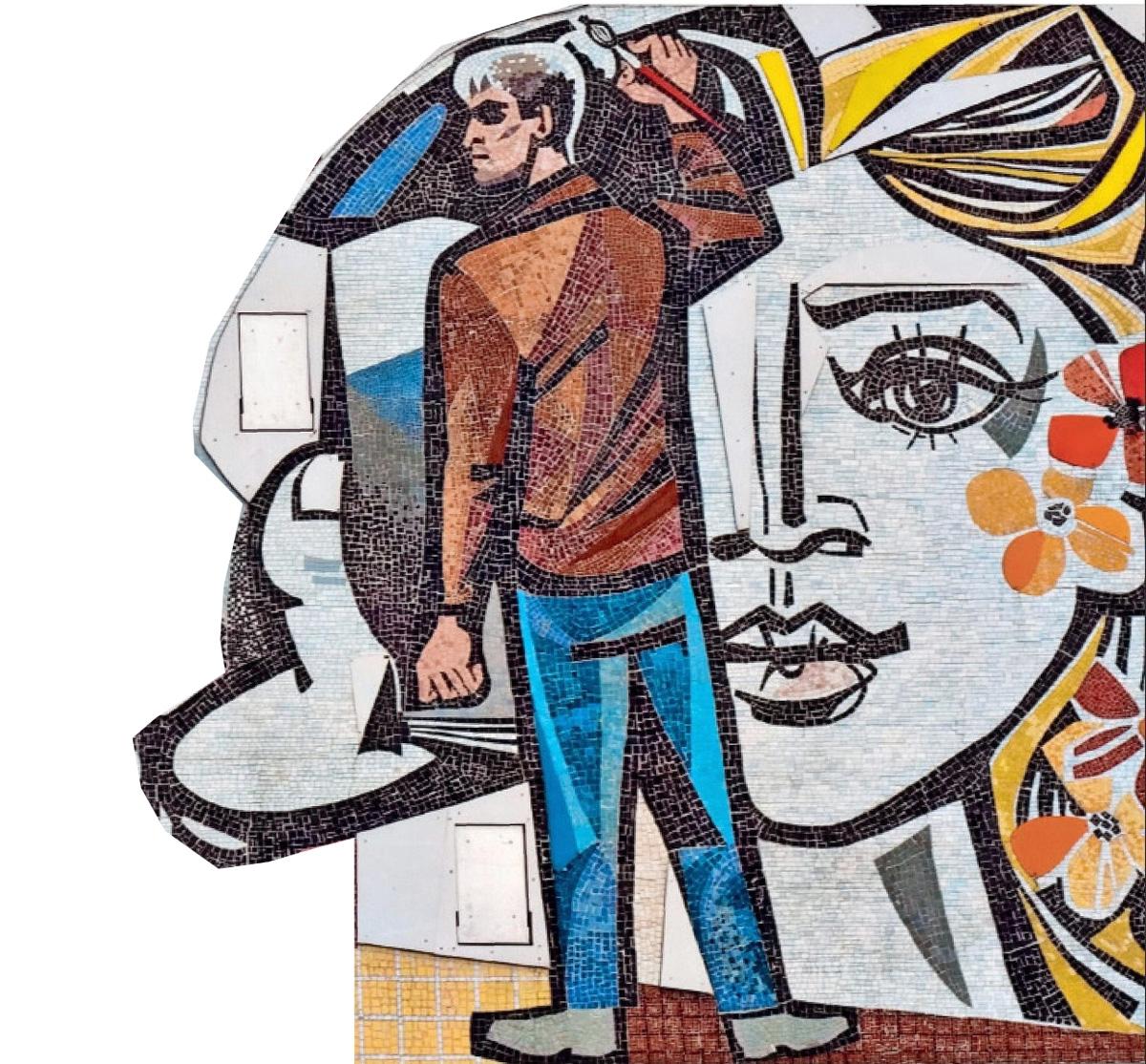

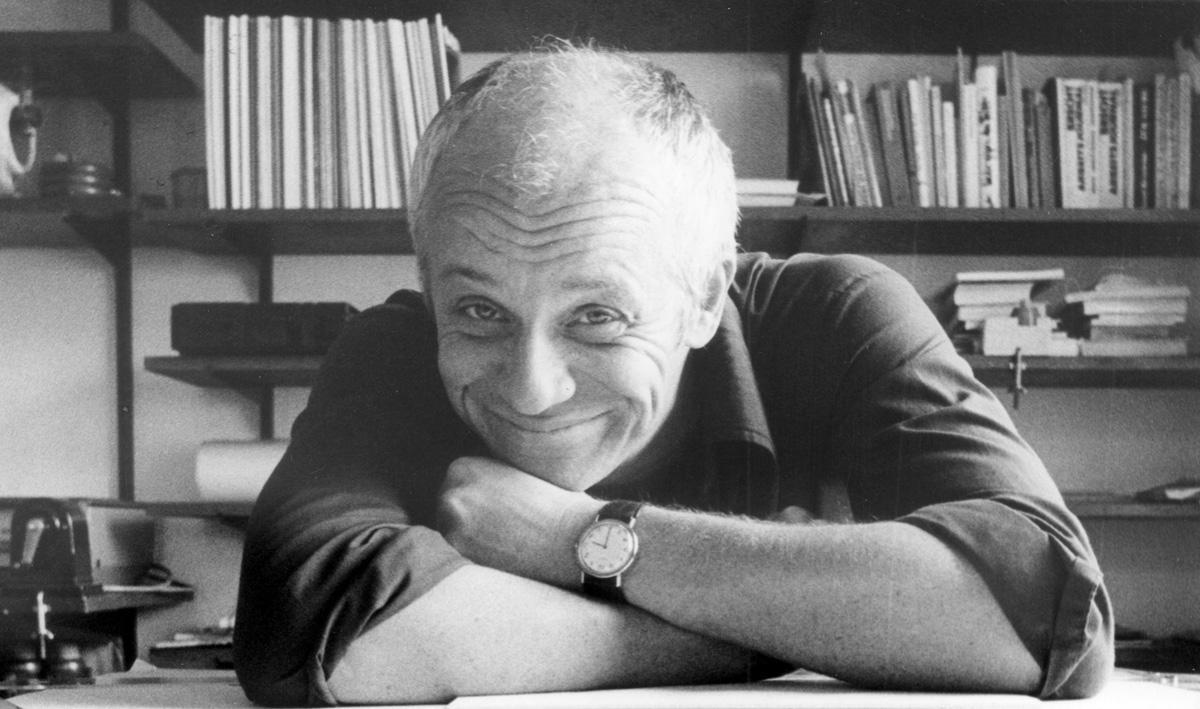

Lea Grundig, die dem Holocaust nur knapp entgangen war, wurde im wiedervereinigten Deutschland lange nicht anerkannt und gewürdigt, hatte sie doch nicht nur als Parteifunktionärin, sondern auch als Vorsitzende des Verbandes Bildender Künstler der DDR eine gewisse Macht gehabt und Einfluss auf Entscheidungen genommen. „Als Leitungskader setzte sie bedingungslos die offizielle Kunstpolitik der SED unter den Künstlerkollegen durch, auch gegen den antifaschistischen Bildhauer Fritz Cremer“, behauptete etwa Eckhart Gillen, Kurator der aktuellen Ausstellung in Eberswalde und Herausgeber des Katalogs, vor einigen Jahren.

Eva Atlan vom Jüdischen Museum Frankfurt am Main äußert sich in diesem Band zur „Rolle Lea Grundigs in der DDR“ und erklärt, in der Bundesrepublik habe sich „aufgrund der politischen Position der Künstlerin in der DDR … kaum jemand mit Lea Grundigs frühem Werk beschäftigen wollen“.

Das ist ziemlich untertrieben. Nahezu die einzige Galerie im Westen, die es wagte, die Verfemte zu vertreten, war die Westberliner „Ladengalerie“ der 2019 verstorbenen Karoline Müller.

Neuentdeckung?

2016 klagte die Schauspielerin und Dokumentarfilmerin Esther Zimmering öffentlich: „Die beiden Künstler Hans und Lea Grundig erscheinen wie wegretuschiert in der heutigen Zeit.“

Seit den 2000er Jahren hat sich aber, zuerst in Kreisen und im Umfeld der in Berlin mitregierenden Linkspartei und der ihr nahestehenden Rosa Luxemburg Stiftung (RLS), allmählich die Auffassung durchgesetzt, dass zumindest Lea Grundig als Verfolgte des Faschismus, als Emigrantin in Palästina und als progressive Künstlerin der Weimarer Republik genug Entlastendes mitbringe, um ihre suspekte Weltanschauung und ihre Treue zur DDR zwar nicht direkt zu rechtfertigen, doch in den Hintergrund treten zu lassen.

Wohl nicht zufällig wurde das Interesse am Exil Lea Grundigs in Palästina und ihrer Rolle als jüdischer Künstlerin immer größer. So entsteht implizit der Eindruck, dass ihr Schaffen als junge Frau in der Weimarer Republik, ihre KPD-nahe Betätigung in Dresden, in der Künstlergemeinschaft ASSO und vor allem ihr Wirken in der DDR weniger bedeutungsvoll seien.

Nun sind im Museum Eberswalde rund fünfzig Handzeichnungen von Lea Grundig und über sechzig Fotografien von Ellen Auerbach aus den Beständen der Kunstsammlungen der Akademie der Künste, wo sich beider Nachlässe befinden, zu sehen. Ein Ausstellungsort in Berlin war bezeichnenderweise nicht zu finden.

Der Katalog präsentiert nicht nur Zeichnungen und Fotos der beiden Künstlerinnen, er stellt nicht nur ihr Leben und Schaffen vor. Erstmals wird der Versuch unternommen, dem Exil von Lea Grundig in Palästina auf den Grund zu gehen, wesentliche Stationen, Aktivitäten und Beziehungen zu beschreiben.

Lange Zeit stützte sich die Kenntnis dieser Zeit im Wesentlichen auf Grundigs eigene Schilderung in ihrer Autobiographie „Gesichte und Geschichte“ (1958), die in der DDR bis in die 1980er Jahre in zehn Auflagen über 40.000 Mal verkauft wurde. Sie erwies sich darin als eine begabte Schriftstellerin mit lebendiger, anschaulicher und poetischer Sprache. Von der aktuellen Forschung werden die Erinnerungen allerdings mit Misstrauen betrachtet, es wird möglichst wenig daraus zitiert.

Die beiden Hauptbeiträge im Katalog zur Ausstellung stammen von der israelischen Professorin Zohar Shavit und von Kathleen Krenzlin, die seit 2018 mit der Edition des Briefwechsels von Hans und Lea Grundig befasst ist.

Der Herausgeber Eckhart Gillen hat „Historische Stichworte zum Palästinakonflikt“ zusammengestellt, die hilfreich für das Verständnis sowohl der Ausstellung als auch der aktuellen Situation sind. Daraus geht unter anderem hervor, dass Palästina als britisches Mandatsgebiet dem politischen Taktieren Britanniens unterworfen war. 1947 standen dort 608.000 Juden mehr als doppelt so viele arabische Palästinenser gegenüber. Durch zunehmende jüdische Einwanderung und durch Vertreibung der Araber wurde dieses Zahlenverhältnis in den nächsten Jahren zu Ungunsten letzterer geändert.

In ihren Erinnerungen merkte Lea Grundig an: „Die Kommunistische Partei ist die einzige Partei Israels, die die Trennung der Juden und Araber leidenschaftlich verneint und um die Einheit der Arbeiterklasse kämpft. In ihr sind Juden und Araber vereint als Genossen, als Klassenbrüder, als Kämpfer.“ Auch die Künstlerin wurde Mitglied dieser Partei.

Bilder einer Ausstellung

Lea Grundig zeichnete während der Schiffspassage nach Palästina und während ihrer Haft im Flüchtlingslager Atlit ihre Leidensgenossen. Während sie früher Kohle und Kreide bevorzugt hatte, musste sie sich nun auf Feder und Tusche beschränken; dabei entpuppte sie sich als eine Meisterin der Federzeichnung. Allerdings sind ihre Arbeiten von unterschiedlicher Qualität, zuweilen skizzenhaft im Sinne von flüchtig, doch im besten Fall Wesentliches erfassend.

Das „Porträt eines Redakteurs“ (1943) deutet mit vibrierenden Linien die Lebhaftigkeit und Nervosität des Dargestellten an, während das Abbild ihres Freundes, des Dichters und Übersetzers Mordechai Avi-Shaul, eher äußerlich bleibt. Das scharfe Vogelprofil der „Melkerin Ruth“ (1946) beeindruckt durch seine Kühnheit. Zu sehen sind auch einfühlsame Bildnisse des 1946 verstorbenen Schriftstellers Joseph Kastein und einer ehemaligen Berliner Kinderheimleiterin, Lene (beide 1941 entstanden). Frappierend die expressionistische Darstellung des aus Österreich-Ungarn stammenden Dramatikers Max Zweig (1948).

Im Katalog stehen schwächere und starke Arbeiten auf Doppelseiten einander gegenüber, wie die blasse „Jemenitische Frau mit gefalteten Händen“ (1942) neben der „Araberin“ (1945), einer stolzen Halbfigur, das Gesicht von einem Schleier umrahmt, vor einem Hintergrund aus stilisierten Blättern und Mauersteinen. Oder die kraftvolle Studie eines zum Schlaf hingestreckten „Rastenden Arbeiters“ (1943) neben der weniger überzeugenden Darstellung eines Oberschweizers (d. i. Milchwirts) (1946) in einem Kibbuz. Der „Junge Mann mit Kleinkind“ (1943) gerät zu niedlich, während die „Stillende Mutter“ (1944) eine fast bestürzende Körperlichkeit vermittelt.

Abgebildet sind auch Beispiele aus den Folgen „Ghetto“ und „Niemals wieder“ (1945), teils grotesk überzeichnet und karikaturistisch, jedenfalls nicht realistisch im Sinne eines „Abbildes“ der Realität. Das konnten und wollten sie auch nicht sein, denn sie beruhen auf Angstvorstellungen und Alpträumen der Künstlerin wie Goyas „Desastres de la guerra“. Lea Grundig hatte noch vor Kriegsende in Zeitungsartikeln einiges über das Schicksal der europäischen Juden gelesen. Sie erahnte das Ausmaß der Katastrophe, noch bevor die Öffentlichkeit Fakten und Zahlen erfuhr. So schuf sie unter anderem die Folge „In the Valley of Slaughter“ (1944), die in Palästina, Britannien und in den USA gezeigt wurde und 1945 als Buch erschien, (Deutsch: „Im Tal des Todes“ 1947). Immer wieder scheint das Vorbild Käthe Kollwitz auf, dem sich Lea Grundig nur tastend annähern konnte.

In Palästina hat die Künstlerin mit wahrer Hingabe auch Landschaften gezeichnet, mit schwarzer Tusche zumeist auf gelblichem Papier. Sie beeindrucken durch bewegte Linienführung und ebenso energische wie weiche Pinselstriche, vermitteln so zugleich die Stimmung und die Emotionalität der Künstlerin. Sie selbst gestand, nach ihrer Ankunft im rettenden Ausland alle Angst, in der Natur allein zu sein, verloren zu haben. So entstand etwa die „Hügellandschaft bei Bratislava“ (1940), die unter dem weiten Himmel tief zu atmen und wie Wasser zu wogen scheint. Später zeichnete und malte sie in ihrer neuen Heimat an vielen Orten, (unter anderem „Blick auf Haifa und das Mittelmeer“, „Landschaft bei Jerusalem“ (1947), „Landschaft bei Safed“ (1948)). Die Bilder fanden Bewunderer und Käufer und ermöglichten ihr ein zusätzliches Einkommen. Fest angestellt war sie in all den Jahren des Exils nämlich nicht und geriet dadurch manchmal in finanzielle Bedrängnis.

Die im Museum Eberswalde ebenfalls vorgestellte Fotografin Ellen Auerbach (1906 – 2004) hatte vor 1933 zusammen mit ihrer Freundin Grete Stern das Atelier ringl + pit in Berlin betrieben. Dann mussten die beiden Frauen emigrieren, ihre Wege trennten sich. Von 1933 bis 1936 lebte Auerbach in Palästina, wo sie (in Tel Aviv) ein Fotostudio eröffnete. Anschließend ging sie nach Britannien und 1937 in die USA. Sie näherte sich ihren Motiven, Arabern ebenso wie Juden, unvoreingenommen und mit Sympathie. Ihre Fotos, zum Teil erstmals vom Kleinbildnegativ abgenommen, sind im Katalog in guter Qualität auf Kunstdruckpapier abgebildet.

Die Schau wird von einem Veranstaltungsprogramm, unter anderem Vorträgen, Führungen und Diskussionen, begleitet. Im Pressetext des Verlags Schirmer und Mosel, in dem der Katalog zur Ausstellung erschienen ist, heißt es, das Projekt habe „vor dem Hintergrund erstarkender rechtsradikaler und antisemitischer Tendenzen, des andauernden Nahost-Konflikts und der aktuellen Migrationsdebatte … besondere Aktualität“ und eröffne „die Möglichkeit, die Anfänge der Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern besser zu verstehen“. Umso peinlicher, dass es nicht möglich war, das Ganze in der Hauptstadt zu präsentieren.

Ellen Auerbach und Lea Grundig

Zwei Künstlerinnen in Palästina

Museum Eberswalde, bis 27. April

museum-eberswalde.de

E. J. Gillen (Hrsg.)

Ellen Auerbach – Lea Grundig. In Palästina 1933 bis 1948. Zwei Künstlerinnen im Exil

Schirmer/Mosel Verlag, 208 Seiten, 38 Euro

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)