Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt im Bundestag die Vertrauensfrage. Was steckt hinter dem Instrument, mit dem nach Vertrauen gefragt wird, um Misstrauen zu ernten?

Wer von etwas weiß, benötigt kein Vertrauen. Ähnlich dem Glauben überbrückt das Vertrauen eine Kluft des Nichtwissens durch Hoffnung. Und der Hoffende erwartet sich durch sein Vertrauen zugleich die Gewissheit der Richtigkeit des eigenen Tuns, oder wie Hegel es in seiner Phänomenologie des Geistes ausdrückt: „Wem ich vertraue, dessen Gewissheit seiner selbst, ist mir die Gewissheit meiner selbst.“

Von enttäuschtem Vertrauen war in den vergangenen Wochen viel die Rede. Bundeskanzler Scholz über Ex-Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Tag des Ampel-Bruchs: „Zu oft hat Minister Lindner mein Vertrauen gebrochen. Es gibt keine Vertrauensbasis.“ Mit einer Träne im Knopfloch erklärte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck zwei Tage später den ZDF-Zuschauern, da sei „viel Vertrauen kaputtgegangen“. Kanzleraspirant Friedrich Merz (CDU) verkündet eine Woche später nichts wirklich Überraschendes: Auch wir „haben kein Vertrauen in diese Koalition“. Für die Bürger soll herauskommen: Die bürgerlichen Parteien jedweder Couleur sind voneinander enttäuscht, eine Neuwahl soll’s richten. Der Weg dorthin führt über Artikel 68 Grundgesetz (GG): „Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen.“

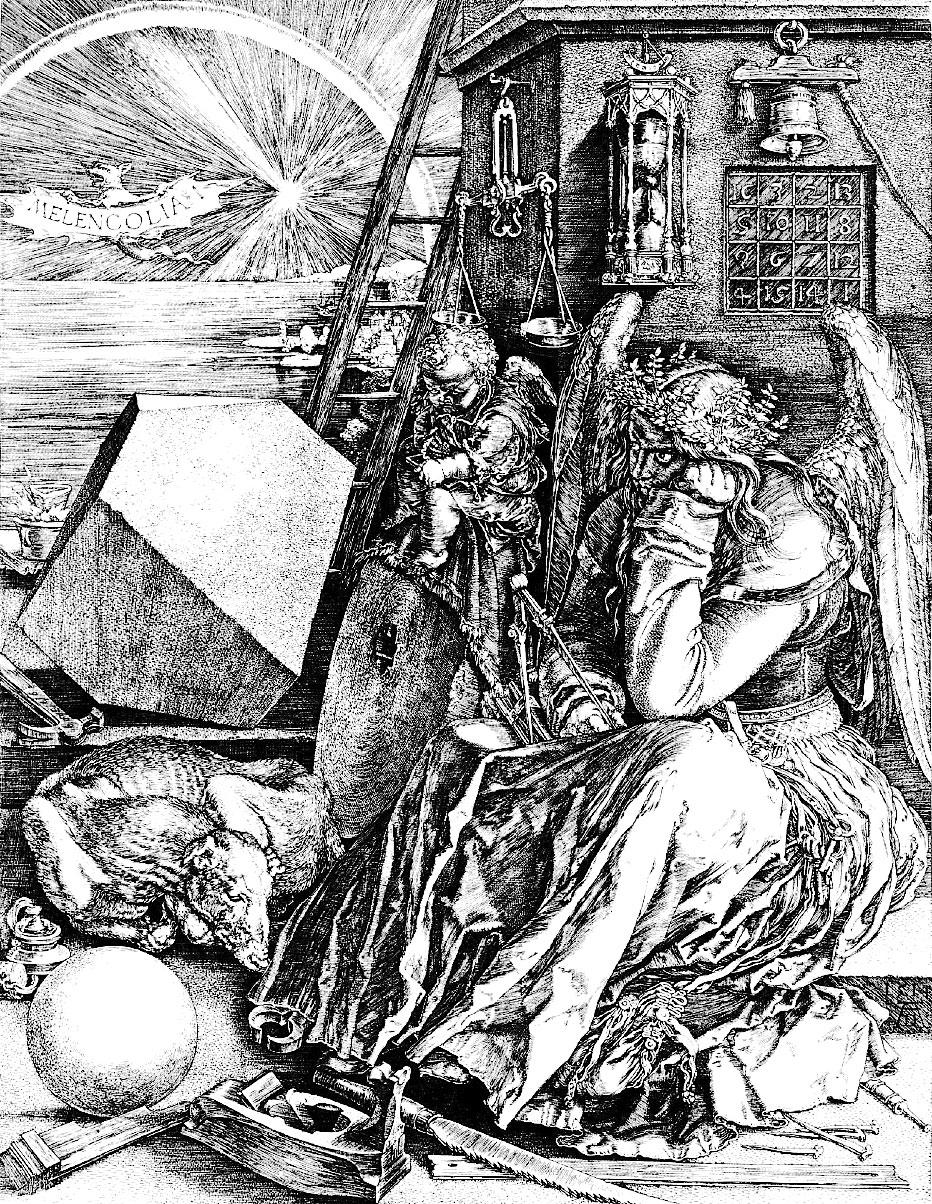

Das ganze mediale Schauspiel von Krise, Komplott und heilsbringender Vertrauensfrage orientiert sich am Aufbau einer Komödie, so wie wir es seit Aristoteles kennen: Exposition (Auftakt, auf eine Krise hinauslaufende Situation), Konflikt (die boulevardeske Abhandlung menschlicher Schwächen, inklusive unerwarteter Wendungen und Täuschungen), das glückliche Ende. Ein Abgleiten der Komödie in die Groteske oder das Schmierentheater lässt sich dabei nie ganz ausschließen. Der eigentliche Inhalt der Vertrauensfrage ist so profan, wie es das Bundesverfassungsgericht 1983 beschrieben hat: Vertrauen meint „die im Akt der Stimmabgabe förmlich bekundete gegenwärtige Zustimmung der Abgeordneten zu Person und Sachprogramm des Bundeskanzlers, mithin die förmliche Kundgabe der Bereitschaft, das zumindest in Umrissen vorgezeichnete Regierungsprogramm oder ein konkretes Verhalten, mit dem der Bundeskanzler die Vertrauensfrage verbindet, grundsätzlich zu unterstützen“. Unterstützung des „in Umrissen“ bekannten Regierungshandelns durch die Abgeordnetenmehrheit also.

Matrix des Misstrauens

Der verfassungsrechtliche Sinn der Vertrauensfrage liegt in der Disziplinierung des Parlaments. Durch einen Appell des Kanzlers sollen die Reihen geschlossen werden. Das Grundgesetz will dadurch die Handlungsfähigkeit der Regierung erzwingen. Um die vielgepriesene Verheißung für den „Souverän“, das Wahlvolk, auch mal in kürzerem Abstand als die üblichen vier Jahre sein Kreuzchen machen zu dürfen, geht es dem Grundgesetz nicht. Selbst wenn der Bundestag dem nach Vertrauen fragenden Kanzler eine Abfuhr erteilt, kann er, wenn der Bundespräsident mitzieht, weitermachen. Die Regelung dafür hält Artikel 81 GG (Gesetzgebungsnotstand) bereit.

Wie wir wissen, geht es sowohl dem Bundeskanzler als auch zumindest den Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und CDU sowieso nicht ums Vertrauen. Erklärtes Ziel ist die Auflösung des Bundestags. Der Kanzler fragt nach dem Vertrauen, will es aber nicht. Der Machterhaltungsbetrieb des parlamentarischen Systems kann gut auf qualitatives Vertrauen verzichten. Schließlich dreht sich alles nur um eine Neusortierung der Kapitalfraktionen, die das zukünftige Regierungshandeln bestimmen sollen. Daher kann es auch nicht verwundern, dass auf offener Bühne bereits ausgelotet wird, wer mit wem in Zukunft „besser kann“ – bevor überhaupt die Vertrauensfrage gestellt wurde, der Bundestag aufgelöst und das Ergebnis von Neuwahlen ermittelt worden ist.

Die Unterschiede zwischen den bürgerlichen Parteien sind minimal. Ein gesicherter Kriegs- und Aufrüstungskurs geht zwischen CDU und Grünen um Nuancen besser als zwischen CDU und SPD. In puncto Sozialabbau, polizeistaatlichem Ausbau, Bespitzelung und reaktionärer Formierung der Gesellschaft besteht ohnehin Einigkeit. Man bleibt unter sich. Um Störungen vom Regierungshandeln fernzuhalten, bedient sich der Apparat vielfältiger Mechanismen. „Fünf-Prozent-Klausel“, die gestufte Erstattung von Wahlkampfkosten, die Unterscheidung von Fraktion, Gruppe und Einzelabgeordneten, der Fraktionszwang oder das Erfordernis, dass „nicht etablierte“ Parteien über 27.000 Unterschriften sammeln müssen, um überhaupt zur Wahl zu stehen, sind einige davon. Über allem liegt die Matrix des Misstrauens.

Lizenz zum Waffengang

Der bisherige Einsatz der Vertrauensfrage in der Parlamentsgeschichte des Bundestags belegt die These, dass Artikel 68 GG lediglich taktisches Hilfsmittel ist. Willy Brandt machte am 20. September 1972 als erster Kanzler davon Gebrauch. Ihm waren durch Parteiübertritte einige Abgeordnete von der Fahne gegangen. Wie beabsichtigt, verlor er die Vertrauensfrage und gewann anschließend triumphal mit 45,8 Prozent die Bundestagswahl. Zehn Jahre später, am 3. Februar 1982, stellte Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), dem durch seine Unterstützung des NATO-Doppelbeschlusses der breite Unmut der Bevölkerung entgegenschlug, die Vertrauensfrage, um sich der Regierungsmehrheit für die Provokation gegenüber den Staaten des Warschauer Vertrags zu versichern. Die Disziplinierung wirkte, die Kritik einzelner Abgeordneter seiner Fraktion verstummte. Doch sein Glück hielt nicht lange an.

Am 1. Oktober 1982 stimmten CDU/CSU und die Mehrheit der FDP-Fraktion für Helmut Kohl als Kanzler („Konstruktives Misstrauensvotum“ Artikel 67 GG). Der an die Macht geputschte Neu-Kanzler Kohl strebte „klare Verhältnisse“ für die proklamierte „geistig-moralische Wende“ an. Eine gute Choreografie führte zum Ergebnis von acht Ja-Stimmen, 218 Nein-Stimmen und 248 Enthaltungen. Der gleiche Helmut Kohl, dem nur eine Handvoll von CDU-Abgeordneten das Vertrauen aussprach, durfte sich sodann am 6. März 1983 mit 48,8 Prozent zum Kanzler küren lassen.

Fast zwei Jahrzehnte später bediente sich Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gleich zweimal des Instruments der Vertrauensfrage. Am 16. November 2001, um möglichst alle Abgeordneten der rot-grünen Koalition zur Zustimmung für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan zu bewegen, kurz nachdem 28 Abgeordnete der Regierungsfraktionen Bedenken gegen die Kriegsbeteiligung erhoben hatten. Das Volk außerhalb der Parlamentsmauern wurde zu Krieg und Frieden nicht befragt. Schröders Zwangsappell zur Geschlossenheit hatte Erfolg, er bekam mit 336 Ja-Stimmen gegen 326 Nein-Stimmen die Lizenz zum Waffengang. Seine zweite Vertrauensfrage brachte Kanzler Schröder am 27. Juni 2005 auf den Weg. Der unter seiner Regentschaft eingeleitete soziale Kahlschlag („Hartz-IV-Reformen“) hatte zu Massenprotesten geführt und auch in der SPD-Bundestagsfraktion rumorte es. Schröder erntete Misstrauen, in der Abstimmung fehlten ihm zur Vertrauensmehrheit 150 Stimmen.

Taktische Manövriermasse

Im Gegensatz zur DDR, die in Artikel 64 ihrer Verfassung das Selbstauflösungsrecht per Beschluss der Volkskammer festgeschrieben hatte, verfolgte das westdeutsche Grundgesetz von Anbeginn das Primat, dem Parlament das Recht zur Selbstauflösung abzusprechen. Die Vertrauensfrage wurde als zusätzliche Komplikation eingebaut: Selbst wenn der Bundestag einem amtierenden Kanzler kein Vertrauen zollt, besteht kein Automatismus, dass der Bundespräsident das Parlament auflöst. Ob das passiert, liegt allein in der Hand des Kanzlers.

Dass Artikel 68 GG zur bloßen Manövriermasse des regierenden Kanzlers geworden ist, zeigen die taktischen Zielsetzungen der bisherigen Vertrauensfragen. Die politische Opportunität entscheidet. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Posse, die nun auch Kanzler Scholz vollzieht, nämlich „Nach Vertrauen fragen, aber Misstrauen wollen“, durch seine Entscheidung vom 25. August 2005 bereits verfassungsrechtlich geadelt: „Was im politischen Prozess in legitimer Weise nicht offen ausgetragen wird, muss unter den Bedingungen des politischen Wettbewerbs auch gegenüber anderen Verfassungsorganen nicht vollständig offenbart werden.“ Sprich, dem Verfassungsgericht kann das Motiv und damit auch die Umgehung des materiellen Inhalts des Artikel 68 GG egal sein. Die Frage mit dem Ziel des Misstrauens nennt das BVerfG seither „unechte Vertrauensfrage“.

Kein Vertrauen ins System

Das Wahlvolk wird ohnehin nicht gefragt, was sich angesichts des geschwundenen Vertrauens in die zentralen Institutionen der bürgerlichen Demokratie auch erübrigen dürfte, da die Antwort bekannt ist: Bereits vor sechs Jahren verstand der Chefökonom des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Scholz-Claqueur Marcel Fratzscher die Welt nicht mehr: „Woher kommt der Vertrauensverlust? Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, dass sie ein Problem mit dem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem haben. Sie sehen vor allem im Kapitalismus eine Gesellschaftsform, die dysfunktional ist und die die Interessen der Mehrheit der Gesellschaft nicht vertritt.“ Eine Umfrage habe gezeigt, „dass 87 Prozent und damit eine große Mehrheit der Deutschen die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen als zu hoch und ungerecht empfinden“.

Dabei waren diese Zahlen, verglichen mit der aktuellen Lage, eher harmlos. Seit 2013 untersucht die weltgrößte Agentur für Öffentlichkeitsarbeit Edelman (Jahresumsatz 1,1 Milliarden US-Dollar) im Auftrag internationaler Großkonzerne ein Phänomen, das mittlerweile in den Vorstandsetagen und den angeschlossenen Regierungen für erhebliche Unruhe sorgt. Über 34.000 Befragte in 28 Ländern wurden zuletzt 2024 zum Thema Vertrauen in die eigene Staatsführung befragt. Im „Global Trust-Index“ rangiert Deutschland auf einem hinteren Rang (Platz 24), die Volksrepublik China (zum wiederholten Male) auf Platz 1. Geringes Vertrauen herrscht bei den Bundesbürgern auch in die Durchlauferhitzer der Regierungspolitik, die Nichtregierungsorganisationen (NGOs): Hier liegt Deutschland auf Platz 27. Ihren Medien vertrauen Chinesen im Weltmaßstab am meisten, Deutschland ist inzwischen auf Platz 15 abgesackt. Eine Umfrage von policy matters im Auftrag der Körber-Stiftung (Juli 2024) bestätigt das Bild: Lediglich 9 Prozent der Befragten trauten den Bundestagsparteien, 18 Prozent der Bundesregierung und 22 Prozent dem Parlament.

Institutionalisierter Schwindel

„Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird“, fasste Bertolt Brecht das Phänomen in Worte. Im Rahmen einer Paartherapie lässt sich der Vertrauensmissbrauch, sofern Einzelfall, vielleicht noch kitten. In der politischen Sphäre dagegen hat der bürgerliche Staat Schwindel und Vertrauensbruch längst zum Patent erhoben. Da sich das langsam herumgesprochen hat und die Halbwertszeiten der Täuschungen immer kürzer werden, ist die Regierung bemüht, „neue Narrative“ zu finden, um das institutionelle Belügen zu kaschieren.

Die von den Apologeten der „repräsentativen Demokratie“ gern zur Generalrechtfertigung zitierte Aussagen a la Winston Churchill („Demokratie ist die schlechteste Staatsform – mit Ausnahme aller anderen“) besänftigt die von Vertrauensverlust infizierten Geister nicht mehr. Auch das Mantra von der Verteidigung der „westlichen Werte“ führt angesichts der sattsam bekannten Traditionen von Kolonialismus und Imperialismus international höchstens noch zu mitleidigem Schmunzeln, national bestenfalls zu einem Achselzucken.

Auf der nach unten offenen Skala der Selbstlegitimation sind Außen- und Innenministerium mittlerweile bei „der regelbasierten Ordnung“ angekommen. Ein Konstrukt zur Legitimation, das auch die Mafia oder der Ku-Klux-Klan nutzen. Hier hat sich nicht nur das Vertrauen, sondern auch der Intellekt verbraucht. Banales bestimmt den von oben verordneten Diskurs, wie beispielsweise das im Oktober 2023 ins Leben gerufene „Forum W“ der Bundesregierung („W“ steht für „Wissenschaft“). Die „deutsche Demokratie hat die Komfortzone verlassen (…) die parlamentarische Demokratie und ihre Politiker (…) müssen zeigen, dass im Parlament im Interesse der Wählerinnen und Wähler um die besten Lösungen gerungen wird und in meist sehr kurzer Zeit Ergebnisse in Gesetzesform vorliegen, die den komplexen Anforderungen der modernen Welt gerecht werden“. Devise für den Stimmbürger: Die Erwartungen an das kapitalistische System zurückschrauben, das „Parlament nicht mit Erwartungen überfrachten“ oder einfach mal „positive Geschichten aus dem Parlament bringen“.

Und wenn man dann am 23. Februar 2025 die Wahl hat zwischen dem persönlichen „kleinen und dem etwas größeren Übel“. Wenn Friedrich Merz zur Wahl steht, der auf dem Kladdentext seines 2008 erschienenen Machwerks „Mehr Kapitalismus wagen“ schreibt: „Marktwirtschaft ist in sich sozial, und wer Demokratie will, muss den Kapitalismus als Wirtschaftsform wollen.“ Oder wenn auf der anderen Seite der in den größten Finanzskandal seit Bestehen der Republik verwickelte Olaf Scholz wartet, der allen Ernstes weiszumachen sucht, er werde jetzt durchsetzen, was er jahrelang nicht mit der Beißzange angefasst hat. Und wenn die dritte Option Robert Habeck ist, der darauf stolz sei, „würde (er) als Kanzler Taurus-Marschflugkörper liefern“. Dann empfiehlt es sich, den alten Marx zur Hand zu nehmen.

Im Büchlein „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ schreibt er 1852: „Wer zwischen zwei bürgerlichen Regierungen nach dem kleineren Übel sucht, befindet sich in der Lage von Buridans Esel (der zwischen zwei gleich großen Säcken Heu verhungerte), zwar nicht zwischen zwei Säcken Heu, um zu entscheiden, welcher der anziehendere, wohl aber zwischen zwei Trachten Prügel, um zu entscheiden, welche die härtere sei.“ Es braucht wohl mehr als ein Kreuzchen, um Vertrauen in die Zukunft zu haben.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)