Die Frage nach dem Revolutionären wird fast von Anfang an gestellt, an Beethoven – und von Beethoven selbst. Eine seiner Antworten zeigt einige wichtige Aspekte: „Freiheit, weitergehen, ist in der Kunstwelt wie in der ganzen großen Schöpfung Zweck.“ (1819) Er war also ein Anhänger und Befürworter der „Freiheit“. Sie muss im historischen Zusammenhang unweigerlich mit dem Rest der Trinität der Parolen der Französischen Revolution von 1789 zusammen gedacht werden, also Gleichheit (egalité) und Brüderlichkeit (fraternité), heute wohl sinnvoller als „Geschwisterlichkeit“ zu fassen, da etwa die Hälfte der Menschheit wenig Chancen hat, zu jenen „Brüdern“ zu werden, die Beethoven mit Schiller in der „Freudenode“ seiner 9. Symphonie feiert. Und er war ein Anhänger des Fortschritts, eben des „Weitergehens“.

„Da stiegen die Menschen ans Licht“

Anfang 1790 ist dem 20-jährigen Beethoven in Bonn ein großer Wurf gelungen. Er stand im Dienst des Kurfürsten Maximilian Franz, einem Bruder des Reformkaisers Joseph II. Nach Josephs Tod am 20. Februar 1790 organisierte die Lesegesellschaft, die Nachfolgeorganisation des verbotenen aufklärerischen Illuminatenordens, für den 19. März 1790 eine Trauerfeier und beauftragte Beethoven mit der Komposition einer „Kantate auf den Tod von Kaiser Joseph II“.

Dieses WoO 87, also Werk ohne Opus-Zahl, dennoch ein vollgültiges Werk. enthält im III. Satz zwei Schlüsselzeilen in der „Aria con Coro“ (Nr. 4), also dem Wechselgesang von Solist und Kollektiv: „Da stiegen die Menschen ans Licht,/da drehte sich glücklicher die Erd’ um die Sonne“. Der Textdichter steigert das Auftreten des reformorientierten Monarchen ins Kosmische. Natur und Gesellschaft erscheinen als vermittelte Einheit, ähnlich wie im alten China mit der Idee des Kaisers als „Sohn des Himmels“. Beethoven fand für diese Zeilen einen weit ausgreifenden melodischen Bogen, der zu Recht als „Humanitätsmelodie“ bezeichnet wurde.

Die Kantate wurde nicht aufgeführt. Sie war zu schwierig für die Bonner Musik-LiebhaberInnen. Aber sie war auch zu rebellisch. Denn erstens war schon der aufgeklärte Absolutismus nach 1789 in den meisten deutschen Staaten zu viel an Aufklärung. Und zweitens verschärfte der Schriftsteller Eulogius Schneider, neben dem Komponisten Neefe Beethovens wichtigster Mentor in Bonn, die Feier Josephs II. dadurch, dass er den aufgeklärten Absolutismus für unzulänglich erklärte und ein Weitergehen forderte. Schneider sympathisierte sogar mit der jakobinischen Linken, den Hébertisten, und kam selber unter die Guillotine.

Die „Humanitätsmelodie“ seiner Jugend zitiert Beethoven dann in seiner Oper „Fidelio“, rein instrumental zu Beginn des Quintetts im letzten Akt zu Leonores Ausruf nach der geglückten Befreiung „O Gott, welch ein Augenblick“. Gerade dieser Schluss ist ein Beispiel dafür, wie Beethoven Formales inhaltsreich macht. Es geht um die Beziehung von Singspiel und großer Oper und den kantatenhaften Schluss. Der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke rechtfertigt die undramatischen Züge dieses Finales folgendermaßen: „Hier ist die dramaturgische Konsequenz identisch mit der gesellschaftlichen: Nicht mit Schritten, sondern nur im Sprung war das neue Ufer zu erreichen. Da zeigt sich nun der bessere Realismus der neuen Lösung, die das Finale verselbstständigt und geschichtliche Konkretheit aufgibt. Sie gesteht, dass das Nahziel der konstitutionellen Monarchie sich keineswegs deckt mit dem Fernziel der Herrschaft der Humanität […]. Unter dem Anspruch, Gefäß jenes größten Menschheitstraumes zu sein, birst das Gefüge der Handlung, schlägt sie um in Utopie, und eben das, was nach dem Maßstabe glaubhafter Realität fragwürdig erschien, erhält nun die ungeheuerste Symbolkraft: Da wird das warnende Signal des von dem Tyrannen auf den Turm beorderten Trompeters zum Weckruf der Freiheit, der auch in die tiefsten Verliese dringt […]; da steht dem Tyrannen in der bewaffneten Frau die mündig gewordene Menschheit gegenüber.“

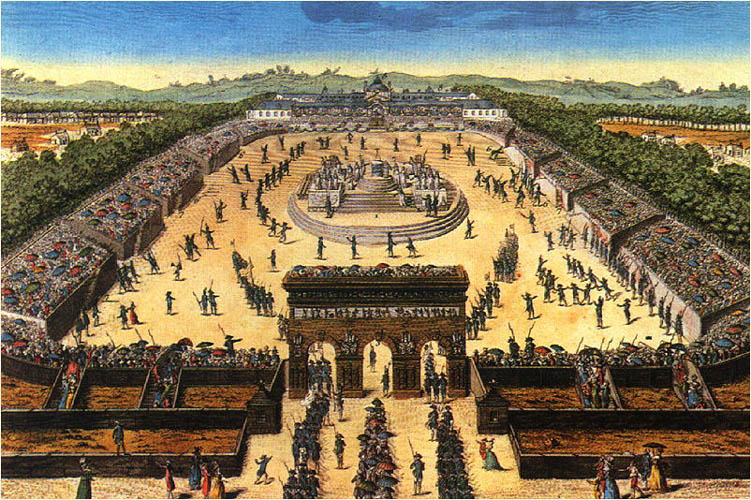

1790, wenige Monate nach Beethovens josephinischer Kantate, wurde für eine kurze Zeit etwas von dem wirklich, was Beethoven zeitlebens als Ideal vorschwebte und eine Leitidee seines Komponierens war. Die französische Föderationsbewegung der Jahre 1789 und 1790 zielte auf eine nationale Fraternité, eine brüderliche Einigung auf die neue revolutionäre Verfassung, die Volk, König, Kirche einschließt. Die Bewegung gipfelt im Marsfeldfest des 14. Juli 1790. (B. J. Warnekens stellt dieses Ereignis an den Anfang seines 2016 erschienenen Buchs „Fraternité! Schöne Augenblicke in der europäischen Geschichte“) Alle, sogar noch die Widerstrebenden bis Feindseligen, sollten sich versöhnt versammeln im gemeinsamen Fest. Dieses feiert aber schon eine revolutionäre, weitertreibende Verfassung. Und es ging ja weiter.

„Wahre Kunst ist eigensinnig“

Das steht in einem von Beethovens Konversationsheften, um den 11. bis 14. März 1820. In diesen Heften wurden Fragen und Antworten notiert, um unter den Bedingungen eines Überwachungsstaats mit dem Schwerhörigen nicht zu laut reden zu müssen und damit Spitzeln keine Gelegenheit zum Mithören zu geben. Die Frage nach dem Revolutionären und die Antworten darauf haben mindestens zwei Dimensionen, die musikhistorische und musikästhetische einerseits, die politisch-soziale andererseits. Und die ist wiederum gedoppelt, als Frage nach Beethovens eigenem gesellschaftlichen Standpunkt und als Frage nach Standort und Stellenwert seiner Musik. Es fragt sich also, was Beethoven, 1770 in Bonn, der Hauptstadt eines geistlichen Kurfürstentums geboren, und 1827 in Wien, der Hauptstadt eines großen europäischen Reichs gestorben, zum musikalischen Fortschritt beigetragen hat, und zwar durch einschneidende Zäsuren, als qualitativer Sprung, nicht nur durch graduelle Veränderungen. Und es fragt sich, was seine Musik zum gesellschaftlichen Fortschritt beigetragen hat, und noch beiträgt – soweit Musik dazu etwas beiträgt –, und wie er sich als Mensch und als Citoyen, als Staatsbürger, zu den Entwicklungen in seiner Zeit verhalten hat und Stellung genommen hat: also die Zeit zwischen 1776, der nordamerikanischen antikolonialen Unabhängigkeitsbewegung mit der Verkündung der Menschenrechte, der Französischen Revolution ab 1789, den Interventionskriegen gegen das revolutionäre Frankreich und deren Umschlag in Expansionskriege samt Menschenrechte-Export unter Napoleon, der Restauration ab 1814, der Befreiungsbewegungen der 1820er in Europa – vor allem Griechenland gegen das Osmanische Reich – und in Lateinamerika.

- Die einfachste Antwort ist die, Beethoven und seine Kunst seien nicht revolutionär gewesen, politisch schon gar nicht – wie das heute unter neoliberalen Vorzeichen eine Haupttendenz der Publizistik und auch der Wissenschaft ist. Und musikalisch wird mit „Intertextualität“ und „Dekonstruktion“ so lange herumgedoktert, bis vom Fortschritt wenig übrigbleibt.

- Eine zweite Antwort ist heute wegen EU-Europas nicht so beliebt und – derzeit – historisch: Er war schon revolutionär, aber nicht im Sinne einer aufgeklärten bürgerlichen liberal-demokratischen Revolution, sondern völkisch-national uminterpretiert: ein besonders „deutscher“ und „heldischer“ Komponist. Das beginnt noch zaghaft schon in den sogenannten „Befreiungskriegen“ gegen das napoleonische Frankreich, spätestens seit 1871 offensiv, als habe Beethoven statt der den Konservativen verhassten „Ideen von 1789“ schon die nationalistischen „Ideen von 1914“ gepflegt, und wird mit der „Nationalen Revolution“ der Nazis eine Zeitlang sogar hegemonial.

- Beethoven war einmal revolutionär, sozusagen als Jugendsünde, aber dann nicht mehr. So ist zum Beispiel „Der freie Mann“, ein Lied für Singstimme und Klavier klar antifeudal. Er vertonte das Gedicht sofort, nachdem es veröffentlicht worden war, 1792 in Bonn, und arbeitete es Ende 1794/Anfang 1795 in Wien um. Dazu zu passen scheint die schöne Geschichte um die „Eroica“ herum, seine 3. Symphonie von 1803. Er wollte sie zunächst Bonaparte als Heros der Revolution widmen – „geschrieben auf Buonaparte“. Als er erfuhr, dass sich Bonaparte als Napoleon am 2. Dezember 1804 zum Kaiser hatte krönen lassen, habe er theatralisch die Widmung zerrissen mit den Worten: „Ist der auch nichts anders, wie ein gewöhnlicher Mensch! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize frönen; er wird sich nun höher, wie alle Andern stellen, ein Tyrann werden!“ Wenn es speziell Napoleons Kaiserkrönung war, über die Beethoven in Wut geriet, wäre das allerdings ungefähr das Gegenteil einer Absage an die Revolution, vielmehr äußert sich darin gerade die Sympathie mit der von der französischen Bourgeoisie teils verratenen, teils aber in entfremdeter Form auch vollstreckten Fortsetzung der Revolution. Im übrigen ist die „Eroica“ musikalisch eine Prometheus-Symphonie und huldigt damit einem Heros des aufsteigenden Bürgertums den auch Goethe wie Byron feierten, und für den Prometheus eine mythische Folie ist.

Beethoven, musikalisch oft ein Jakobiner, manchmal mit seinem groben und satirischen Humor und plebejischen Zügen im Verhalten wie in der Musik sogar mit Zügen des Sansculottismus, war seiner politischen Haltung nach erklärtermaßen ein „Josephiner“. Schon das war in Wien nach 1789 schon gewagt; die „Jakobinerprozesse“ wegen einer fehlgeschlagenen Verschwörung 1794 hatten die Oppositionellen gewarnt. Seine Sympathien für die Revolution zeigte Beethoven allerdings noch bis etwa 1807. Danach agierte er vorsichtiger, da er als ein im nationalen wie im feudalen Sinn unzuverlässiges Element galt. Noch nach seinem Tod vernichtete sein Sekretär Schindler wegen ihrer politischen Brisanz einen erheblichen Teil der Konservationshefte. All das eingerechnet, auch die schroffe Ablehnung des „falschen Zeitgeists“ der Restauration und die Sympathie für den – idealisierten – britischen Liberalismus, war er wohl letztlich doch ein Republikaner. Die Weiterentwicklung der Bourgeois-Demokratie zu einer „Volks“-Demokratie hat er allerdings, als im Sinn einer befreiten Menschheit und einer „Allen“ geltenden Musik, nur musikalisch erwogen. Bürgerliche Kunst kann die Schranken bürgerlicher Ideologie überschreiten.

Auch die Verleugnung der gesellschaftlichen Dimension erlaubt immerhin die Antwort, dass Beethoven, wenn er überhaupt revolutionär war, dann nur musikalisch. Doch das, heißt es häufig, war dann oft leicht pathologisch, wie das halt mit Revolutionären so ist. Tatsächlich sind Werke wie die späte Fuge op. 133 für Streichquartett noch heute eine Herausforderung für Spielende wie Hörende – aber eine gebändigte Klangorgie, ein rational durchgestalteter satztechnischer Exzess. Eine besonders widersinnige Behauptung führt seine radikalen Neuerungen, auch im Rückgriff auf altes, ja veraltetes musikalisches Material, auf seine Taubheit zurück; das gelte besonders in späteren Werken, gar im „Spätwerk“ etwa seit 1819 mit „Missa solemnis“ und 9. Symphonie, den späten Klaviersonaten und Streichquartetten. Tatsächlich aber litt Beethoven zwar unter zunehmender Schwerhörigkeit, die sein Leben beeinträchtigte, wurde aber nicht total taub. Der Musikpublizist Jochem Wolff hat die Quellen nochmal genau studiert und mit neuesten medizinischen und gehörphysiologischen Methoden abgeglichen. Sein Ergebnis, dass Beethoven ein „Resthörvermögen“ gehabt habe, erscheint schlüssig – ein tauber Komponist kann selbstverständlich komponieren, da er hinreichend Erfahrung und inneres Vorstellungsvermögen von Klängen hat, aber er kann nicht mehr, wie Beethoven noch in den 1820er Jahren, improvisieren, weil dafür die direkte Rückkopplung von Spielen und Hören erforderlich ist. Seine Ergebnisse wird Wolff 2021 in seinem Buch „Der Funke des Prometheus“ veröffentlichen. - Noch einfacher und alles vom Tisch wischend ist eine Null-Antwort. Sie läuft darauf hinaus, dass es Fortschritt sowieso nicht gebe, das sei eine Illusion der Aufklärung und der Arbeiterbewegung. Das ist vielleicht eine der geläufigsten Argumentationslinien mindestens in der veröffentlichten Meinung der späten „Marktwirtschaft“. Diese kann keine weitergehenden Perspektiven mehr anbieten, für die menschliche Gesellschaft – als eine menschliche Gesellschaft – wie für die Natur. Sie muss daher das „Weitergehen“ als notwendige Möglichkeit verleugnen, zugunsten eines „Lieber eine Welt ohne Menschen als eine ohne ‚Marktwirtschaft‘ “.

„Weitergehen“

Der „wahre Künstler“, so Beethoven 1812 in einem Brief, sieht, „daß die Kunst keine Gränzen hat, er fühlt dunkel, wie weit er vom Ziele entfernt ist und indes er vielleicht von anderen bewundert wird, trauert er, noch nicht dahin gekommen zu sein, wohin ihn der bessere Genius nur wie eine Sonne vorleuchtet“. Charakteristisch für Beethoven ist die unaufhörliche Arbeit an seinen Werken, von den Skizzen, in dieser Ausführlichkeit in der Musikgeschichte erstmalig, bis zum an sich fertigen Werk, an dem Beethoven dann doch oft noch weiterarbeitete – am offenkundigsten wohl bei den mehrfachen Fassungen seiner Oper „Fidelio“ und der Ouvertüren dazu. Vielleicht lässt sich das viele Neue im Detail so auf einen allgemeineren Begriff bringen: Neuartig ist die grundstürzend erweiterte Spannweite von Beethovens Komponieren. Sie geht in zwei Richtungen. Zum einen arbeitet er Details radikal durch, reduziert die Keime eines Werks auf Elementares wie etwa beim Hauptthema der 5. Symphonie und differenziert das Einzelne bis an Grenzwerte. Zum andern aber weitet er die Integration dieser Differenzierungen so aus, dass er verdichtete Zusammenhänge schafft, und das wiederum oft in Werken mit einem bislang unerhörten Umfang. In der Neuerung, im Fortschreiten greift Beethoven Tradition, als „Erbe“ aufgefasst, bewusst auf und verarbeitet sie weiter. Die Materialökonomie, mit der ein großes, komplexes Werk aus wenigen, einfachen Elementen entwickelt wird, reicht weit zurück in die Renaissance, und J. S. Bach war dann ein bewusstes Vorbild für Beethoven. Umgekehrt ist der „Klassiker“ Beethoven nicht ohne den Neuerer Beethoven zu haben. Neuartig ist auch die außerordentliche Vielfalt des Materials, das er verarbeitet: Gassenhauer und alte, für ihn bereits historisch gewordene „Kirchentonarten“, den erhabenen Stil des Händel-Oratoriums und französische Revolutionsmusik. Das lässt sich zusammenbringen mit der Konfiguration des „Alle Menschen“, und mit der Entfesselung der Produktivkräfte durch die zu seinen Lebzeiten auch auf dem Kontinent beginnende Industrialisierung und ihrer wechselseitigen Steigerung von Arbeitsteilung und Kooperation. Eine der vielen Vermittlungen ist sein ausgeprägtes Interesse am technischen Fortschritt, ob Heißluftballon oder später Dampfschiff.

„Freude!“

Zusammengehalten wird das oft bis zum Zerreißen gespannte, aber doch zur harmonischen Einheit von Widersprüchen Gebrachte nicht zuletzt durch „Freude“, einen Zentralbegriff bei Beethoven. Sie zu bewirken, gehört zu den klassischen Zwecken der Kunst, nämlich zu nützen und zu unterhalten, zu belehren und zu erfreuen, Erkenntnis und sinnlichen Genuss zu vermitteln. Das schließt bei Beethoven Humor ein. Er reicht vom harmlosen musikalischen Scherz bis zum sarkastisch-satirischen Witz.

Ein Hauptort dafür sind die Kanons, Gelegenheitswerke, aber mit Pfiff. WoO 191 „Kühl, nicht lau“ entstand im September 1825 und ist dem Komponisten Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau gewidmet. „Kühl, nicht lau“ das ist schon der ganze Text – sinnarm, aber wenn er sich auf Champagner bezieht, doch sehr aussagekräftig. Anlass für die Komposition war ein Besuch von Kuhlau bei Beethoven. In Begleitung von Freunden verbrachten die beiden einen schönen Tag miteinander, samt einigem Champagner, Kalauern und Rätseln. Bei dieser Gelegenheit improvisierte Kuhlau, als Improvisator berühmt, einen Kanon über das Motiv B-A-C-H. Beethoven revanchierte sich für diesen Namens-Bezug mit einem andern. Der mehrfache Witz besteht nun darin, dass Beethoven sich zum einen mit dem Kalauer auf Kuhlau bezieht, zum zweiten aber auch auf die wahre Art, Champagner zu genießen, eben „kühl, nicht lau“. Beethoven trank viel, Wein vor allem, für seine Leber zu viel. Zum dritten verwendet er ebenso wie Kuhlau die BACH-Chiffre, und das höchst kunstvoll gleich in mehreren komplexen Varianten.

Bemerkenswert ist der weniger kalauernde als mit den Bedeutungshorizonten der Namen spielende, sehr verknappte oder fragmentarische Rätselkanon WoO 175 „Sankt Petrus war ein Fels; Bernardus war ein Sankt“ (gemeint ist St. Bernhard) für Carl Peters und Carl Bernard von 1819/1820 komponiert. Schließlich zeigen sich antifeudale Tendenzen etwa in WoO 183 „Bester Herr Graf, Sie sind ein Schaf!“, und selbst im Kalauer wie WoO180 „Hoffmann, sei ja kein Hofmann“ von 1820.

Komplexer sind innermusikalische Witze. Die 1. Sinfonie in C-Dur, op. 21 (1800) hat eine ausgiebige langsame Einleitung. Sie fängt, nach Vorbildern bei Haydn, mit einer ausgesprochenen Schlusswendung an und Beethoven braucht ein Weilchen, bis er zur eigentlichen Grundtonart kommt und zum schwungvollen Hauptthema. Diese bewusst umständliche Vorrede bringt aber in ihrem Verlauf unerwartete harmonische Wendungen und erzeugt eine gespannte Erwartung. In einem späteren Werk, der 8. Symphonie von 1812, uraufgeführt 1814, demontiert er überlebte Traditionen unter der Maske der Biederkeit und Einfachheit. Als III. Satz verwendet er ein „Tempo di Minuetto“. Das ursprünglich höfische Menuett als Tanzsatz im symphonischen Zyklus war längst eigentlich vom Scherzo abgelöst. Hier verspottet er das Abgetane zum Beispiel mit bewusst falschen rhythmischen Akzenten. Mit einem sacht aggressiven Humor lässt Beethoven die 10. seiner „Elf Bagatellen“ op. 119 (1820/1822) gerade einmal 20 Sekunden dauern. Das sind bei einem Komponisten, der die Dauer seiner Symphonien, aber auch von Kammermusik-Werken und Klaviersonaten erheblich ausweitete, provokante Kürzen, wie sie dann erst die Schönberg-Schule nach 1907 wieder erreicht. Der Komponist und Pianist Ferruccio Busoni, seinerseits ein Förderer des „Weitergehens“, resümierte 1922: „Beethoven ist der erste große Demokrat in der Musik. Er will, dass die Kunst ernst, das Leben heiter sei“.

„Froh, wie seine Sonnen fliegen“

Schon 1793 befasste sich Beethoven kompositorisch mit Schillers „Ode an die Freude“. Sein Bonner Bekannter Bartholomäus Ludwig Fischenich schreibt Anfang 1793 an Charlotte von Schiller über einen „hiesigen jungen Mann, dessen musikalische Talente allgemein angerühmt werden […] Er wird auch Schillers ‚Freude‘ und zwar jede Strophe bearbeiten. Ich erwarte etwas Vollkommenes, denn so viel ich ihn kenne, ist er ganz für das Große und Erhabene.“ Mit der Zeile „Froh, wie seine Sonnen fliegen“ in der „Ode an die Freude“ greift Beethoven in seiner 9. Symphonie wieder das aufklärerische Bild der Sonne im Vergleich von kosmischer und gesellschaftlicher Ordnung auf. Das spiegelt sich auch in dem leicht abgewandelten Kant-Zitat in Beethovens Tagebuch 1820, indem er als ethischen Leitstern formuliert: „Der bestirnte Himmel über uns, und das Sittengesetz in uns, Kant!!!“ An der Neunten hat er sehr lange gearbeitet; erste Skizzen gehen bis 1812 zurück, die Hauptarbeit war zwischen 1817 und 1824. Im Finale der Neunten ist das „Froh, wie seine Sonnen fliegen […] Laufet, Brüder, eure Bahn/Freudig, wie ein Held zum Siegen“ als ein Alla marcia im 6/8-Takt komponiert, mit Anklängen an französische Geschwindmärsche und das „alla turca“, die populäre „türkische Musik“ mit Triangel, Becken und großer Trommel. Mit diesem „plebejischen Ausklang“ hält, so der Beethoven-Forscher Harry Goldschmidt, „die Straße ihren Einzug in den Konzertsaal“. „Alle Klassenschranken der ‚zerteilenden Mode‘ werden niedergerissen.“ Als Sieg, als erreichtes Ziel kehrt danach das Freudenthema wieder: „Alle Menschen werden Brüder.“ Die Uraufführung war 1824. Beethoven starb 1827. Mit der französischen Julirevolution von 1830 und ihren europäischen Echos war der „Vierte Stand“ weit stärker als nach 1789 hervorgetreten, nun deutlich geschieden vom Bürgertum als „Drittem Stand“. Ein Vertreter der Fortschrittspartei im Vormärz, der Musikpublizist Franz Brendel, fand 1845, also drei Jahre vor der 1848er-Revolution, erstaunliche, zukunftsweisende Worte für den „Revolutionär Beethoven“ als einen Komponisten „der neuen Ideen von Freiheit und Gleichheit, Emancipation der Völker, Stände und Individuen“. Besonders seine 9. Symphonie realisiert musikalisch das „Ideal der Zukunft“, „diese rückhaltlose, unbedingte Hingebung an die Menschheit, diesen ächten Socialismus“.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)