In Italien ist der 25. April gesetzlicher Feiertag. Die Menschen feiern die Befreiung Italiens von der faschistischen Diktatur Mussolinis und der deutschen Nazi-Besetzung. Gefeiert wird der italienische Widerstand, vor allem der Kampf der Partisanen, die den anglo-amerikanischen Streitkräften bei der Befreiung Italiens von der Wehrmacht halfen. Als symbolisches Datum wurde die Befreiung Mailands am 25. April 1945 gewählt.

Knapp zwei Jahre zuvor hatte es kurz so ausgesehen, als könne Italien schon früher sein Joch abschütteln. Denn am 25. Juli 1943 wurde Benito Mussolini vom faschistischen Großrat abgesetzt und an seiner Stelle von König Vittorio Emanuele der ehemalige Generalstabschef Pietro Badoglio zum Ministerpräsidenten ernannt. Der „Duce“ wurde von den Carabinieri festgenommen – die faschistische Tyrannei schien ohne Blutvergießen beendet worden zu sein. Auf den Straßen zerstörten jubelnde Menschenmengen Rutenbündel und Büsten des Diktators.

Deutsche Besetzung

Der neue Ministerpräsident erklärte zwar öffentlich, den Krieg fortsetzen zu wollen, nahm aber sofort geheime Verhandlungen mit den Alliierten auf, um das Land aus dem Bündnis mit Nazideutschland zu lösen. Aber Badoglio und der König verschwendeten wertvolle Zeit mit dem Versuch, bessere Bedingungen für Italien auszuhandeln – erst Anfang September wurde der Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Nazis längst auf einen Wegfall ihres Verbündeten vorbereitet. Die Wehrmacht besetzte Nord- und Mittelitalien, verhinderte damit den Vorstoß alliierter Truppen auf Rom und befreite Mussolini aus seiner Haft. Der König und die Regierung flohen Hals über Kopf in den Süden, ohne ihren Streitkräften Anweisungen zu geben. Mehr als 600.000 italienische Soldaten wurden von den Deutschen in Kriegsgefangenschaft genommen und als Zwangsarbeiter ins Reich verfrachtet. Zehntausende von ihnen überlebten das nicht.

Die Kriegsfront verlief nun mitten durch Italien: im Norden setzten die Nazis Mussolini an die Spitze eines faschistischen Regimes von ihren Gnaden – nun in Form einer „Sozialen Republik“. Mit barbarischer Gewalt gingen Besatzer und Kollaborateure gegen jeden Widerstand vor und machten Jagd auf italienische Jüdinnen und Juden, von denen knapp 8.000 in KZs deportiert und ermordet wurden. Im Süden blieb neben dem alliierten Militärkommando die Regierung Badoglio trotz ihres Fiaskos vorerst weiter im Amt.

In den besetzten Gebieten nahmen nun Partisanen den Kampf für die Befreiung auf. Sie gingen in die Berge der Apenninen.

Erstarkender Widerstand

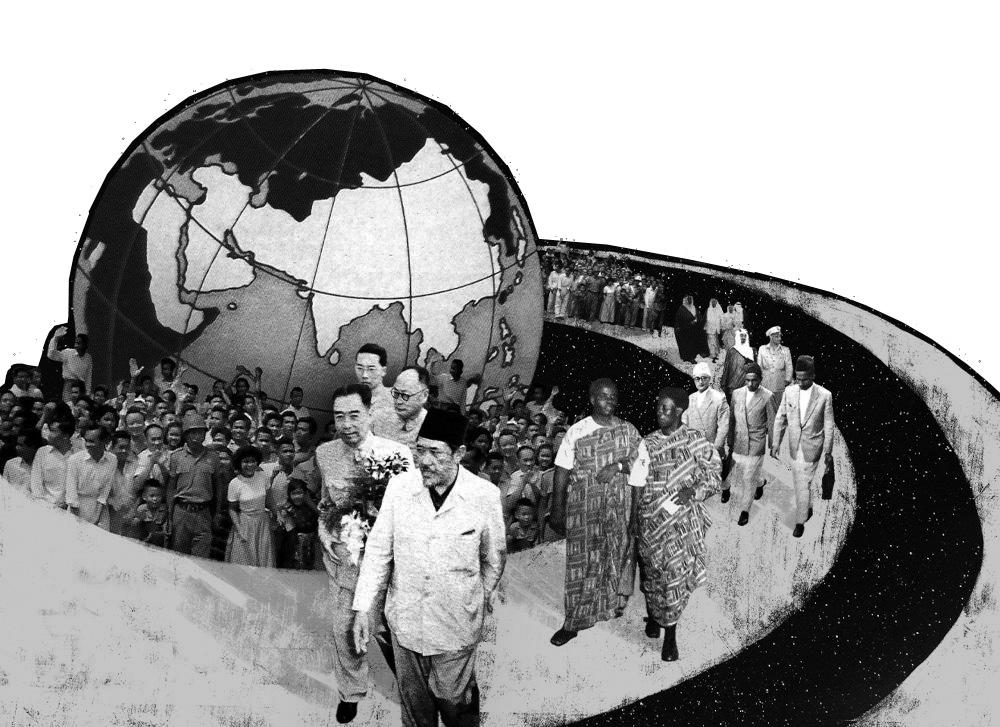

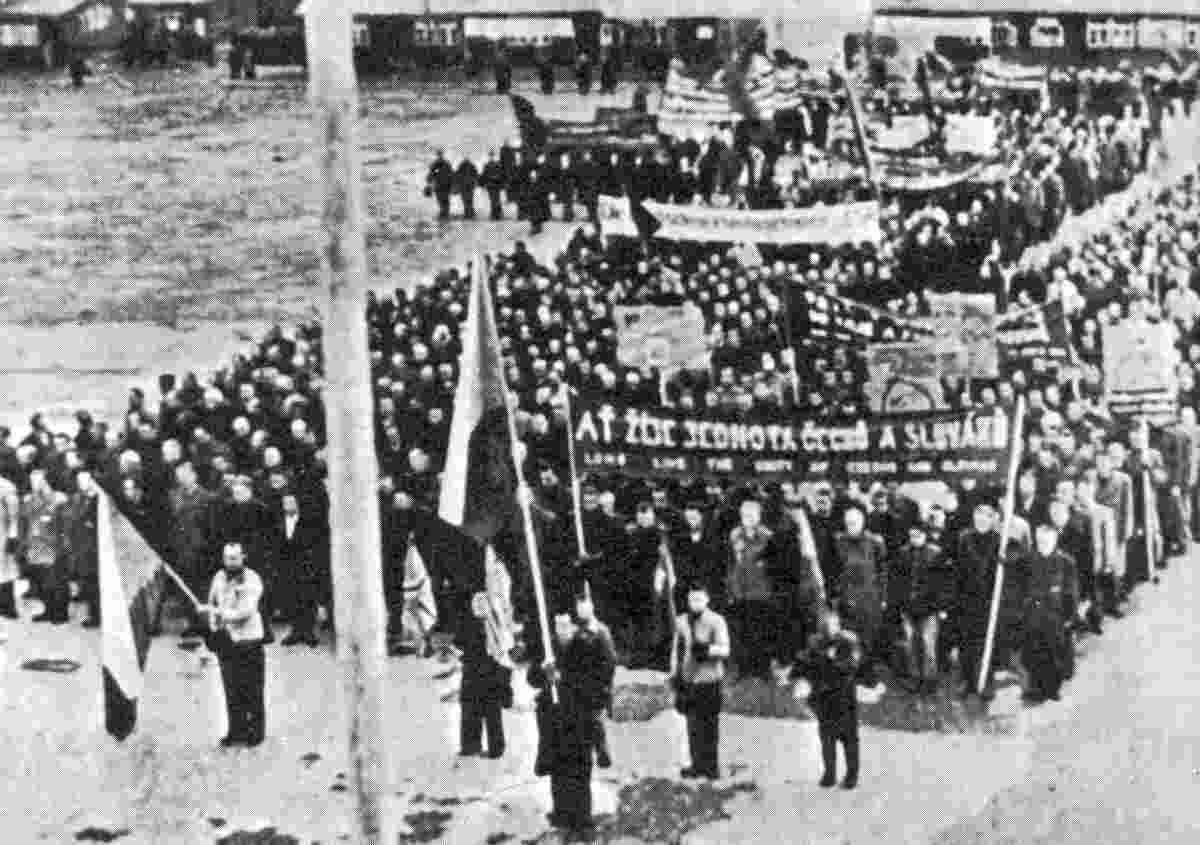

Die Resistenza gegen den Faschismus hatte bereits vor der Wende des Königs und seiner neuen Regierung ihre Aktivitäten verstärkt. Im März 1943 gründeten Kommunisten, Sozialisten und liberale Republikaner ein gemeinsames Aktionskomitee und nahmen auch die Agitation in den Betrieben wieder auf. Bereits im Folgemonat streikten 100.000 Arbeiter in Turin und Mailand für ökonomische Forderungen und gegen den Krieg. Nach der Verkündung des Waffenstillstands gründete sich im September 1943 sowohl im bereits befreiten als auch im noch besetzten Teil Italiens je ein Nationales Befreiungskomitee aller antifaschistischen Parteien, das Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Der Kommunistischen Partei (IKP) fiel es nicht schwer, im Widerstand eine führende Rolle zu übernehmen, denn die Losung der Einheit aller demokratischen Kräfte zur Befreiung vom Faschismus, unter der nun Alliierte und Partisanen den Krieg in Italien führten, hatte sie schon einige Jahre vorher ausgearbeitet und propagiert. Die Vorreiterrolle der Kommunisten im Widerstand zeigte sich auch in der Stärke ihrer Partisaneneinheiten: Von den 256.000 Kämpfern, die sich bis Kriegsende den Partisanen anschlossen, kämpften 60 Prozent in den Garibaldi-Brigaden der IKP.

Breite Volksfront

Im Frühjahr 1944 kehrte Palmiro Togliatti, Generalsekretär der IKP, aus dem Exil in der Sowjetunion nach Italien zurück. Kurz darauf erklärte er die „Wende von Salerno“: Die IKP werde vorläufig auf das Ende der Monarchie, das sie immer gefordert hatte, verzichten und in die Regierung Badoglio eintreten. Der Kampf um die Befreiung vom Faschismus, hob Togliatti hervor, habe absoluten Vorrang vor allen anderen politischen Fragestellungen. Die Einheit aller antifaschistischen Kräfte sei dafür unumgänglich, die Frage der Staatsform (Monarchie oder Republik) solle dagegen nach Ende des Krieges auf demokratischem Weg entschieden werden. Zwar wurde Togliatti für diesen Kurs von anderen linken Kräften wie Sozialisten und Republikanern kritisiert, wenige Monate später gelang es jedoch, nach der Befreiung Roms eine Regierung mit allen antifaschistischen Parteien zu bilden. Neuer Ministerpräsident wurde der Sozialdemokrat Ivanoe Bonomi, Vorsitzender des römischen CLN. Togliatti wurde sein Stellvertreter und Justizminister, der Christdemokrat Alcide De Gasperi neuer Außenminister.

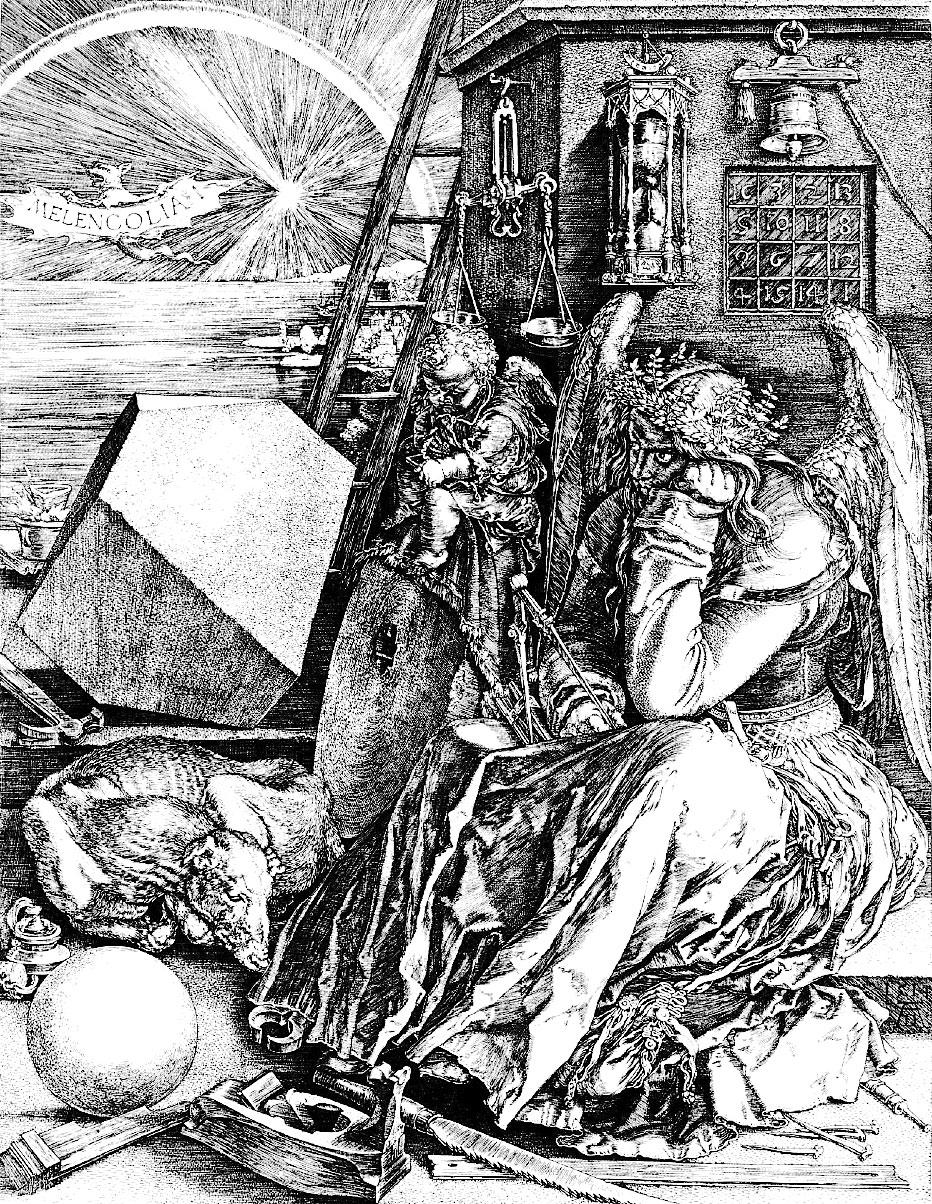

Togliattis Einsatz für die Einheit aller antifaschistischen Kräfte – selbst unter Einbeziehung der Monarchisten – im Befreiungskampf stellte keine völlig neuartige Politik dar, hatten doch die Kommunisten seit Kriegsbeginn ihre Hand in diesem Sinne ausgestreckt gehalten. Seine Linie war die Anwendung der Volksfrontpolitik der Komintern, die er selbst in den 1930er Jahren mitentwickelt hatte und in deren Rahmen schon im Spanischen Krieg italienische Antifaschisten gemeinsam gegen den Faschismus gekämpft hatten. Sie knüpfte auch nahtlos an die Politik an, die Antonio Gramsci im Gefängnis für die Partei im Kampf gegen den Faschismus formuliert hatte. Gramsci und Togliatti betrachteten die italienische Arbeiterklasse (und die Kommunistische Partei als ihre führende Kraft) als wahrhaft nationale Kraft, die den Kampf um die Niederwerfung des Faschismus und die Erringung demokratischer Rechte und Freiheiten anführen müsse – im Bündnis mit anderen Klassen wie Bauern oder Intellektuellen. In einem Land wie Italien, das von vielen Spaltungslinien durchzogen war, stellte das Werben um Einheit nicht zufällig einen wichtigen Bestandteil kommunistischer Politik dar, wie es Togliatti rückblickend im Augenblick der Befreiung am 29. April 1945 in einer Rede in Neapel formulierte: „Die zentrale Idee für Gramscis politische Tätigkeit in dieser Zeit (den 1920er Jahren – B. G.) war die Idee der Einheit: Einheit der Arbeiterparteien im Kampf für die Verteidigung der demokratischen Institutionen und den Sturz des Faschismus, Einheit der Arbeiterparteien mit den demokratischen Kräften (…); Einheit der Masse der sozialistischen Arbeiter mit der Masse der katholischen Arbeiter in Stadt und Land; Einheit der Arbeiter und Bauern, Einheit der Hand- und Kopfarbeiter, für die Schaffung eines großen Blockes der nationalen Kräfte, auf dessen Basis es möglich gewesen wäre, den endgültigen Sieg des Faschismus zu verhindern.“

Aufstand Norditaliens

Am 25. April 1945 rief der CLN Norditaliens zum Volksaufstand auf. In den folgenden Tagen befreite die Resistenza viele der verbliebenen großen Städte wie Turin und Genua selbstständig – noch vor Eintreffen der Alliierten – von der Wehrmacht. Mussolini wurde auf der Flucht ergriffen und hingerichtet. Am 2. Mai schwiegen endlich im ganzen Land die Waffen. In allen Orten, bis ins kleinste Dorf, feierten die Menschen den errungenen Frieden und den Sieg über den Faschismus.

Die Freude in diesen Tagen konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die antifaschistische Regierung vor gewaltigen Aufgaben stand. Es galt die Alltagsmisere zu mildern, der die Masse der Bevölkerung ausgesetzt war. Faschismus, Krieg und Besatzung hatten nicht nur hunderttausende Todesopfer in Italien gefordert, sondern auch großflächige Zerstörung über das Land und seine Industrien gebracht. Die Folge waren zu Kriegsende geschätzte zwei bis drei Millionen Arbeitslose, eine galoppierende Inflation und der Zusammenbruch der Lebensmittelversorgung. Auch das Gefälle zwischen Süden und Norden hatte sich während des Faschismus weiter verschärft.

Schwieriger Neuanfang

Auf politischer Ebene stand neben der Säuberung (epurazione) des Staates von Faschisten die drängende Frage der Staatsform oben auf der Tagesordnung. In einem Referendum am 2. Juni 1946 stimmten 54,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Abschaffung der Monarchie und die Einführung der Republik. Aus den gleichzeitigen Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung gingen die Christdemokraten mit 35 Prozent als Sieger hervor, Sozialisten und Kommunisten folgten mit jeweils rund einem Fünftel der Stimmen.

Die Verfassung, die diese Parteien aushandelten und Ende 1947 beschlossen, hat einen fortschrittlichen Charakter, enthält aber auch umstrittene Kompromisse. So akzeptierte die IKP die Aufnahme der Lateranverträge, die der Katholischen Kirche in Italien eine privilegierte Stellung einräumten. Die fortschrittlichsten Artikel der Verfassung wurden hingegen nie vollständig umgesetzt. Artikel 3 zum Beispiel, der die Republik verpflichtet, alle wirtschaftlichen und sozialen Hindernisse zu beseitigen, die die Freiheit und Gleichheit der Bürger einschränken und der effektiven Beteiligung aller Arbeiter an der Gestaltung des Landes im Wege stehen. Oder Artikel 4, der das Recht auf Arbeit anerkennt, und Artikel 11, der das Land zum Frieden verpflichtet. Auch das Verbot aller faschistischen Organisationen wurde nicht umgesetzt.

Die Einheit zerbricht

Nach der Verabschiedung der Verfassung zerbrach endgültig die Einheit der antifaschistischen Kräfte, die schon zuvor im zähen Ringen um die neue Gestalt des Landes Risse bekommen hatte. Italien war in der Nachkriegszeit, beurteilte Togliatti rückblickend, „vielleicht das Land Westeuropas, in dem der Kampf zwischen den Kräften der Bewahrung und denen der politischen und gesellschaftlichen Erneuerung am erbittertsten ausgetragen wurde und in dem letztere, auch wenn es ihnen nicht gelang, sich dauerhaft an der Macht zu halten, doch Erfolge errangen, die tief auf die ganzen weiteren politischen Entwicklungen einwirkten“. Ziel der italienischen Kommunisten waren ein „neuer Staat und eine neue Gesellschaft, in denen die Wurzeln des Faschismus für immer abgeschnitten sind“. Das könne „noch kein sozialistischer Staat sein, aber es darf nicht länger der bürgerliche Staat sein, der von dem Großgrundbesitz und den kapitalistischen Monopolen beherrscht ist“.

Entscheidend für die innenpolitische Wende, die sich 1947 vollzog, war der Einfluss der westlichen Alliierten. Vor allem der US-Botschafter drängte die Christdemokraten zu einem Bruch mit der IKP. Den Anlass bildeten die heftigen Kontroversen nach dem Massaker bei Portella della Ginestra bei Palermo, wo Mafiosi und ehemalige Faschisten das Feuer auf eine Maikundgebung von Landarbeitern eröffnet und elf Menschen getötet hatten. Die Arbeiterparteien machten die Großgrundbesitzer für das Verbrechen verantwortlich und kritisierten den Innenminister, nichts gegen die Verstrickungen der lokalen Polizei mit den Verbrecherbanden zu unternehmen. Am 13. Mai entließ der nunmehrige Ministerpräsident De Gasperi alle linken Minister und bildete eine Minderheitsregierung mit Duldung der äußersten Rechten. Zwei Jahre später führte der Christdemokrat Italien in die NATO. Die Vorgaben des Friedensvertrags zur Begrenzung der italienischen Armee und das Friedensgebot der Verfassung wurden durch den Beitritt in das Militärbündnis und den Kalten Krieg konterkariert.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)