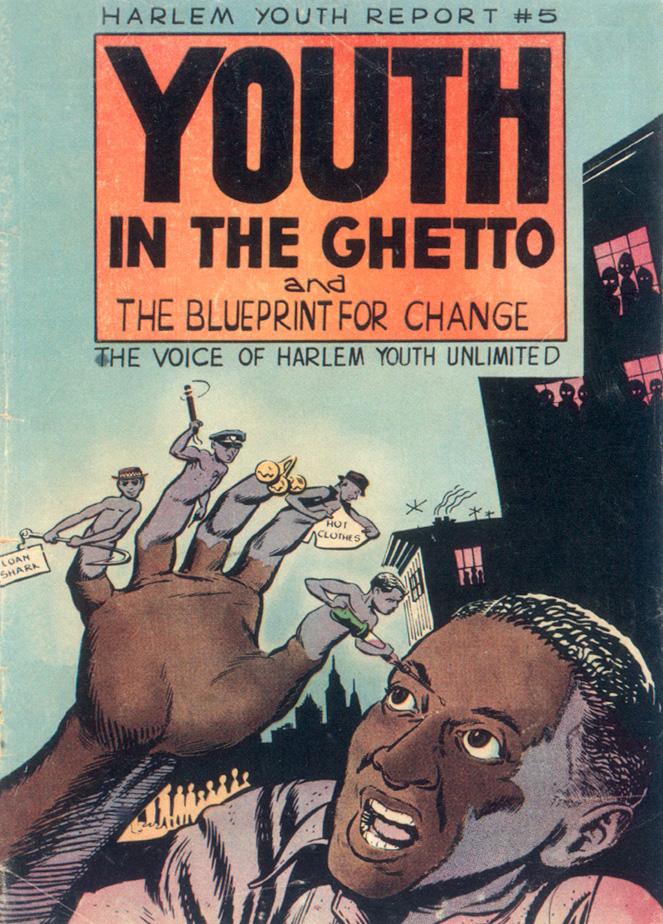

Die beiden Darstellerinnen der Hauptfigur

( Verleih entertainment one)

Im, man beachte das Datum, 1998 in der Berliner Clay-Allee eröffneten „Alliierten-Museum“ gibt es eine bemerkenswerte Fehlstelle: USA, Großbritannien und Frankreich sind vertreten, aber die Sowjetunion, die doch die Hauptlast des Krieges gegen Nazideutschland getragen hatte, „fehlt“, und keiner scheint es zu merken. Die Gehirnwäsche ganzer Generationen in der Nachkriegszeit, die im alten West-Berlin aus dem einstigen Verbündeten den Hauptfeind im Kalten Krieg machte, mochte man auch fast ein Jahrzehnt nach dessen Verschwinden nicht aufgeben. Geschichtsklitterung durch die Sprache. Sie gibt es auch im Kino, zum Beispiel beim neuen Film des britischen Regisseurs Trevor Nunn. „Geheimnis eines Lebens“ soll der nach dem Willen des deutschen Verleihs irreführend heißen, den Originaltitel „Red Joan“ hielt man offenbar für verkaufsschädigend.

Allerdings bleiben auch das Drehbuch von Lindsay Shapero (nach Jennie Rooneys gleichnamigem Bestseller) und Nunns Inszenierung unerwartet brav hinter den Möglichkeiten zurück, die der Fall der realen „roten Joan“ geboten hätte. Die hieß nämlich Melita Norwood und versorgte seit ihrer Anwerbung 1937 die Sowjetunion mit streng geheimen Informationen zum britischen Atombomben-Programm „Tube Alloys“. Erst als 80-Jährige wurde sie 1992 durch einen Überläufer des KGB enttarnt, aber wegen ihres Alters nicht mehr verurteilt – wohl auch, weil der MI5 seine Schlappe nicht noch einmal aufgerührt sehen wollte. Norwood, die in der Sowjetunion mit höchsten Orden geehrt wurde, war seit 1936 Mitglied der britischen KP und sah in den Atombomben der USA und der Briten eine Bedrohung der jungen Sowjetunion. Sie starb 2005 in London.

Ganz anders die Titelheldin von Nunns Film, Joan Stanley, die wir gleich zu Beginn als freundliche alte Dame (gespielt von Judy Dench) bei der Pflege ihrer Rosen sehen, bevor ein Trupp von MI5-Leuten die Idylle stört und die Hochverräterin zum Verhör bringt. Für kurze Momente blitzt in dieser Verhaftungsszene Denchs ganzes Können auf, wenn in ihren Zügen – fast ohne Worte – naive Unschuld, ungläubiges Fragen, hektisches Sich-Erinnern und ahnendes Prozesskalkül sich abwechseln. Leider weiß Nunn solche Kunst in den späteren Verhörszenen kaum noch zu nutzen, denn die sind nicht mehr als ein bald ermüdendes Mittel, dem vor allem in großen Rückblenden erzählenden Film eine Struktur zu geben. Stanley hält im Verhör beharrlich daran fest, sie sei nie Kommunistin gewesen. Erst recht nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sei es ihr darum gegangen, durch den Ausgleich des militärischen Kräfteverhältnisses zwischen den Weltmächten einen neuen Weltkrieg zu verhindern – eine pseudo-pazifistische Position, die auch in der Pershing-”Nachrüstungs“-Debatte der 1970er Jahre bemüht wurde.

Hat er auf diese Weise erst einmal die Heldin ihrer politischen Klarsicht beraubt, kann Nunn in den ausgedehnten Rückblenden den nächsten Schritt tun und sie (als junge Physikerin gespielt von der 29-jährigen Sophie Cookson) als naives Opfer der Intrigen eines kommunistischen Romeo namens Leo Galich (Frauenschwarm Tom Hughes) und seiner weltgewandten Schwester Sonya (Tereza Srbova) zu zeichnen. Damit gerät sein Film endgültig ins Fahrwasser gefälliger Polit-Schmonzette, zumal Joan sich außer in Leo auch noch in ihren Chef Max (Stephen Campbell Moore) verliebt – ein hochdramatisches Dreiecksverhältnis, dessen Dramatik allerdings eher behauptet als ausagiert wird. Dass das Drehbuch Leo als deutschen Juden und Politaktivisten entgegen der politischen Realität an jedem Ort (und sogar Örtchen) der Welt auftauchen lässt, um der Liebesgeschichte neuen Pep zu geben, ist wohl nur Zeichen von Einfallslosigkeit. Dass aber ausgerechnet er als Kommunist uns sagen muss, die Sowjetunion sei 1941 „in den Krieg eingetreten“, ist ein Drehbuch-”Einfall“, der eines Gehirnwäsche-Ordens würdig wäre.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)