Es war der 2. April 1945, als Einheiten der 2. US-Panzerdivision das deutsche Lager für sowjetische Kriegsgefangene STALAG 326 VI/K erreichten. Dort befreiten sie die noch verbliebenen rund 10.000 Gefangenen. In der Zeit zwischen Juni 1941 und der Befreiung waren dort 300.000 Kriegsgefangene unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesperrt und zur Zwangsarbeit herangezogen worden. 65.000 von ihnen überlebten dieses Lager nicht. Sie starben an Hunger, Seuchen oder wurden zu Tode gequält.

In 36 Massengräbern, jedes 112 Meter lang, wurden sie auf einer Heidefläche neben dem Gemeindefriedhof in Stukenbrock/Senne verscharrt. Täglich wurden die Leichen zum Gräberfeld gekarrt. Diese traurige Arbeit verrichteten ihre Kameraden.

Direkt nach der Befreiung übernahm eine Gruppe ehemaliger Gefangener die Leitung des Lagers. Sie bestand vorwiegend aus Offizieren, die sich schon unter den komplizierten Bedingungen der Lagerhaft zu einer Widerstandsgruppe formiert hatten.

Neben der Organisation des Überlebens planten sie ein Denkmal zur Mahnung an die Toten.

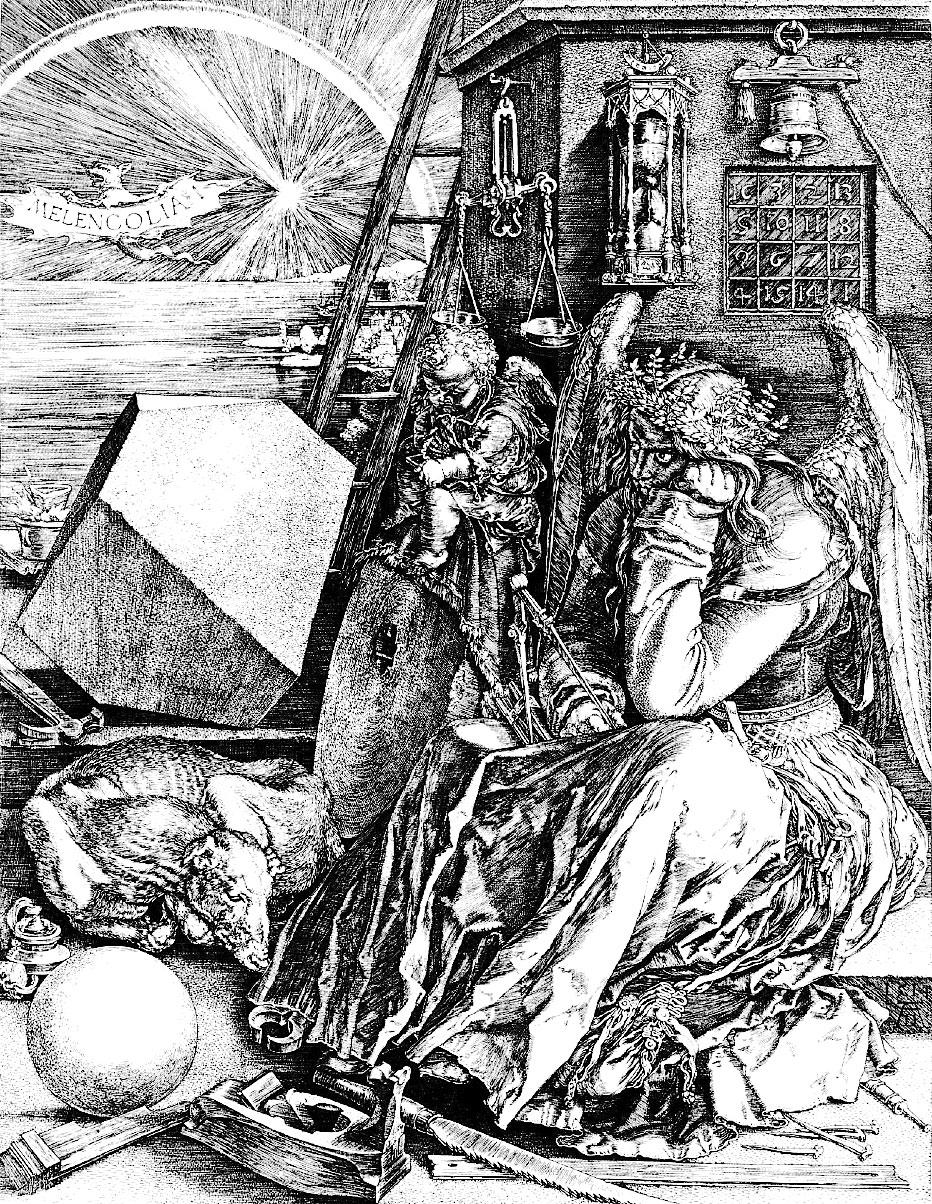

Schon am 5. April legten der Künstler Alexander Mordan, der Bauingenieur Viktor Choperski und der Heizungsbauingenieur Nikolai Smirnow einen Entwurf für einen 10 Meter hohen dreikantigen Obelisken vor. An dessen mit Marmor verkleideten Seiten sollte je ein miteinander verflochtener roter Stern als Symbol für den Zusammenhalt der Völker der UdSSR angebracht werden, versehen mit dem Spruch in russischer, englischer und deutscher Sprache: „Hier ruhen die in der faschistischen Gefangenschaft zu Tode gequälten 65.000 russischen Soldaten. Ruhet in Frieden, Kameraden. 1941 – 1945.“ Auf der Spitze thronte eine die rote Fahne der Sowjetunion symbolisierende Glasplastik als Zeichen des Sieges über den Faschismus. Das Denkmal wurde in einer Rekordzeit bis zum 30. April im Schichtbetrieb mehrerer Arbeitsbrigaden der befreiten Gefangenen mit teils primitiven Werkzeugen gebaut.

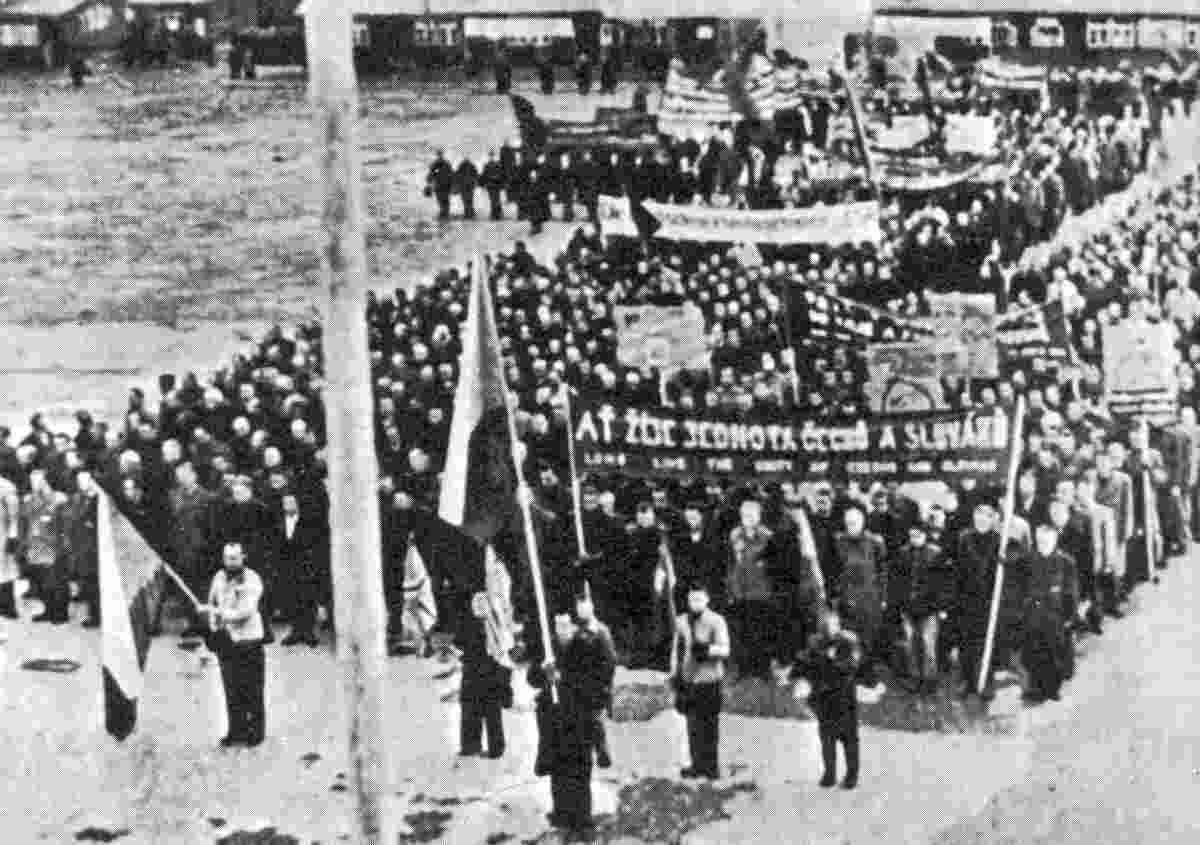

An der Einweihungsfeier am 2. Mai 1945 nahmen nach Aussagen von Zeitzeugen über 10.000 Menschen, vor allem die Überlebenden des Lagers und US-Soldaten, teil.

In den Wochen danach legten die Überlebenden des Lagers den Friedhof an. Sie stellten vor jedes der 36 Massengräber eine Stele und umzäunten den Friedhof. Dafür nutzten sie die Schienen der Lager-Schmalspurbahn. Diese sind heute noch in der Umzäunung vorhanden.

Auf dem benachbarten Gemeindefriedhof errichteten sie ein kleines Denkmal, das an die 42 in den ersten Monaten des Lagers hingerichteten Offiziere erinnerte. Dieses Denkmal wurde in den 1950er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Anordnung der deutschen Behörden abgerissen und durch ein Denkmal für die deutschen Opfer der „Vertreibung“ aus den Ostgebieten ersetzt.

Nachdem die letzten Überlebenden des aufgelösten Lagers in die Heimat zurückgekehrt waren, unterzeichneten der Leiter des Lagers, Viktor Choperski, und der Stukenbrocker Arbeiter Heinrich Henkenjohann am 1. August 1945 einen Vertrag über die Pflege des Friedhofs. Dies war Ausdruck des großen Vertrauens, das die Überlebenden zu denjenigen Deutschen hatten, die sie als Helfer und vor allem als Gegner der Nazis schätzen gelernt hatten. Dieser Vertrag wurde von den örtlichen Behörden ignoriert.

Bereits 1950 dachte die CDU-Landesregierung laut über „Abtragen“ des Denkmals nach. Die britische Besatzungsmacht lehnte ab. Fünf Jahre darauf folgte der nächste Versuch. Die roten Sterne des Obelisken wurden demontiert, der Abriss des Denkmals begonnen. Die Sowjetische Militäradministration musste intervenieren. Die drei roten Sterne wurden wieder montiert. Die Glasplastik auf der Spitze wurde allerdings durch ein orthodoxes Kreuz ersetzt. Auch die Schändung von Denkmälern war Teil des Kalten Kriegs.

Weit nach dessen Ende, im Jahr 2004, wandten sich drei Überlebende, die an dem Bau des Obelisken beteiligt waren, an den Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock mit der Bitte, sie bei der Wiederherstellung der Urform des Denkmals mit der Glasplastik zu unterstützen. Der Arbeitskreis, der sich seit den 1960er Jahren um das Andenken bemüht, konnte anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung des Lagers erreichen, dass Landesminister Wolfram Kuschke verkündete, der Obelisk werde seine rote Fahne aus Glas in nächster Zeit wieder erhalten.

Zehn Jahre lang geschah nichts, bis im August 2014 zehn Überlebende von der Landesregierung die Verwirklichung des 2004 gefassten Beschlusses forderten. Stattdessen stoppt die Landesregierung nach Protesten der CDU das Vorhaben.

So ist der Obelisk auf dem Sowjetischen Soldatenfriedhof nicht nur ein Denkmal für die Verbrechen des Faschismus und die 65.000 ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen. Er ist Ausdruck der Zuversicht seiner Erbauer auf eine Welt in Frieden und ohne Faschismus.

Der Obelisk ist gleichzeitig ein steinernes Dokument für die 76-jährige Geschichte der Bundesrepublik. Für den Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock ist der Wunsch der Überlebenden des Stalag 326 VI/K Auftrag: er setzt sich ein für die Wiederherstellung des Obelisken in seiner von den Erbauern gestalteten Form.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)