In der turbulenten letzten Bundestagssitzung dieser Legislaturperiode kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Recht die forcierte Zusammenarbeit zwischen Union, FDP und AfD. Dass er dabei stolz auf die Verschärfung der Migrationspolitik unter seiner Federführung verwies und darauf bestand, dass eine Einigung zwischen SPD und CDU möglich gewesen wäre, wenn Friedrich Merz nur die Bereitschaft gezeigt hätte, offenbart jedoch die Heuchelei der ganzen Debatte. Es deutet sich an, dass die von Scholz verkündete „Zeitenwende“ zum Wegbereiter für einen radikalen Politikwechsel wird. Militarismus und Sozialchauvinismus werden dann eine noch engere Verbindung eingehen, als dies bisher der Fall ist.

Sozialpartnerschaft aufgekündigt

CDU-Kanzlerkandidat Merz ist bereit, die Widersprüche seiner Vorgängerregierung mit zugespitzter Radikalität aufzulösen. Die Ampel scheiterte daran, den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit mit Kompromissen zu befrieden. Nun steht eine neue Kompromisslosigkeit auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt die Aufkündigung von Beschäftigungstarifverträgen in einer Zeit, in der die Arbeiterinnen und Arbeiter sie am meisten brauchen, wie bei VW, zeigte: Die lange Phase der Sozialpartnerschaft ist vorbei. Die Gewerkschaften müssen sich auf zugespitzte Auseinandersetzungen im Konflikt zwischen den Klassen einstellen.

In einer gesellschaftlichen Mixtur aus Deindustrialisierung, Wirtschaftsflaute, Industrieumbrüchen und drohenden Zollbeschränkungen hofft der neoliberale Machtblock auf neue politische Mehrheiten, die weniger Bereitschaft zu sozialen Zugeständnissen zeigen und eine Offensive zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit einleiten.

Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände forderte bereits Steuersenkungen und das Festhalten an der Schuldenbremse. Insbesondere das Drängen der Rüstungskonzerne zeigt dabei deutlich, dass der Weg aus der Krise aus Angriffen auf Arbeitsrechte einerseits und staatlichen Investitionen in die Rüstungsindustrie andererseits bestehen soll. „Was liegt denn näher, als wirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderungen zu verbinden? Was liegt näher als 3 oder 5 Prozent des BIP als Konjunkturprogramm für Deutschland zu verstehen“, fragt der Geschäftsführer des Rüstungsherstellers Hensoldt, Oliver Dörre. Und der Cheflobbyist der Rüstungsindustrie, Hans Christoph Atzpodien, überreichte Merz einen Zehn-Punkte-Plan. „Totale Verteidigung erfordert schnelle Ausführung“, heißt es darin. Es brauche mehr Geld, mehr Planbarkeit, mehr Waffenexporte und mehr Fabriken. Gleichzeitig brauche es Ausnahmen bei Umweltschutzgesetzen – zwischen Sicherheit und Nachhaltigkeit müsse abgewogen werden.

Die Wirtschaft macht Druck und die Diskussion um Karenztage unterstreicht ihre Erwartungshaltung an die neue Bundesregierung. Es ist diese Erwartungshaltung, die den in ein Netzwerk aus neoliberalen Denkfabriken, Experten und Publizisten eingebundenen ehemaligen BlackRock-Aufsichtsratsvorsitzenden Merz zum derzeitigen Hoffnungsträger des Bürgertums macht. Um die Erwartungen erfüllen zu können – das machte Merz nun deutlich –, braucht es die Bereitschaft, wesentliche Gesetze seiner Vorgängerregierung zurückzunehmen. In seinem „Sofortprogramm für Wohlstand und Sicherheit“ kündigt er die Abschaffung der Lieferkettenregulierung, die Rücknahme des Heizungsgesetzes oder die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes an.

Umstellung auf Kriegswirtschaft

Ob Merz am Ende tatsächlich so weit gehen wird, die Koalition mit der AfD zu suchen, wird sich zeigen. Dass er aber den Militarisierungskurs der Ampel unter anderem mit dem Ziel eines konjunkturellen Aufschwungs fortsetzen wird, gilt als sicher.

Mit der Verkündung der „Zeitenwende“ hatte die Bundesregierung eine Phase offener Kriegsvorbereitungen gegen Russland eingeleitet. Auf das Bekenntnis zum 2-Prozent-Ziel der NATO als Untergrenze der Militärausgaben und die Einrichtung eines 100 Milliarden schweren Sondervermögens für die Bundeswehr folgte eine rüstungspolitische Debatte, bei der sich Vertreter aus Regierung und Opposition gegenseitig da-rin überboten, eine Verdopplung oder Verdreifachung zu fordern. Dass dies keine Einzelmeinungen waren, zeigt ein Blick in die erst kürzlich beschlossene „Nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie“, die als erste Weichenstellung auf dem Weg in die Kriegswirtschaft betrachtet werden muss. Hier werden industriepolitische Schritte zur Expansion der heimischen Rüstungsindustrie festgelegt. Staatliche Zusagen an die Rüstungsindustrie sollen für unternehmerische Planbarkeit und eine garantierte Abnahmesicherheit sorgen. Gleichzeitig stehen die finanzielle Förderung für Unternehmen der Rüstungsindustrie sowie ein verbesserter Zugang zu Krediten und kapitalmarktbasierten Finanzierungen ebenso im Fokus wie der Zugang zu gut ausgebildeten Fachkräften und ein verlässlicher Zugriff auf Rohstoffe und Vorprodukte.

Primat der Rüstungsindustrie

Die Bundesregierung sagt zudem die Prüfung einer engeren Verzahnung von ziviler und „sicherheits- und verteidigungsbezogener Forschung“ sowie deren Vorrang im Vergabeverfahren zu. Planungs-, Haushalts- und Beschaffungsprozesse sollen mit Blick auf die Rüstungsindustrie beschleunigt werden. Zudem wird die Bundesregierung „im regelmäßigen Austausch mit der Industrie weitere verlangsamende und hemmende Regulation identifizieren und bei Bedarf regulatorisch nachbessern“. Dies wirft Fragen im Hinblick auf Vorgaben bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf, aber auch in Bezug auf Arbeitszeit- oder Arbeitsschutzregeln. Insgesamt geht man dabei von einer Beschaffungspolitik für mindestens zehn Jahre aus.

Mit diesem Strategiepapier kündigt die Bundesregierung nicht nur die Unterordnung aller anderen Branchen unter das Primat der Rüstungsindustrie an. Sie erhebt auch die staatliche Rüstungsplanwirtschaft zum Steuerungsinstrument in der „Zeitenwende“. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, sagte, man müsse abwägen, „wie viel Marktwirtschaft in Zeiten des Krieges in Europa möglich und wie viel Planwirtschaft nötig ist“. Und so lässt die schleichende Rüstungstransformation die Gewinne der Rüstungskonzerne sprudeln, die dank staatlicher Abnahmegarantien auf eine Großserienherstellung todbringender Endprodukte umstellen. Eine Entwicklung, die zugleich den Charakter konkreter Kriegsvorbereitungen trägt.

Herausforderung für Gewerkschaften

Diese Situation stellt vor allem die Gewerkschaften vor große Herausforderungen. Denn während der Krieg in der Ukraine für viele Industriezweige aufgrund von Markteinbrüchen und gestiegenen Energiekosten zum Krisenbeschleuniger wurde, stabilisieren sich die Wertschöpfungsketten der Rüstungsindustrie. Inzwischen spricht die Branche von der größten Einstellungswelle seit Ende des Kalten Krieges und kann auf knapp 400.000 Beschäftigte verweisen.

Wie nah Krise und Aufschwung beieinander liegen, zeigt ein Blick in die deutsch-polnische Grenzstadt Görlitz. Dort hat der Rüstungshersteller KNDS im Beisein von Kanzler Scholz ein Werk des Zugherstellers Alstom übernommen, um künftig Panzer zu produzieren.

Ein Großteil der 700 überwiegend jungen und hochqualifizierten Alstom-Beschäftigten bekommt damit zunächst eine Perspektive in der Rüstungsindustrie.

Neue Notstandsgesetzgebung

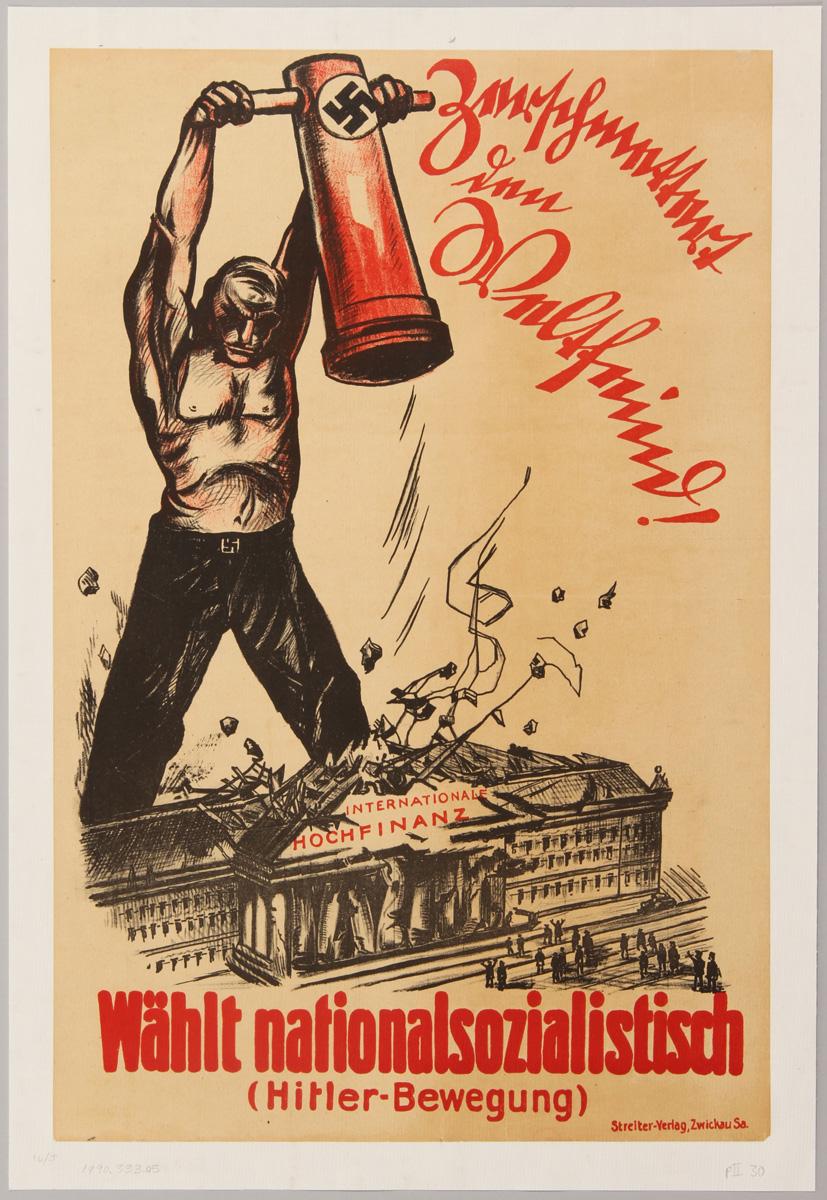

Von entscheidender Bedeutung ist die Frage, ob diese Entwicklung noch Spielraum für gewerkschaftliche Umverteilungskämpfe lässt. In den 1930er Jahren irrten die Gewerkschaften, als sie auf eine offensive Auseinandersetzung mit der NSDAP verzichteten und dadurch ihrer Zerschlagung wenig entgegensetzen konnten. Heute könnten die Weichenstellungen im Rahmen der „Zeitenwende“ die Rahmenbedingungen für gewerkschaftliche Umverteilungskämpfe weiter verschlechtern. So wurde beispielsweise in der letzten Parlamentswoche nicht nur der Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz beschlossen, sondern auch das „Artikelgesetz zur Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft“. Dieses sieht vor, mehrere Gesetze aus der Zeit der Notstandsgesetzgebung an die „Herausforderungen der Zeitenwende anzupassen“. Treten diese Gesetze in Kraft, können Beschäftigte zur Sicherstellung ihrer Arbeitsleistung verpflichtet werden, wenn ihre Tätigkeit zum Beispiel der Versorgung der Bundeswehr oder verbündeter Streitkräfte dient oder sie in militärischen Forschungsbereichen arbeiten.

Hinzu kommt die Möglichkeit, die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der freien Wahl des Arbeitsplatzes und des Schutzes vor Arbeitszwang im Spannungsfall leichter einzuschränken. Die Ausweitung der Wochenarbeitszeit für militärisches Personal auf 54 Stunden ist ebenfalls Teil des Gesetzes. Das ist ein Vorbote für die Verlängerung von Arbeitszeiten auch in anderen Bereichen – etwa in der kritischen Infrastruktur.

Die Zeitenwende als Klassenangriff

Die „Zeitenwende“ ist ein Angriff auf die arbeitenden Klassen. Bereits die ersten Monate des Ukraine-Krieges hatten deutlich gemacht, wie sehr bei einer Inflationsentwicklung von 8 oder 10 Prozent die Tarifpolitik unter Druck gerät. Folgerichtig hatte die Hans-Böckler-Stiftung festgestellt, dass sich die Tariflöhne 2024 auf dem Stand von 2016 bewegten. Zusätzlich zeichnet sich ab, dass die „militärpolitische Zeitenwende zwangsläufig eine sozialpolitische Zeitenwende“ nach sich zieht, wie der Armutsforscher Christoph Butterwegge feststellte. Jeder Euro, der in die gewaltigen Rüstungsausgaben gesteckt wird, fehlt für soziale Absicherung, gute Bildung, eine ausfinanzierte Kindergrundsicherung oder armutsfeste Renten. Die Bundesregierung hatte in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie bereits klargestellt, dass nicht etwa neue Schulden oder die Besteuerung von hohen und sehr hohen Vermögen die „Zeitenwende“ finanzieren sollten, sondern eine haushaltsinterne Umverteilung. Dieser Strategie folgend hatte Merz die Agenda 2030 angekündigt. Mit seinem Vorstoß der Zusammenarbeit mit der AfD hatte er signalisiert, dass er auf der Suche nach Koalitionspartnern ist, die das von der Wirtschaft geforderte neoliberale Programm kompromisslos mittragen.

Die arbeitenden Klassen haben in dieser Entwicklung nichts zu gewinnen. In einer gesellschaftlichen Atmosphäre, in der sich Deindustrialisierungserfahrungen, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und Angriffe auf den Sozialstaat zu einer Erzählung des Verzichts verdichten, sind es nicht die Forderungen der Gewerkschaften nach guter Arbeit und kürzeren Arbeitszeiten, die gesellschaftlich Auftrieb bekommen, sondern die der Arbeitgeber nach Lohnverzicht, Abweichungen von Tarifverträgen und Rückschritten bei der Arbeitszeit. Schon jetzt geben die beispiellosen Kürzungen in den Landesparlamenten einen Vorgeschmack auf die bevorstehende brutale Umverteilungspolitik im Dienste der „Zeitenwende“. Sie wird erhebliche sozialpolitische Auswirkungen auf die arbeitenden Klassen haben.

Unsere Autorin ist Mitglied der IG Metall, Bundessprecherin der BAG Betrieb & Gewerkschaft und Mitglied des Parteivorstandes von „Die Linke”. Sie gehört zu den Initiatorinnen des Aufrufs „Gewerkschaften gegen Aufrüstung und Krieg”.

In der kommenden UZ schreibt Ulrike Eifler zur Militarisierung des Gesundheitswesens. UZ startet damit eine Serie zur Militarisierung von Bereichen der Öffentlichen Daseinsvorsorge.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)