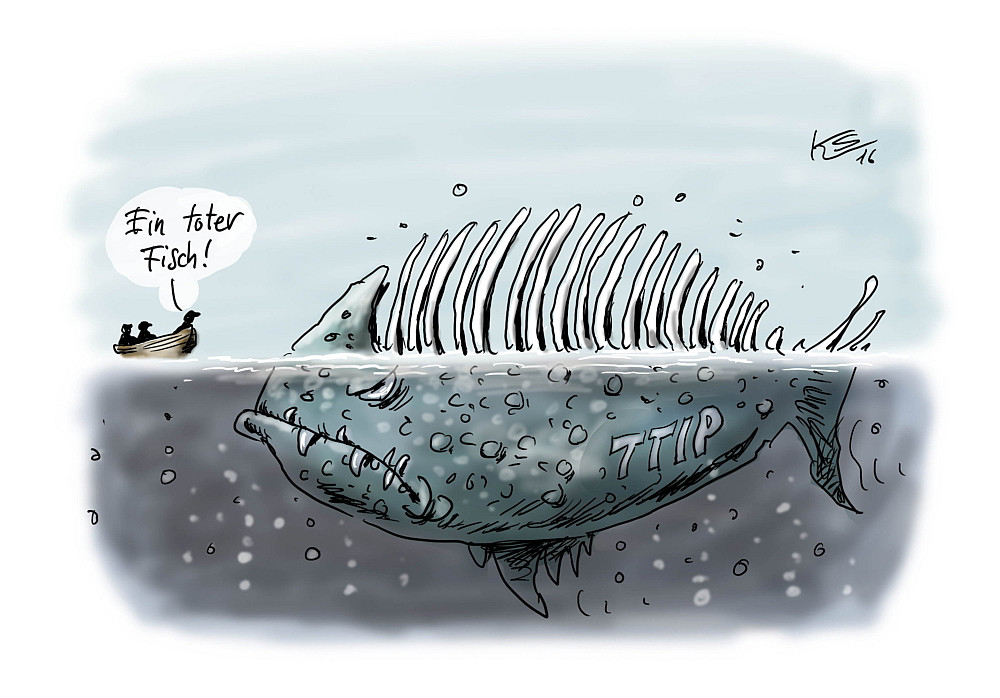

Karikatur: Klaus Stuttmann

TTIP wurde offiziell im Juni 2013 auf dem Treffen der G-8 (damals noch inklusive des russischen Präsidenten) im nordirischen Enniskillen aus der Taufe gehoben. Man konnte meinen, die großen und bedeutenden Regierungschefs brauchten einen öffentlich wirksamen Coup für die Öffentlichkeit. Denn nach der großen Rezession 2008/09 und der kleinen Erholung danach fehlte der Weltwirtschaft – genauer: den Volkswirtschaften der großen Industrieländer – jeder Schwung. Im Kommuniqué des Treffens spielte denn auch die von TTIP ausgehende Belebung des Handels zwischen den beiden stärksten Wirtschaftsräumen der Welt, Nordamerika und EU, eine prominente Rolle.

Noch ehe die Verhandlungen begannen und noch bevor der Europäische Rat 2014 die EU-Kommission offiziell zu verhandeln beauftragte, erschienen ausführliche Studien, die „streng wissenschaftlich“ vorhersagten, um wie viel Prozentpunkte stärker das Wirtschaftswachstum der EU ausfallen werde, wenn TTIP in Kraft trete. Diese Prognosen wurden zwar eifrig in der Presse breitgetreten. Aber es war auch für jene, sich mit derlei Dingen nur oberflächlich erkennbar, dass die Prognosen aus der Luft gegriffen waren. Der Handel zwischen der EU und den USA ist bereits sehr weitgehend liberalisiert. Die Zölle zwischen dem gemeinsamen Markt EU und den USA, die heute noch erhoben werden, belaufen sich nach offiziellen Angaben im Durchschnitt auf 5 bis 7 Prozent. Wenn ein Teil davon wegfällt, kann das auch bei lebhafter volkswirtschaftlicher Phantasie keine nennenswerte Belebung des Warenverkehrs und der beiden volkswirtschaftlichen Räume bewirken.

Nichts zu gewinnen

Schon daraus kann man schlussfolgern, dass die Initiatoren des Vorhabens anderes im Sinn hatten. Das sind zum einen die so genannten „nichttarifären Handelshemmnisse“. Also Regeln und Normen, die in den beiden großen Wirtschaftsräumen unterschiedlich sind. Gleicht man sie an, wird es den Exporteuren auf beiden Seiten leichter gemacht, ihre auf dem Heimatmarkt normierten und zugelassenen Waren im jeweils anderen Markt ohne Probleme abzusetzen. Solche Normen sind oft Schutzvorschriften für die Konsumenten. Aber es geht auch um Arbeitsschutzvorschriften für die Beschäftigten. Die US-Agrarwirtschaft hat erkennbar ein großes Interesse daran, in den USA zugelassene genmanipulierte Nahrungsmittel auch in der EU problemlos abzusetzen. Umgekehrt möchten die deutschen Autofirmen ihre schnellen und übermotorisierten Fahrzeuge ohne die für die USA typischen Abgas- und Sicherheitsvorschriften verkaufen. Selbst wenn man annimmt, dass nicht alle Vorschriften wirklich zum Nutzen von Verbrauchern, Arbeitern oder Umwelt sinnvoll sind, ist doch offensichtlich, dass es bei den Verhandlungen zu TTIP auch um den Abbau solcher sinnvollen Regeln geht. Die Menschen auf beiden Seiten des Atlantik haben dabei nichts zu gewinnen.

Dass es bei TTIP nur in zweiter Linie um die Liberalisierung des Handels geht, hat die demokratische Öffentlichkeit schnell begriffen. In erster Linie geht es um den „Investitionsschutz“. Die Abkürzung TTIP steht schließlich für „Transatlantic Trade and Investment Partnership“, also deutsch ausführlich eine „Vereinbarung zwischen Partnern auf beiden Seiten des Atlantiks über Handel und Investitionen“. Nicht nur der bilaterale Handel soll belebt werden, sondern vor allem die bilateralen Investitionen, anders ausgedrückt der Kapitalverkehr über den Atlantik hinweg. Investoren sind scheu. Sie mögen es nicht, wenn sie in ihren Geschäften gestört, beschränkt oder gar frech besteuert werden. Sie bedürfen des Schutzes. Deswegen vor allem brauchen sie die „Investment Partnership“ des TTIP. Das ist, auf einen ganz kleinen Nenner gebracht, die Absicht derer, die TTIP haben wollen und die Regierung der USA und die EU-Kommission dazu veranlasst haben, den Vertrag auszuhandeln.

Scheitern des MAI

TTIP ist nicht der erste Versuch, dem Kapital einen garantierten Investitionsfreiraum zu schaffen. Der letzte ist 1998 gescheitert. Er hieß Multilaterales Investitionsschutzabkommen (MAI) und sollte zwischen allen entwickelten Industriestaaten ausgehandelt werden. Geplant war unter diesem Abkommen, was jetzt auch für TTIP geplant ist: Schutz vor Enteignung, Garantien dafür, Gewinne zurückführen zu können, Garantien gegen jede Form der Benachteiligung durch den Gaststaat und dessen Regierung. Das sind die Schutzmechanismen. Dazu kommt eine wichtiger, „proaktiver“ juristischer Hebel. Es ist die Garantie, dass Investoren im Gastland auch in öffentliches Eigentum investieren können. Es ist die in MAI und TTIP eingebaute Privatisierungsverfügung. Formal ist MAI 1998 am Einspruch Frankreichs gescheitert. Tatsächlich aber auch am Widerstand der Öffentlichkeit in vielen Ländern. Dazu kam die Asienkrise, die das Fiasko des freien Kapitalverkehrs offenlegte. Der jetzt verhandelte TTIP-Vertrag ist nur der Form nach bilateral. Denn über den Pazifik hinweg ist ein TTIP-ähnliches Abkommen, die „Trans-Pacific Partnership (TPP)“ fertig verhandelt, schon unterzeichnet und harrt nur noch der Ratifizierung. Die östlichen Partner sind hier die USA und Kanada, auf der westlichen Seite ist der wichtigste Partner Japan. China ist dagegen nicht beteiligt. In der Summe sind mit TTIP und TPP mehr Staaten erfasst als einst mit dem MAI. Wie damals bilden die USA das Zentrum des Systems. Das aktuell so umstrittene CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) zwischen Kanada und der EU ergänzt die Großabkommen und ersetzt TTIP, sollte es scheitern.

Der Investorenschutz, der in diesen Abkommen mittels der berüchtigten Schiedsgerichte durchgesetzt werden soll, ist, wie gesagt, der Kern der ganzen Angelegenheit. Er soll das, was noch vor einigen Jahren als „Globalisierung“ bezeichnet wurde, zur Vollendung bringen. Es wäre das perfekt abgesicherte neoliberale Weltregime. Die Investoren wären auf breiter Front in der Lage, nicht nur über ökonomischen Druck wie bislang, sondern mit rechtlichen Mitteln die Staaten und ihre Regierungen an Maßnahmen gegen sie zu hindern. Umweltschutz, Arbeitsschutzvorschriften, Antimonopolgesetze können angefochten werden, Schadenersatz für entgangene Gewinne kann eingefordert werden. Besonders krass erscheint der eingebaute Privatisierungsdrall. Die Investoren können verlangen, dass ihnen Geschäftsfelder geöffnet werden, die bis dato vor allem staatlich organisiert waren. Sie können auch einklagen, dass staatliche oder teilstaatliche Wettbewerber des Vorteils beraubt werden, im Staatsbesitz zu sein und deshalb besonders gute Kreditkonditionen zu erhalten.

Manches davon kommt einem wie schon bekannte Realität vor. Man könnte sich zum Beispiel an die Klage der deutschen Privatbanken gegen die WestLB in den frühen 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erinnern. Diese öffentliche Bank war damals die drittgrößte Bank in Deutschland. Sie wurde wie der gesamte Sparkassensektor von den privaten Banken als lästig und sogar als Bedrohung gesehen. Die Klage der Privatbanken wurde der EU-Kommission vorgetragen, die als Wettbewerbsaufsicht in der EU fungiert und damit als Oberschiedsgericht. Der Vorwurf lautete, dass die WestLB als staatliche Bank billigeren Kredit als die Privatbanken erhielt. Die Bank wurde in einem zwölf Jahre dauernden politischen und Rechtskrieg kleingemacht und zerschlagen. Sie gibt es heute nicht mehr. Das ist EU-Recht in Anwendung. Investorenschutz für das Privatkapital und Privatisierungsdrall sind in der EU nicht weniger verankert als sie es im TTIP-Abkommen sein werden.

Beim Kampf gegen TTIP und CETA sollte man nicht vergessen, dass die EU eine Freihandels- und Investitionsschutzzone bildet, die Vorbildcharakter für diese Abkommen hat. Die in den EU-Verträgen garantierte und quasi heilig gesprochene Freiheit des Kapitalverkehrs gibt das Modell für die weit ausgreifende neoliberale Weltordnung ab.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)