Im letzten Jahr erstürmte die dritte Neuverfilmung von Erich Maria Remarques großem Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ Kinos und Streamingdienste, so dass nach den beiden durchaus sehenswerten Verfilmungen aus den USA von 1930 und der zweiten von 1979, einer US-amerikanisch-britischen Koproduktion, wirklich gesagt werden kann: Aus dem Westen kommt nichts Neues. Die deutsche Filmlandschaft jubiliert, die Bundesregierung in der Gestalt des waffenhandelnden Pazifisten Olaf Scholz entsendet nicht nur Panzer, sondern auch Glückwünsche für die vier eingesackten Oscars, und die Kulturbeauftragte spricht voller Pathos vom „richtigen Film zur richtigen Zeit“. Wenn der Antikriegsfilm bei der Aufrüstungsregierung so salbungsvoll begrüßt wird, so sagt das noch nichts über seine Qualität, regt aber doch zur Suche nach Alternativen an. Die sollen im Folgenden angeboten werden:

Ich war neunzehn (1968)

Dieser Monumentalfilm des Regisseurs Konrad Wolf, langjähriger Vorsitzender der Akademie der Künste (DDR), ist nicht nur sehenswert, er muss auch gesehen werden. Anhand der Geschichte des Protagonisten Gregor Hecker, Sohn deutscher Kommunisten, die nach der Machtübertragung an die Hitlerfaschisten in die Sowjetunion flohen, werden die letzten Wochen des zweiten Weltkriegs in Europa geschildert. Hecker kehrt in den Reihen der Roten Armee nach Deutschland zurück. In Trümmern und Elend wird er Kommandant der Stadt Bernau, erzwingt die Übergabe einer Zitadelle, und wir sehen durch seine Augen Zerstörung und Grauen, die von den Faschisten über die Welt gebracht wurden. Dieser Film wäre in einer sinnvoll eingerichteten Gesellschaft wieder Bestandteil jedes Geschichtsunterrichts.

Jakob der Lügner (1974)

Auf der Grundlage von Jurek Beckers Roman entfaltet diese Geschichte einerseits ein ungeheures handwerkliches Niveau und berührt andererseits, ohne sich in Pathos zu ergießen. Jakob, der im polnischen Ghetto erfundene Nachrichten vom Vorrücken der Roten Armee gegen die Hitlerfaschisten verbreitet, spendet Hoffnung und senkt durch seine Nachrichten die enorme Selbstmordrate im Ghetto fast auf null. Gleichzeitig bringt er durch seinen fingierten Radioapparat Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde in Gefahr von Gestapo-Hausdurchsuchungen, woran er verzweifelt. Kriegerische Handlungen werden nicht gezeigt und trotzdem ist der Krieg immer präsent sowie die Hoffnung auf den möglichst baldigen Sieg der Alliierten.

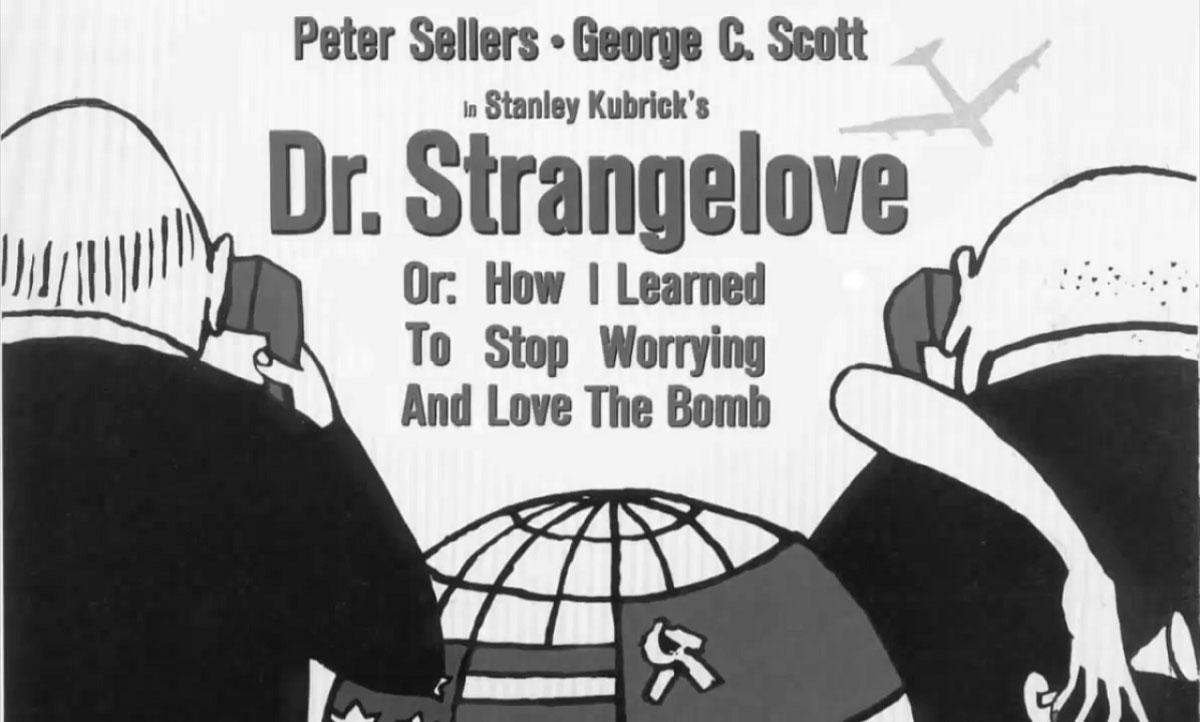

Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964)

Unbestritten: 1960er Jahre US-Produktionen zum Kalten Krieg handeln bestenfalls aus der Perspektive „Irgendwie sind ja beide schuld, oder?“. Unbestritten aber auch: Kubrick war genial und lieferte einen genialen Film. Die Handlung in groben Zügen: Im „War-Room“ der US-Regierung herrscht Panik, nachdem der fanatische Antikommunist und Air-Force-General Jack D. Ripper seinen Stützpunkt abriegelt, auf eigene Faust eine sowjetische Invasion vorgaukelt und einen atomaren Erstschlag befiehlt. Schnell sind Industrie und Militär zunehmend davon überzeugt, der Erstschlag, verbunden mit der nuklearen Auslöschung eines Großteils der Weltbevölkerung, böte doch auch interessante Zukunftsperspektiven. Zusammen mit dem Nazi-Wissenschaftler „Dr. Seltsam“ planen sie schon mal, wie die wichtigsten Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zu retten seien, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Das klingt zwar makaber, aber so makaber wie der mögliche baldige Einsatz taktischer Atomwaffen von US-Seite beispielsweise ist es dann doch nicht, jedoch umso lehrreicher zur Erfassung der Logik strategischer Atomwaffen.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)