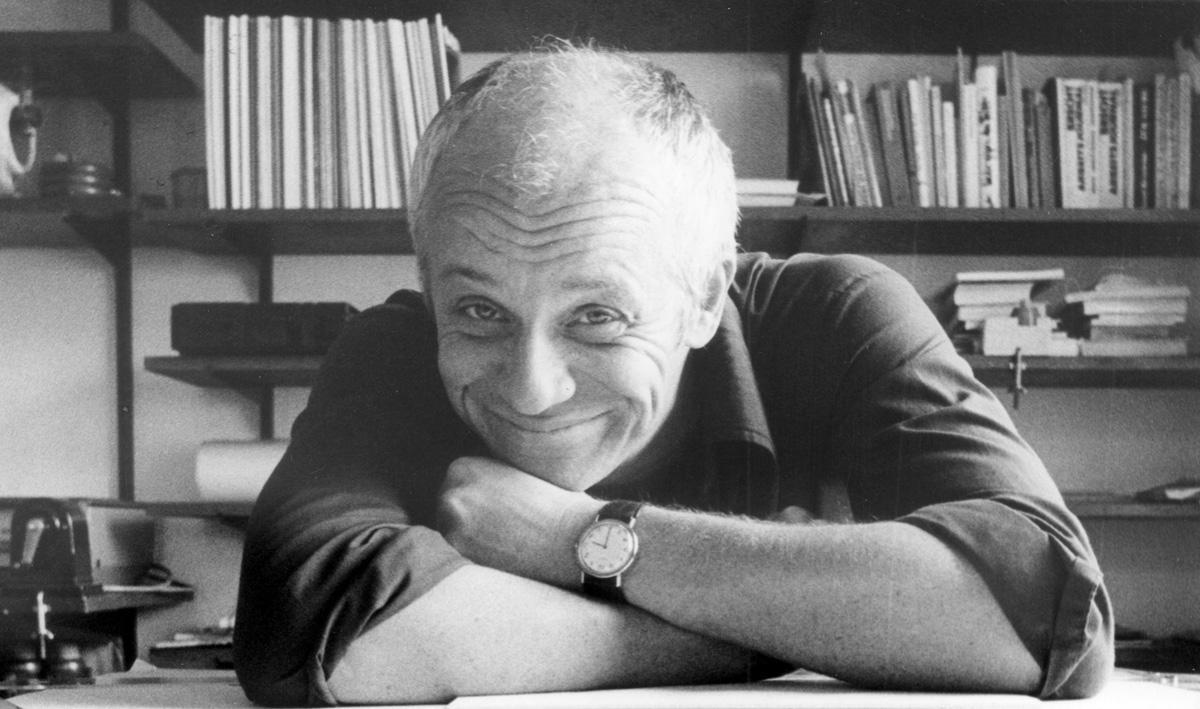

Am 30. Mai wird der Grafiker, Liedermacher und Kabarettist Dieter Süverkrüp 90 Jahre alt. Vom Kryptokommunisten über die, die gerade frisch hatten Tapezieren lassen, bis zum Baggerführer Willibald schuf er in seinen Liedern Figuren, die mit kritischem Blick das Zeitgeschehen betrachteten und sich wehrten. Zu seinem Geburtstag drucken wir die gekürzte Fassung einer Würdigung des Süverkrüpschen Schaffens von Hannes Stütz nach, die 1994 aus Anlass des 60. Geburtstages des Künstlers in den „Marxistischen Blättern“ erschienen ist. Die Redaktion gratuliert dir herzlich, Dieter!

1965 kam Süverkrüps erste auch vom Text her völlig eigene LP Fröhlich isst du Wiener Schnitzel. Die männliche Stimme der westdeutschen Ostermärsche (Fasia die weibliche) etablierte sich geradezu beiläufig unter den ersten deutschen Chansonniers. Alles, was man an stilistischen und inhaltlichen Eigenheiten kennt, war hier schon angelegt: die souveränste Gitarre der Branche, ihre Wanderungen durch die Harmonien, die überraschenden Wechsel der Rhythmen, Aufnahme von Elementen des Free Jazz oder auch „Neuer Musik“, Volksliedstrophen im harten Schnitt zu fast manieristischen Secco-oder auch Orchesterrezitativen (mit kleiner Jazzbesetzung), das Parodistische in Musik wie im Text, der Malstrom seiner Genmanipulation mit zwei wesensfremden Substantiven wie Gaskammerdiener, Militertiär, Mr. Frauengoldfinger, Ritterkreuzung, Brillanteenager, Amerikannibalen, Ledernackenschläge, die große Subalternative und nicht zu vergessen: die Wozukunft. Ein Schlüsselwort.

Am bekanntesten geworden sind der Touristenflamenco – hinter den gelachten Tränen auch ein geniales Stück Solidarität mit dem Widerstand gegen Franco – und der umwerfend präsentierte Nonsens vom Wiegenlied eines heiseren Kindes.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Süverkrüp nie diese Absicht hatte: aber alle seine großen Chansonplatten werden zum Ausdruck von bestimmten Abschnitten der Entwicklung der BRD. Fröhlich isst du Wiener Schnitzel ist das Opus über die abgeschlossene Restauration der alten Macht- und Besitzverhältnisse unter den neuen Vorzeichen. Heimat, wie liegst Du so krumm.

1967 erschienen Die widerborstigen Gesänge. Sie sind in Wirklichkeit die Verkürzte Darstellung eines neuerlichen Deutschlanderwachens, wie das auf der Platte eher versteckte, aber in Text und Musik grandiose Stück überschrieben ist. Die Restauration war kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung, ob Deutschlands Wiederverteidigung gelingen kann. Intuitiv wird die zweite Phase der westdeutschen Nachkriegsentwicklung markiert. Die Notstandsgesetze machen das Grundgesetz zu einem Grundgesetz auf Widerruf. Die Notbremse im Inneren ist damit installiert. Ab jetzt kann es wieder nach draußen gehen, nach Königsberg, Paris, Flandern, der Ukraine, dem Elbrus und Deutsch-Südwest. Heute heißt das alles Weltmarkt.

Die Nazis nannten es noch missverständlich Lebensraum. Die Hauptsache ist, meint der neue Bundespräsident, wir treten darin unverkrampft auf.

Wie damals im Umgang mit dem Schah von Persien. Landesvaters Abendlied überschreibt Süverkrüp seine grausig flötende Teheraner Idylle. Der Monarch zählt die Häupter seiner Lieben. Allerdings beim Henker. Es ist die unerbittlichste Distanzierung der westdeutschen Literatur von der neuen alten Außenpolitik, doch SPDemütig treten wir / vor dein Angesicht / Herr Bonn. Es trägt der Tod die FAZ / darin versteckt er BILD heißt es zum Rüstungsindustriellen und Waffenhändler. Der beklemmende Albtraum vom Lagerlied wird in mal retardierende, mal schier fröhlich vorwärtsdrängende 4/8-Takte gefasst (wie man sie vielleicht aus der jüdischen Folklore kennt): Hier im Lager / wo man alles sagen kann – und soll – und darf. Ein Ereignis. Lange bevor die Werbebranche zur fünften Krücke der Macht und ihre Spots zu Kunst schwärten, porträtiert Süverkrüp in filigraner Technik die Korrumpelstilzchen und lässt sie rufen: An die Arbeit, Schlaraffen! Perfiderallalla! Und er thematisiert schon damals die Wünsche des Publikums an den Sänger – mit der Ahnung, was daraus werden wird, wenn das Medienkartell das angeblich Gesunde Volksempfinden inhaliert und in Endlosschleimbeuteln wieder auskotzt.

Am bekanntesten von den Widerborstigen Gesängen ist sicher Die erschröckliche Moritat vom Kryptokommunisten geworden, ganz einfach, weil sie das schon lange vor Erscheinen der Platte war. Wer es mit Thomas Mann hielt und seiner Einschätzung der Grundtorheit der Epoche, konnte sein Zwerchfell vor diesem intelligenten Stochern in einem Menschheitsthema nicht abschirmen.

Um 1971 kam Süverkrüps Hitparade – nicht etwa Sampler vergangener Taten, wie der Titel auch vermuten lassen könnte, sondern Spott über das Zahlengehubere von Bestsellern, Einschaltquoten und eben Hitparaden. Ihr folgte 1974 Süverkrüp Live. Auf diesen beiden Alben sind Titel zu finden wie das auf einer furiosen Gitarrenetüde gebaute Bleimse mir doch weg mit Ihrem Scheißvietnam, das in das kürzeste, stillste und ergreifendste Lied übergeht, das Süverkrüp wohl geschrieben hat: Wenn dieser Morgen kommt und dieser Tag, das herrlich mit Gitarre und Posaune spielende Die Kunst, Andersmeinende für den Sozialismus zu gewinnen, das in Text und Musik in barocken Formen hantierende Wir grüßen Dich, quellendes Mutterland und die schon damals endgültige Hommage an F. J. Strauß Wenn er des Abends durchs Gebirge wandelt usw. usf.

„Dieter Süverkrüp mit seinen Liedern. Mir damals in meinen jüngeren Jahren schon ein Vorbild. Und jetzt zu Deinem 90sten, lieber Dieter, meinen herzlichen Glückwunsch!“

Dein Hannes Wader

Das bekannteste der darauf versammelten Werke ist wahrscheinlich Grade hatten sie frisch tapezieren lassen geworden mit dem Refrain Warum wird so einer Kommunist?, das die Berufsverbote in einer Balance zwischen Anklage und Persiflage, halb sentimental, halb ironisch für ein breites Publikum thematisierte – in meiner Sicht ein bedeutendes Stück von Kunst und Agitation im damaligen Aggregatzustand des Deutschen Reiches: mit abgehalfterten sogenannten 68ern, dem Brückenschlag nach Osten als Variante des atomaren Erstschlags und folgerichtig einer sozialliberalen Koalition als geschäftsführendem Ausschuss des Kapitals ohne Raum. Es ist diese dritte Phase der BRD-Entwicklung, die hinter der Vielfalt der Themen und stilistischen Mittel hörbar wird, wo im absurden Gequatsche der Kunsthalle die „Postmoderne“ schon als das auftaucht, das sie ist: Ausdruck eines sich aufgeklärt drapierenden Manchester-Kapitalismus und korrespondierendes Mitglied des Industriezweigs Das gesunde Volksempfinden wird in Serie gefertigt. 1980 erschien das Album So weit alles klar! Es hatte allerdings noch einen zweiten Titel. Er befand sich auf der Rückseite und hieß So weit alles klar?

So weit alles klar! – So weit alles klar? ist Süverkrüps bisher letzte Platte mit eigenen Chansons geblieben. Über die Gründe zum damaligen Zeitpunkt kann man nur Vermutungen anstellen. Vielleicht hätte man mehr nach der Bedeutung des Fragezeichens forschen sollen. Dass er den kommenden Konkurs von Anfängen einer etablierten Alternative zum herrschenden Verwüstungssystem schon gespürt hat, kann ich mir selbst bei seiner Sensibilität für gesellschaftliche Entwicklungen nur schwer vorstellen. Aber eines scheint mir sicher: Der aufkommende Singsang der Friedensbewegung mit den neuen Begleitinstrumenten Wunderkerze und Feuerzeug und vergleichsweise bombastischer Vermarktung war seine Welt nicht.

Geärgert haben mag ihn, wie sehr auch die DKP in die vermeintlich neuen Dimensionen abhob. (Es war schließlich sein schlitzohriger Text, den wir aber nicht mehr zu lesen verstanden, mit dem im August 1984 die Kulturdiskussionslawine in der UZ unter der grinsenden Überschrift ausgelöst wurde: Gegen wen richtet sich der Populismus?) Alles, was dazu an notwendiger Kritik formuliert wurde, spricht überhaupt nicht gegen das Engagement und auch die Einordnung einer marxistischen Arbeiterpartei in eine – in diesem Falle ja auch nach Kräften selbst gewollte – Massenbewegung. Die Frage ist dabei immer die nach dem Aquivalent der eigenen fortgesetzten grundsätzlichen Arbeit. Die Ungültigkeit des zum Zwecke des Beweises seiner Ungültigkeit erfundenen Satzes „Kunst ist, wenn der Saal voll ist“ könnte eigentlich kaum besser bewiesen werden als durch die paar Jahre der Friedensbewegung zu Anfang der 1980er Jahre. Das soll einer ganzen Reihe von großartigen Veranstaltungen jener Jahre, zu denen ja auch Süverkrüp beigetragen hat – und die DKP, wenn’s gestattet ist – nicht ein Karat ihres Glanzes nehmen.

Auf viele der auf Schallplatte eingespielten Arbeiten Süverkrüps kann ich hier aus Platzgründen nicht eingehen. Ausgelassen sind seine zahlreichen Kinderlieder (den Baggerführer Willibald kannte zu Zeiten jedes Kind halbwegs heller Eltern), das Musical für Kinder Das Auto Blubberbumm (zusammen mit Wolfgang Dauner), in dem das riesige Lied von Kalle seiner Freundin steht, „Pauline spielt Gitarre“, seine gemeinsame Arbeit mit Floh de Cologne „Vietnam“ für fünf Sprech- und Singstimmen, Streicher, Bläser, Orgel, Bass, Schlagwerk, Klavier und Gitarren aus dem Jahre 1968, die neuen Weihnachtslieder „Stille Nacht, Allerseits!“, seine zahlreichen Vertonungen und Interpretationen von Arbeiten Gerd Semmers, seine große Platte „1848 – Lieder der deutschen Revolution“, die zum 125. Jahrestag erschien und in der er weithin unbekannte Texte jener Zeit komponierte, und seine 1986 erschienene Vertonung von Texten Erich Mühsams „Ich lade Euch zum Requiem“.

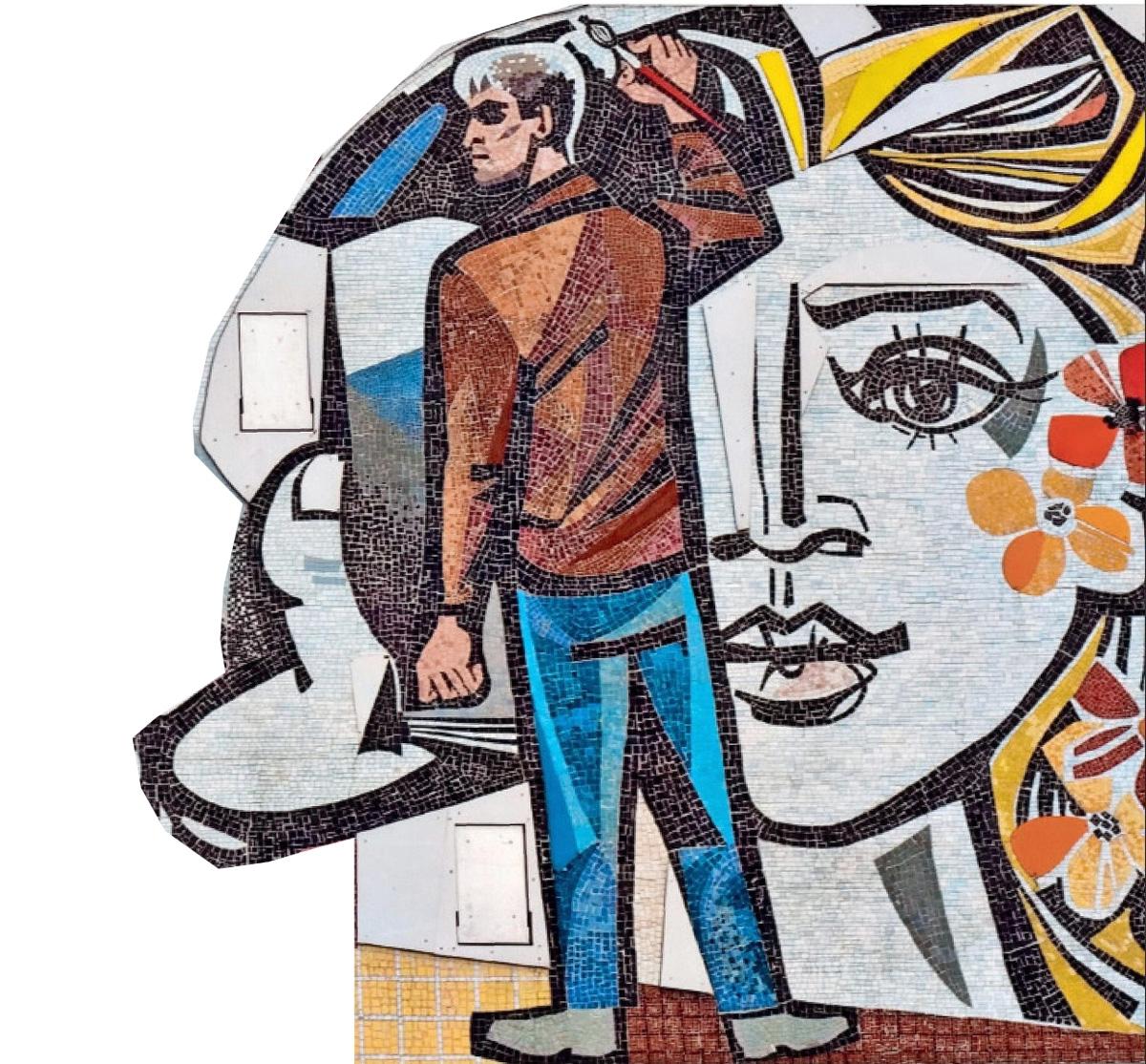

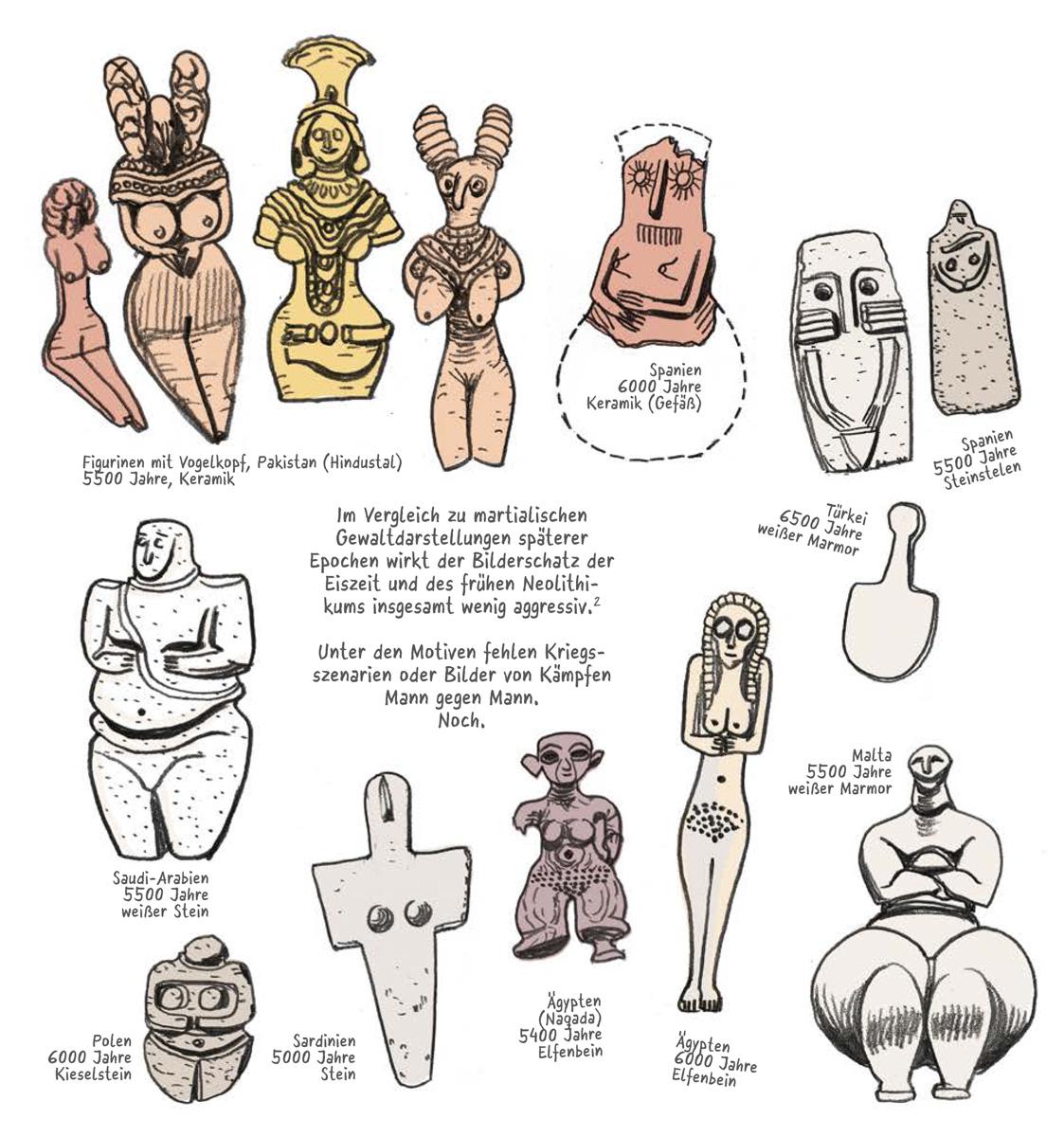

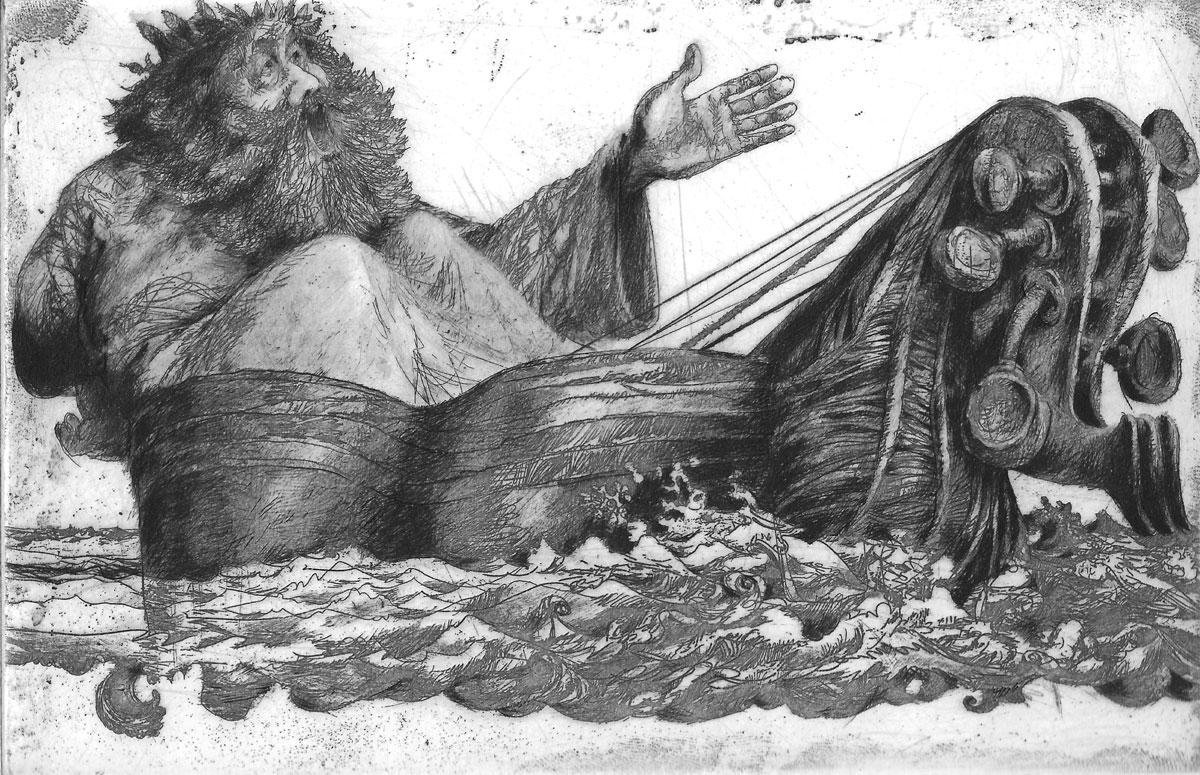

Aus Platzgründen und mangelnder Kompetenz muss der Maler und Zeichner und Grafiker Süverkrüp hier gänzlich außer Betracht bleiben. Vielleicht hat einmal jemand Gelegenheit, in diese geheimeren Schaffensbereiche Einblick zu nehmen und ein vermutlich aufregendes Gelände zu kartographieren. Dies wäre auch in der Hinsicht von Interesse, als Süverkrüp seine bildnerische Arbeit immer als seine eigentliche betrachtet hat. Mit seiner Musik und seinen Liedern, die wie selbstverständlich zu ihm gehören, ist er auf eine Bühne gedrängt worden, deren angeblichen Gesetze ihm fast zuwider sind.

Dass er trotzdem mit der marxistischen Arbeiterbewegung ziehen würde, war eine logische Option seiner Analyse der Welt, die er vorgefunden hat. Genauso logisch war es, dass seine bohrende Frage nach der Wozukunft wenigstens einen Teil der Antwort aus dem Durchkommen von Sowjetunion und DDR erhoffte. Dass dort eine Lumpenbourgeoisie osmotisch durch die Gremien steigen konnte, gehört zu den realen Sensationen des Jahrtausends. Von nun an muss der Erdball mit seinen Bewohnern in Gänze und unweigerlich durch die sich immer rasender innovierende kapitalistische Rupfmaschine.

Das Auto Blubberbumm wird wieder gefahren von Herrn von Rotz. Und ob Der Baggerführer Willibald den Kindern nochmal helfen wird – das ist noch nicht so ganz raus. Man kommt ins Grübeln, was man vor zehn Jahren wohl in so einem Artikel geschrieben hätte. „Der Sänger des Proletariats“. Bestimmt. Aber das gibt es ja nun nicht mehr. Genauso wie die Reichen, hat Süverkrüp vor Jahren einmal gesagt, die werden auch immer weniger.

Geschrieben und gesungen hat er immer von der Zukunft, von der Gleichheit, vom gleichen Recht aller Menschen, gegen das Gemetzel, für die Selbstverständlichkeit, kunstvoll, zornig, argumentierend, verzweifelt, und setzte sich immer wieder seinen Schuss Hoffnung. Er ist ein großer Künstler in der demokratischen Geschichte der alten Bundesrepublik Deutschland, wahrscheinlich der bedeutendste politische Sänger der zweiten Jahrhunderthälfte in diesem Land – und auch seines Proletariats. Er steht in einer Reihe mit Georg Weerth, Georg Herwegh, Heinrich Heine, Erich Weinert. Die einzigen, die das zu wissen scheinen, sind die Klempner des Kapitals. Sie verschweigen ihn ehrlich.

Eine weniger belanglose Tatsache bleibt, dass der politische Sänger Süverkrüp nach 1980 verstummt ist. Und um der Gerechtigkeit willen: viele haben es nicht einmal bemerkt. Sie waren zufrieden, wenn er wieder einmal fragte Warum wird so einer Kommunist? – und allein von der Frage immer noch so begeistert, dass sie die Antwort darüber vergaßen.

Das Album von 1980 endet nach vielen eher düsteren Stücken mit einer in den stinknormalen Alltag projizierten kommunistischen Utopie, die als solche kaum mehr zu erkennen ist, weil eigentlich alles Angesprochene fast greifbar erschien – damals, zumindest in überschaubarer Zeit einzufädeln. Musikalisch kommt sie im 3/4-Takt, in Form einer Musette mit Akkordeonbegleitung, daher und schließt mit den Zeilen:

Warum da das Leben befragen

nach einem verborgenen Sinn?

Man steckt in den sinnfällig sinnreichen Tagen

mit sämtlichen Sinnen tief drin.

Was für ein wohliges Singen,

unengagiert wie der Wind,

von völlig unpolitischen Dingen,

so selbstverständlich sie sind.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)