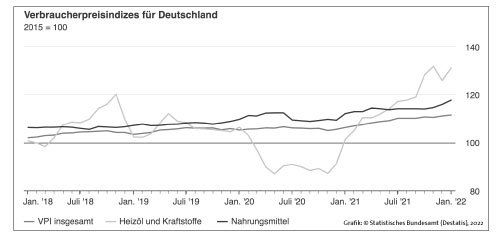

Alle Hoffnungen, dass der Januar eine deutliche Beruhigung an der Preisfront bringen würde, waren vergeblich: Hartnäckig hält sich in Deutschland die Inflation bei knapp 5 Prozent. In Spanien liegt sie bei 6, in Frankreich zwar nur bei knapp 3, über die gesamte Eurozone gerechnet aber bei sogar 5,1 Prozentpunkten – jeweils zum Vergleichsmonat des Vorjahres. Britannien meldete im Dezember 5,4 Prozent und der US-amerikanische Verbraucherpreisindex lag im Januar um 7,5 Prozent höher als vor einem Jahr.

Nicht nur eine Reihe kleinerer Länder hat darauf mit einer Anhebung der Leitzinsen durch ihre staatlichen Notenbanken reagiert. Als erste Notenbank aus den großen imperialistischen Ländern hat die Bank of England (BoE) bereits Mitte Dezember ihre Leitzinsen auf 0,25 Prozent angehoben und inzwischen auf 0,5 Prozent nachgelegt.

Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) hat diesen Schritt zwar noch nicht nachvollzogen, aber Ende Januar das Aufkaufprogramm von Anleihen massiv zurückgefahren und für den kommenden März eine Erhöhung der Leitzinsen für den US-Dollar angekündigt.

Dünnhäutig reagierte angesichts dieses Umfelds die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, gegenüber der „Frankfurter Rundschau“. Auf die Eingangsfrage, ob sie „noch selbst einkaufen“ gehe, antwortete Lagarde: „Natürlich kaufe ich meine Lebensmittel selbst. Und ich bezahle auch meine Strom- und Gasrechnung.“ Sie verwies immerhin darauf, dass die EZB im März das „Pandemie-Notprogramm zum Ankauf von Anleihen“ beenden und das „Gesamtvolumen ihrer Nettokäufe von Vermögenswerten reduzieren“ werde – dies sei die „Voraussetzung für Zinserhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt“. Es könne durchaus sein, räumte sie ein, „dass die Inflation höher ausfallen wird, als wir im Dezember prognostiziert haben. Das werden wir im März analysieren und dann weitersehen.“

Ein spannender März

Der März wird also ein finanzpolitisch spannender Monat. Die Nöte der abhängig Beschäftigten oder Arbeitslosen, die den nächsten Nebenkostenabrechnungen entgegenbangen, mit Wut zur Tankstelle fahren oder die Nudeln bei Aldi nun teurer einkaufen, sind denen da oben zwar weitgehend egal. Wenn aber der Ärger der Menschen ein kritisches Ausmaß erreicht, das in politische Aktivitäten umschlagen oder auch nur zu verändertem Verhalten in der Wahlkabine führen könnte, wird die Sache ungemütlich.

Also werden die Stimmen lauter, etwas gegen die sich festsetzende Inflation zu tun. Nur was? Lagarde wehrte sich gegen den Vorwurf der Untätigkeit mit dem Hinweis darauf, dass die EU Öl, Gas und Elektrizität zu einem erheblichen Teil importieren müsse und diese Preise „außerhalb der Einflusssphäre unserer Volkswirtschaft“ lägen. Hinsichtlich des „zweiten großen Preistreibers“, der „Versorgungsengpässe“, biss sie zurück: „Jetzt frage ich Sie: Was kann die EZB dagegen tun? Können wir Versorgungsengpässe beheben? Können wir Container transportieren, den Ölpreis senken oder geostrategische Konflikte befrieden? Nein, das können wir alles nicht.“

Da hat sie recht – mehr noch: Das, was Frau Lagarde nicht kann, können auch die Herren Joseph Biden, Boris Johnson und Olaf Scholz nicht.

Der Erwartungsdruck aller bürgerlichen Politiker lastet zurzeit auf den Zentralbanken. Das ist ein Erbe des Kurswechsels zu den „Monetaristen“, der mit dem Namen Milton Friedman verbunden ist. Er hatte im Jahr 1976 – auch eine Zeit mit großen Inflationssorgen – den Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Gegen den bis dahin dominierenden Keynesianismus hatte er den Zentralbanken und ihrer Geldpolitik eine entscheidende Rolle nicht nur für die Stabilisierung des Geldwerts, sondern darüber hinaus für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung zugewiesen. Diejenigen, die seitdem an den Schalthebeln der Hochschulen, der wissenschaftlichen Beratungsgremien für die Regierungen kapitalistischer Länder und der Zentralbanken sitzen, sind Gefolgsleute der Monetaristen. Die dünnhäutige Klage von Frau Lagarde, was sie alles nicht beeinflussen könne, steht im auffälligen Kontrast zu den großspurigen Verkündungen der Monetaristen der vergangenen Dekaden, was eine gute Versorgung der Kapitalmärkte mit billigem Geld alles Gutes bringen würde.

Angst vor dem Absturz

Im nächsten Monat werden die Währungshüter auf beiden Seiten des Atlantiks vermutlich in die Blitzlichtgewitter hinein eine Abkehr von der bisherigen Null- und Negativzinspolitik verkünden. Diese Erwartung ist inzwischen so verfestigt, dass der britische „Economist“ auf dem Titelblatt seiner Ausgabe vom 5. Februar in einen steil nach oben ragenden Pfeil hinein schon fragte: „Wie hoch werden die Zinsen steigen?“ In seinem Leitartikel wies das Blatt mit bangem Unterton darauf hin, dass die Welt sich inzwischen mit 355 Prozent der jährlichen Weltwirtschaftsleistung verschuldet hätte. Auch wenn die Zinserhöhungen zunächst gering ausfielen, wäre das für die hoch verschuldeten Unternehmen und Konsumenten von erheblicher Bedeutung. Es gebe nur wenige Beispiele dafür, dass es Zentralbanken gelungen sei, eine Inflation zu zähmen, ohne die Ökonomie in die Rezession zu treiben. Diese Gefahr drohe auch dieses Mal.

Die Angst vor dem Absturz war zumindest in dieser Londoner Redaktion eine Woche später noch größer geworden. Am 12. Februar zierte das Titelblatt eine (noch) fröhliche Gesellschaft von Achterbahnfahrern vor dem Sturz nach unten – nur dass hier das Ende der Schienen überhaupt nicht mehr sichtbar war und folglich auch der nächste Aufschwung nicht. Über dem Bild stand die bange Frage: „Was würde passieren, wenn die Märkte zusammenbrechen?“ Auch Lagarde treibt diese Sorge um – sie formulierte dieselbe Angst nur etwas zurückhaltender: „Wenn wir jetzt überstürzt handeln, könnte die Erholung unserer Volkswirtschaften deutlich schlechter ausfallen und Arbeitsplätze wären gefährdet.“

Der Mechanismus, dessen Wirkung hier ausgemalt wird, lässt sich so skizzieren: Erhöhen die Zentralbanken ihre Leitzinsen, ziehen die Geschäftsbanken bald nach. Folglich haben Unternehmen – aber auch zum Beispiel junge Familien, die ein Eigenheim finanzieren – höhere Zinsen als in der Vergangenheit zu zahlen. Geld hört auf, eine Ware zu sein, die (fast) nichts kostet, also mit nur geringen Zinsen in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren zurückgezahlt werden muss. Es wird zu einer Ware, die teuer ist. Von den kalkulierten Profiten eines Unternehmens müssen daher von vornherein die Überweisungen von Zinsen an die Banken abgezogen werden. Das dämpft die Investitionsbereitschaft der Unternehmer und drosselt damit die Konjunktur. Weil auch Konsumenten es sich zweimal überlegen, ob sie sich für Häuser, Autos oder andere Anschaffungen wirklich teure Kredite aufhalsen wollen, wird von dieser Seite die Wirtschaftstätigkeit zusätzlich gebremst. Weil alle ihre Taschen zuhalten und nicht mehr so ausgabefreudig sind, können Unternehmen höhere Preisvorstellungen nicht mehr am Markt durchsetzen. Die Preise beruhigen sich also. Dafür erlahmt die wirtschaftliche Tätigkeit. Egal, was die tragischen Helden des Kapitalismus tun, das Scheitern ist unausweichlich. Die Zuspitzung der allgemeinen Krise ist systemimmanent.

Angst vor dem Steinschlag

Nicht nur dieses Dilemma treibt die herrschenden Kreise um. Das Zögern von Lagarde und anderen hat einen weiteren Hintergrund. Die Politik des billigen Geldes hat nicht nur die Verschuldung von Unternehmen und Konsumenten in bis jetzt ungekannte Höhen getrieben. Sie hat auch dazu geführt, dass die großen Staatsmaschinen selbst massiv Geld an den Finanzmärkten aufgenommen haben. Scholz hat, als er noch Bundesfinanzminister war, angesichts der Schuldenfreudigkeit, die mit der Rettung von Lufthansa und anderen Unternehmen verknüpft war, davon gesprochen, „wir“ könnten „uns“ das leisten. In der Tat: Erstklassige Schuldner wie die Bundesrepublik Deutschland bekamen zeitweise das Geld sogar gegen Negativzinsen geliehen. Irgendwann aber verschwinden diese Niedrigzinspapiere aus den Büchern und müssen, wenn nicht Ausgaben eingeschränkt werden sollen, durch neue Anleihen ersetzt werden. Die aber haben dann keine Null mehr vor dem Komma, sondern ganz andere Zahlen – das ist Bestandteil der bangen Frage des „Economist“, bis wohin die Zinsen denn steigen würden, wenn sie erst einmal nach oben wanderten. „Zerbrechende Träume“ titelte denn auch die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am 9. Februar und kam zu dem düsteren Schluss, dass der Traum von einer „Welt, in der auch hoch verschuldete Länder Defizite für mehr öffentliche Investitionen steigern und Zentralbanken diese Politik mit Niedrigzinsen und Anleihekäufen flankieren, (gerade) zerbricht unter den Hieben einer unerwartet starken und mutmaßlich nicht nur vorübergehenden Inflation“.

Der Steinschlag, der so mit einer gewissen Verzögerung auf die Staatshaushalte niedergehen könnte, wenn sich zur „nicht nur vorübergehenden“ Inflation eine nicht nur vorübergehende Phase höherer Zinsen gesellen würde, ginge aber nicht nur auf die starken imperialistischen Nationen nieder. Er würde genauso und im Ergebnis noch härter die schwächeren, ebenfalls schon jetzt hoch verschuldeten Länder inner- und außerhalb Europas treffen.

Angst vor dem Gegner

Die bisher beschriebenen Dilemmata sind allen, die ein wenig Wirtschaftsgeschichte des Kapitalismus kennen, bekannt. Eine Facette aber ist neu. Auch dafür gibt es eine Zahl: Nicht um 5,1 Prozent wie im Euroraum, sondern um lediglich 1,5 Prozent sind die Preise gestiegen in der chinesischen Volksrepublik – und das bei einem weiterhin robusten Wirtschaftswachstum.

In den Zitaten aus dem Interview mit Lagarde ist schon der Frust deutlich geworden, mit den Mitteln der EZB viele globale Wirtschaftstrends nicht bekämpfen zu können. Das stärkste Argument dafür, dass die Inflation eben keine vorübergehende Erscheinung sein wird, ist aus marxistischer Sicht, dass sich in ihr Verschiebungen der weltweiten Kräfteverhältnisse ökonomisch abbilden. Das alte Geschäftsmodell der imperialistischen Länder in Westeuropa und Nordamerika sah so aus, dass aus dem Rest der Welt billig Rohstoffe und Halbprodukte eingekauft, unter Regie der Monopole, die ihren Sitz in den Zentren dieser Länder haben, verarbeitet und dann teuer in die ganze Welt verkauft werden. Wenn diese „ganze Welt“ nun aber mehr und mehr in die Lage kommt, Rohstoffe selbst zu ausgefeilten Produkten verarbeiten zu können, schlägt sich das eben auch nieder in verschärfter Konkurrenz nicht nur um Rohstoffe, Vorprodukte und Transportkapazitäten. Es ist für deutsche, britische oder US-amerikanische Unternehmen nicht nur ungewohnt, dass jetzt chinesische Firmen dasselbe können wie sie und dieselben Rohstoffe und Halbprodukte nachfragen. Diese Tatsache treibt auch die Preise für das eine wie das andere. Lagarde hat recht: Gegen diese Verschiebungen ökonomischer Kräfteverhältnisse kann die EZB nicht anstinken. Ihre Angst vor der neuen Wirtschaftsmacht in Fernost ist berechtigt.

Noch keine Angst vor einer kämpfenden Klasse

Nur vor einem Gegner haben die Herrschenden – leider – keine Angst. Er sehe, äußerte sich der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am 10. Februar, keine „Zweitrundeneffekte“. Das ist ein anderes Wort für die polemisch so benannte Lohn-Preis-Spirale, die fast immer eine Preis-Lohn-Spirale ist. Auch Lagarde war in dem erwähnten Interview optimistisch, dass sich die Gewerkschaften an ihrer – langsam albern werdenden – offiziellen Inflationserwartung von 2 Prozent orientieren würden: „Erst wenn die Abschlüsse deutlich und anhaltend darüber hinausgehen, könnten sie den Inflationsprozess beschleunigen. Das sehen wir im Moment aber überhaupt nicht. In den meisten Euroländern, auch in Deutschland, sind die Lohnforderungen ausgesprochen moderat.“

Bliebe das so, wird der Reallohn lohnabhängiger Menschen in diesem Land zügig schmelzen.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)