Die Bertelsmann-Studie „Zukunftsfähige Krankenhausversorgung“ soll im Rahmen einer Medienkampagne die angeblich wissenschaftlich legitimierte Akzeptanz in der Bevölkerung für weitere Krankenhausschließungen fördern. Sie stellt anhand von zwei Strukturmodellen dar, was die Forderungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina für die Krankenhausversorgung in der Postleitzahlregion 5 (Köln/Leverkusen) bedeuten würde.

Die Studie geht dabei zum Beispiel von folgenden – durchaus fragwürdigen – Annahmen aus:

Bei 22 „ambulant-sensitiven“ Diagnosegruppen seien zwischen 58 und 94 Prozent der Krankenhausfälle vermeidbar – das sind etwa vier Millionen. Die Bedingungen dafür werden nicht thematisiert.

Nach einem EU-weiten Vergleichsmaßstab von 2018, ohne Berücksichtigung der Verhältnisse in den einzelnen Ländern, wäre die Zahl der stationären Fälle bei 16 Krankheitsgruppen in der Bundesrepublik um 42 Prozent, also 6,99 Millionen Fälle, zu hoch. Psychische Erkrankungen, Schwangerschaft und Geburten und sonstige gesundheitliche Einflussfaktoren werden dabei nicht berücksichtigt.

Die Ursachen für Verlegungen werden nicht differenziert. Rückverlegungen zur Weiterbehandlung beziehungsweise ins Heimatkrankenhaus nach Maximalversorgung und die Wünsche der Bevölkerung spielen keine Rolle. Die Expertise der Beschäftigten in der Krankenhäusern ist keiner Überlegung wert. Krankenhäuser der Grundversorgung werden mit schlechter Qualität praktisch gleichgesetzt.

Im angeblich vorbildlichen Dänemark gibt es nur staatliche Krankenhäuser und keine sogenannte Trägervielfalt, also keine konfessionellen Krankenhäuser oder private Klinikkonzerne.

Das Beispiel Köln

Für die Planspiele dieser Studie zur Neustrukturierung der Krankenhausversorgung in der Region Köln werden folgende Merkmale formuliert: Konzentrationsförderung, Qualitätssteigerung durch Mindestmengenvorgaben, flächendeckende Sicherstellung des Zugangs zu Krankenhausversorgung und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit.

Konzentrationsförderung bedeutet die Reduzierung auf Regel- und Maximalversorgung, das bedeutet, auf die Krankenhäuser der Grund- und Supramaximalversorgung wird verzichtet – abgesehen von der Kölner Uniklinik, die bei einem der beiden Strukturmodelle, das auf Erreichbarkeit basiert, mehr Patienten wird versorgen müssen als die Charité in Berlin und auch mehr als die Superkrankenhäuser in Dänemark.

Unstrittig ist, dass Übung den Meister macht, aber dass man auch bei Überschreiten der Mindestmengen auch in Großkrankenhäusern jedesmal den gleichen Fehler machen kann, wenn Aus- und Weiterbildung, Geräte- und vor allem Personalausstattung sowie Arbeitsbedingungen zu wünschen übrig lassen, wird nicht berücksichtigt. Der Sachverständigenrat zur Entwicklung im Gesundheitswesen kommt in seinem Gutachten 2018 zu folgendem Ergebnis: „Auch zwischen der Krankenhausgröße und der Qualität der Leistungserbringung ist kein systematischer Zusammenhang festzustellen.“

Am Beispiel der Versorgung von Herzinfarktpatienten versucht die Bertelsmann-Studie, die Schließung von Krankenhäusern im Regierungsbezirk Köln zu rechtfertigen. Achim Teusch vom Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“ weist darauf hin. dass nicht berücksichtigt wird, wie im Rahmen des Kölner Infarktmodells die rasche Intervention bei akutem Infarkt und die Kooperation von 16 Krankenhäusern geregelt ist. Die Studie berücksichtigt auch nicht, in welchem Stadium der Erkrankung die Patienten in den einzelnen Häusern versorgt werden

Längere Anfahrtszeiten

Die flächendeckende Sicherstellung des Zugangs zur Krankenhausversorgung sei mit folgenden Erreichbarkeitsvorgaben erfüllt: 30 Autominuten für Regelversorgung, 60 Autominuten für Maximalversorgung.

50 bis 60 Prozent des Fahraufkommens wird nach Wiemeyer durch die Besucher verursacht. Die Reduzierung von wohnortnaher Versorgung bedeutet deutlich höheres Verkehrsaufkommen. Das ist schon wegen zusätzlicher Umwelt- und Verkehrsbelastung fragwürdig, besonders in der notorischen Stauregion Köln. Der unzureichende ÖPNV spielt keine Rolle in den Überlegungen der Schreibtischwissenschaftler.

Wird die Erreichbarkeit zu 100 Prozent realisiert, also nicht verschlechtert, bleiben 14 Klinikstandorte übrig, wenn die Erreichbarkeit für 95 Prozent realisiert wird, bleiben von den 45 Krankenhäusern in einer Region mit 2,27 Mio Einwohnern nur noch sieben übrig. Dann bliebe eine Stadt wie Leverkusen, ein Standort der chemischen Industrie der Bayer AG mit 163 838 Einwohnern, zukünftig ohne Krankenhaus.

Mit 200 bis 600 Betten soll eine Klinik wirtschaftlich effizient sein. Bei einer Umsetzung der Studie würden die Krankenhäuser in der Region Köln auf ein Drittel zusammengestrichen und die Anzahl der verfügbaren Krankenhausbetten um 19 Prozent, also um fast ein Fünftel.

Schlechtere Versorgung

Die praktische Relevanz dieser Studie ist mehr als fragwürdig. Die Fachzeitschrift „Das Krankenhaus“ (8/2019) schreibt: „Eine monokausale Erklärung ‚weniger Krankenhäuser – bessere Qualität’ greife viel zu kurz. Andere Länder haben nicht nur ihre Krankenhausstruktur verändert, wie es die Studie als einzige Lösung vorschlägt. Vielmehr haben sie die Strukturreformen mit wirkungsvollen Präventionsprogrammen, grundlegendem Ausbau der ambulanten Versorgung insbesondere auch durch die Kliniken und der Infrastruktur flankiert. Zudem verfügen sie über gänzlich andere Krankenversicherungs- bzw. Finanzierungssysteme. All das wird komplett verschwiegen und macht die Auswertung damit nicht brauchbar.“

Eine Umsetzung würde die Versorgung der Bevölkerung verschlechtern und wäre eine weitere Kellertreppe in der Durchsetzung einer neoliberalen Gesundheitspolitik.

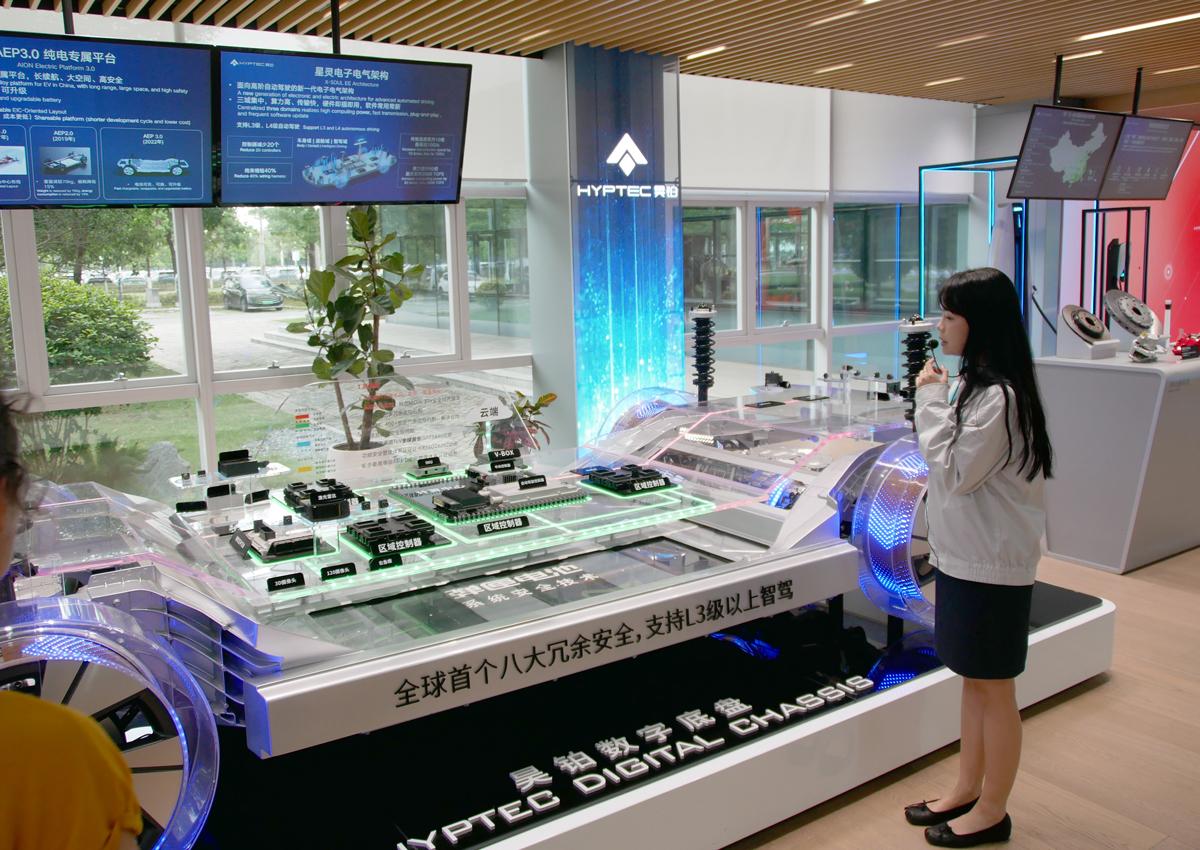

( UZ-Grafik)

Die alte Mär der Überkapazitäten

Neoliberale Denker wie der katholische Theologe und Volkswirtschaftler Joachim Wiemeyer haben bereits 1975 eine Überkapazität an Krankenhausversorgung in Deutschland behauptet. Damals gab es noch über 3 100 Krankenhäuser mit über 707 000 Betten. „Blutige Entlassung“ war noch kein Thema bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 19,9 Tagen (heute 7,6 Tage).

Wiemeyer skizzierte 1984 in seiner Schrift „Krankenhausplanung und Krankenhausfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland“ das Programm zum Umbau der Krankenhäuser von Fürsorgeeinrichtungen in markt- und wettbewerbsfähige Unternehmen. Dazu gehörte:

H Verknappung der Ressourcen – was sich unter anderem im Ausstieg des Bundes und dem allmählichen Rückzug der Länder aus der gesetzlich vorgesehenen Investitionskostenfinanzierung äußerte. Die Investitionskosten sollten im Rahmen einer monistischen Finanzierung den Krankenkassen aufgebürdet werden bei sehr hoher Eigenbeteiligung der Patienten.

H Kaufmännische Rechnungsführung, Einführung prospektiver Budgets und Freigabe von Gewinnerwirtschaftung – das Signal für die rasante Entwicklung gewinnorientierter Krankenhauskonzerne

H Die demokratisch gewählten Gremien, die Gemeinderäte, sollten sich aus der Verantwortung für die Krankenhäuser zurückziehen, ihre Kompetenzen selbst beschneiden, und so über Umwandlung in private Rechtsformen den Weg für die Privatisierung öffentlicher Krankenhäuser ebnen. „Eine solche Reduzierung der Befugnisse kommunaler Parlmente könnte den wünschenswerten Anlass zu einer Privatisierung geben.“ (Wiemeyer 1984) Inzwischen gibt es mehr private als öffentliche Krankenhäuser.

H Die Steuerung des Krankenhausgeschehens sollte über Durchschnittspreise erfolgen, so dass ein Gewinn möglich ist, wenn die Kosten der Krankenhausbehandlung unter den Durchschnittspreisen liegen. Genau das ist der Sinn der 2003 eingeführten Fallpauschalen, den DRGs (Diagnosis Related Groups, deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen). Der so entstehende Unterbietungswettbewerb sollte „unwirtschaftliche“ Krankenhäuser vom Markt fegen. Eine Schließung und Umwandlung beispielsweise in Altenheime wird inzwischen durch den 500 Millionen Euro schweren Strukturfonds aus dem Gesundheitsfonds gefördert, in den alle Beiträge der Gesetzlichen Krankenkassen einfließen. Die Beitragszahler sollen also selbst für die Schließung von Krankenhäusern aufkommen.

Abbau schon vollzogen

Prof. Karl Lauterbach (SPD) hatte schon 2003 in seinem Buch „DRG in deutschen Krankenhäusern“ vorgerechnet, dass 1 410 der damals 2 242 Krankenhäuser überflüssig sein sollen. Im Jahr 2016 waren nur noch 1 951 Krankenhäuser mit 489 718 Betten übrig. Der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle war das immer noch zu viel. In ihrem wissenschaftlich verbrämten Thesenpapier heißt es: Hätte Deutschland die Krankenhausstruktur von Dänemark mit einem Krankenhaus pro 250000 Einwohner, wären es bei uns 330 …“ und „das heißt: wäre Deutschland im OECD-Vergleich durchschnittlich, hätte es insgesamt nur rund 320 000 Betten, also rund 35 Prozent weniger“. Dass ein solcher Umbau der Krankenhauslandschaft nach Boris Augurzki, RWI-Mitarbeiter an der oben genannten Bertelsmann-Studie, den Staat Dänemark zirka 6 Mrd. Euro kostet, auf unsere Verhältnis umgerechnet 80 Mrd. Euro, wird in den Medien nicht so breitgetreten.

Nach Berechnung von Achim Teusch kann man mit diesen 80 Mrd. Euro 30000 Arztstellen und 25000 Krankenpflegestellen finanzieren – und das 25 Jahre lang. Folge man allerdings dem „Entwicklungspfad“, den die Bertelsmann-Stiftung in ihrer Studie vorschlägt, würde lediglich ein Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft und die Medizinindustrie aufgelegt und zur Beseitigung des Personalnotstands in den Kliniken wäre kein Geld mehr da.

Aber der Stein, den die Leopoldina ins Wasser geworfen hat, zieht Kreise. Sozialminister Manfred Lucha aus Baden-Württemberg hält Anfang 2017 die Schließung von etwa 50 Krankenhäusern für unumgänglich, kurze Zeit später bläst der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg ins gleiche Horn: „Kleine Kliniken müssen auf den Prüfstand und die Zeit der Wald-und-Wiesen-Krankenhäuser ist vorbei.“