Nach der in Argentinien geborenen deutschstämmigen Tamara Bunke waren in der DDR hunderte Schulen benannt. Die als tapfere Kampfgefährtin Che Guevaras bekannt gewordene Revolutionärin war 1967 im bolivianischen Dschungel in einem Hinterhalt vom Militär hingemetzelt worden und sollte der Jugend als Beispiel für internationale Solidarität vor Augen stehen – im Westen war von ihr höchstens mal als einer auf internationalen Fahndungslisten gesuchten Terroristin die Rede, bis die Schweizer Regisseurin Heidi Specogna ihr 1991 als „Tania la guerillera“ ein bleibendes Denkmal setzte.

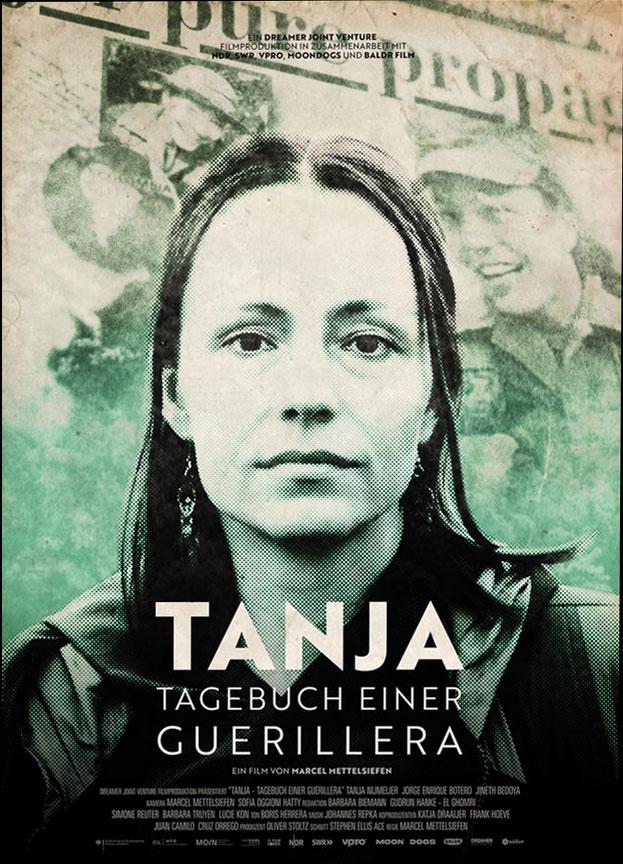

Ob die 1978 in einem niederländischen Dorf geborene Tanja Nijmeijer dieser Tania ihren Vornamen verdankt, weiß ich nicht. Es wäre denkbar nach dem Bild, das Regisseur und Autor Marcel Mettelsiefen in seinem neuen Dokumentarfilm „Tanja – Tagebuch einer Guerillera“ von ihr zeichnet. Auch sein Film, der jetzt in ausgewählte Kinos kommt, lässt die vielen Aufs und Abs einer Biografie erahnen, die zwischen dem langsamen Herantasten an die Realitäten Lateinamerikas und dem – so oder so – fatalen Ende liegen. Und beide Filme unterscheiden sich wohltuend von den sonstigen Medienprodukten dieser Thematik, so etwa Helmuth Ashleys ZDF-Produktion „Die drei Gesichter der Tamara Bunke“, die ihr laut Wikipedia 1971 – ganz dem Kalten Krieg gemäß – Rollen als „gutaussehende Männerfalle in der DDR, als KGB-Agentin in Havanna und als kämpferische Guerillera in Bolivien“ zuwies.

Mettelsiefens Tanja ist dagegen eine Guerillera der zweiten Generation. Ihr fehlt, so könnte man glauben, der Echtheitsnachweis für eine Märtyrerin der Revolution: Tanja Nijmeijer hat überlebt! Es ist dieses Spannungsverhältnis zwischen Glanzbild und den Mühen der Ebene, das Mettelsiefens Film so „unerträglich“ und lehrreich macht: Sie hat ihren Kampf überlebt und steht noch zur Verfügung – sowohl als Auskunftsperson, aber auch als kluge Selbstverteidigerin ihrer Sache. Was sein Film ausgiebig nutzt.

Statt posthum Mutmaßungen über Gedanken und Ziele seiner Figur anstellen zu müssen, kann er uns ihre Motivation, ihre Stimmungen, ja auch ihre Launen zeitnah vermitteln: durch relevante Zeitzeugen, durch ihr Tagebuch, das sie im Dschungel peinlich führte „für die Zeit danach“, wie sie an ihre beste Freundin Janneke Stuulen daheim schrieb, durch Briefe an ihre Familie und ihre Mutter, die sogar vergeblich nach Bogota flog, um sie „zurückzuholen“. Besonders erhellend sind die Interviews, die der Regisseur und andere mit der heute 45-Jährigen führten.

So erfahren wir von ihr, wie sie sich als Lehrerin nach Kolumbien bewarb, von dessen Klassenkämpfen sie „keine Ahnung“ hatte, wie ihr noch ungezieltes Helfenwollen durch erste FARC-Kontakte bald politisch solide unterfüttert wurde, wie die Medienlüge, sie sei ein Entführungsopfer der Guerilla, sie umso unerschütterlicher an deren Seite brachte. Der Journalist Jorge Enrique Botero und FARC-Kommandeur Carlos Antonio Lozada, die beide Tanjas Zeit in der Guerilla wohlwollend kritisch kommentieren, liefern Einsichten in den Wechsel der FARC vom bewaffneten Kampf zu ernsthaften Friedensverhandlungen 2017 in Kuba, und Tanja, die einst die Militärs ironisch zu ihrer „Befreiung“ aufgerufen und sie „mit Kalaschnikows und Mörsern“ hatte begrüßen wollen, war nun Teil der FARC-Delegation.

Hat sie etwa kapituliert, ist sie an den Schwächen der Revolutionäre verzweifelt, die doch durch den Drogenhandel ihren Kampf finanzieren mussten, was sie auch für Korruption anfällig machte? Für Privates, gar für eine Liebesbeziehung war der Guerillakampf die denkbar schlechteste Voraussetzung. Ihr Name blieb noch immer auf den internationalen Fahndungslisten. Die Verdrehungen, mit denen die Medien ihre Rolle in der Guerilla stets überzogen hatten, nahmen nur andere Formen an. Ihr nüchternes Fazit am Schluss: „Wir haben mit der Guerilla versucht, die Dinge zu ändern. Wir müssen jetzt etwas anderes versuchen.“

„Tanja – Tagebuch einer Guerillera“

Regie: Marcel Mettelsiefen

Im Kino

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)