Auferlegt war ihm, alle Formen der Armut zu kennen, um einmal der rechte und gemäße Anwalt alles Elends zu werden, umschnüffelt, umstellt, beargwöhnt und von den Gendarmen wie ein bissiger Hund gehetzt.

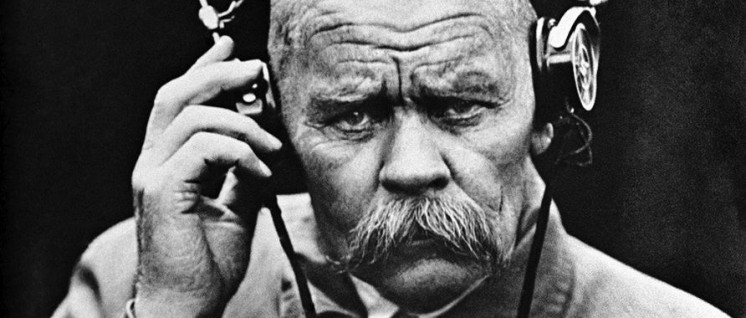

Stefan Zweig über Gorki, 1931

Maxim Gorki? Wir kennen das Maxim-Gorki-Theater in Berlin, den Gorki-Park in Moskau, vielleicht auch den US-Thriller „Gorky Park“von 1984. Nach Gorki waren Straßen und Plätze, Schulen und Kitas in der DDR benannt. Ein Klassiker also – Grund genug, seine Bücher zu lesen?

Als „Sturmvogel der Revolution“ und Autor des Romans „Die Mutter“, den Lenin d a s „Lehrbuch“ der russischen Revolutionäre nannte, erreichte er Kultstatus. Mit seiner „grandiosen Gerechtigkeit des Blicks“, so sein Schriftstellerfreund Stefan Zweig 1931, hat er „Zehntausende von leibhaftigen Figuren mit einer ungeheuren Wahrheit und Atemnähe greifbar vor uns hingestellt. Aus dem Volk geboren, hat er selbst ein ganzes Volk mit sich sichtbar gemacht.“

Als Alexej Maximowitsch Peschkow kam er 1868 in Nishni-Nowgorod als Sohn eines Tischlers zur Welt. Von ihm, dem Scharfzüngigen, übernahm er Jahre später den Spitznamen Gorki, „der Bittere“. Nach dessen Tod überließ ihn seine Mutter den Großeltern. Als er elf war, hieß ihn der Großvater sich „Unter fremden Menschen“ (so der Titel von Teil 2 seiner Erinnerungen) allein durchschlagen. Er versuchte sich in vielen Berufen und erlebte auf seinem Nomaden-Weg Ausbeutung und Obrigkeitshörigkeit, entsetzliches Elend und – den Aufruhr. Seine geliebte Großmutter hatte ihm mit ihren Volksmärchen die Freude am Erzählen vermacht. Er las alles, was er in die Finger bekam, und versuchte sich im Schreiben. Als Bäckereigehilfe las er einmal der gesamten Backstuben-Mannschaft während des Teigknetens russische Märchen vor. Erwischt vom Meister, der das Buch ins Feuer zu werfen drohte, widersetzte sich der Halbwüchsige mit Erfolg, zum Staunen der gaffenden Kumpels.

In Gorkis Erinnerungen („Meine Universitäten“) erfahren wir solche Anekdoten wie auch von den Kontakten des jungen Autodidakten mit Studenten und revolutionären Zirkeln. Wir lesen vom Aufstand der Kasaner Studenten 1887, der u. a. einem Teilnehmer namens Lenin die Verbannung einbrachte. Gorki selbst wurde in dieser Zeit nicht nur einmal verhaftet, stand zudem unter Polizeiaufsicht und ging Jahre später auf Lenins Rat hin ins Ausland, um dem berüchtigten Kerker zu entgehen. Dies war für ihn geradezu eine Überlebensfrage: Mit 19 hatte er in Selbstmordabsicht mit dem aufs Herz gezielten Schuss einen Teil seiner Lunge zerstört, mit lebenslangen Folgen für seine Gesundheit.

Schon früh hatte er sich ein Millionenpublikum erschrieben – mit Zeitungsartikeln, satirischen Texten, allegorischen Poemen wie dem „Lied vom Falken“ oder dem „Lied vom Sturmvogel“, nicht zuletzt mit seinen Erzählungen, in denen zum ersten Mal hart arbeitende, einfache Menschen die Hauptrolle spielten. Die Akademie der Wissenschaften wählte ihn zum Ehrenmitglied im Bereich schöne Literatur, was Zar Nikolaus II. flugs verbot.

Wie ein Fanal war Gorkis „Sturmvogel“ aufgenommen worden (auch in der deutschen Fassung von Bert Brecht), verfasst nach der blutigen Niederschlagung einer Studentendemonstration. Es gab dann kaum eine Versammlung der Revolutionäre ohne eine Deklamation dieses Liedes von dem Vogel mit „der Kraft des Zorns, der Flamme der Leidenschaft und der Gewissheit des Sieges“. Lenins Leitartikel in der 1906 neu gegründeten illegalen Zeitung „Proletari“ schloss mit dem Zitat: „Immer stärker braust der Sturmwind!“

Nach Gorkis lautstarkem Protest gegen ein weiteres Niedermetzeln unbewaffneter Zivilisten im Januar 1905, dem Petersburger „Blutsonntag“, kam er wiederum in Festungshaft. Dort entstand sein Drama „Kinder der Sonne“ (1905), das auf die blutigen Ereignisse anspielte.

Da war er bereits weltbekannt geworden mit seinem naturalistisch wirkenden Theaterstück „Nachtasyl“ („Na dne“, 1902) Erst nach einigem Hin und Her mit der zaristischen Zensurbehörde konnte es der legendäre Dramaturg Konstantin Stanislawski auf die Bühne bringen. Auch außerhalb Russlands war das halbironische Werk von den heillos Gescheiterten „ganz unten“ ein Riesenerfolg.

Im selben Jahr erschienen die Stücke „Die Kleinbürger“, „Wassa Schelesnowa“ (das Gorki in den 1930ern noch einmal völlig überarbeitete) und das an die Stücke Tschechows, seines verehrten Freundes, erinnernde Drama „Sommergäste“ (1907) – ein sarkastisches Porträt der intellektuellen Schicht im vorrevolutionären Russland. In Deutschland wurde es bekannt durch die Verfilmung der Peter-Stein-Aufführung in West-Berlin (1975/1976).

Auch andere Stücke sowie seine Kindheitserinnerungen wurden verfilmt. Die berühmte Therese Giehse (1963) wie auch die Hamburger Schauspielerin Inge Meysel (1980) brillierten in der Rolle der Geschäftsfrau Wassa Schelesnowa (dt. „der Eisernen“), deren tragische Getriebenheit Brechts „Mutter Courage“ vorwegzunehmen scheint.

Auf den Spielplänen sind Gorkis Dramen regelmäßig zu finden. Angesichts wachsender Armut und Obdachlosigkeit im wiedervereinigten Deutschland erwacht auch das Interesse an seinem „Nachtasyl“ wieder (neu übersetzt von Rainer Kirsch).

So lesen wir im Internet über eine Inszenierung von 2008 durch eine studentische Theatergruppe aus Trier: Die Themen „sind immer noch aktuell: Es geht um Arbeitslosigkeit, Apathie, die Sehnsucht nach Hoffnung und die Suche nach Wahrheit …“ Oder über die Aufführung durch einen Theaterkurs des 11. Jahrgangs des Essener Theodor-Heuss-Gymnasiums 2013: „Doch die Lebenswelten des Russen Maxim Gorky (sic!) um 1900 und die von jungen Erwachsenen über hundert Jahre später sind im Wesen gar nicht so verschieden …“

Gorkis besondere Stärke beweist er nach Ansicht des Theaterwissenschaftlers Ernst Schumacher vor allem in seinem Roman „Die Mutter“. Wie in „Nachtasyl“ basiert die Handlung auf authentischen Ereignissen und Figuren, die „bei aller Individualität doch typisch für bestimmte gesellschaftliche Kräfte (waren). Er machte die Umänderung der niedergedrückten, ängstlichen, kurzsichtigen Arbeiter, Bauern und Intelligenzler in bewusste Revolutionäre zu keinem schematischen Prozess, sondern zu einem von Widersprüchen, zeitweiligen Schwankungen und Niederlagen erfüllten, schwierigen, eben dialektischen Vorgang.“ Gerade deshalb strahle sein Roman „einen festen, unerschütterlichen Optimismus“ aus, der nicht zuletzt das „alte“ Russland mit dem neuen verband, die alte Generation mit den Jungen. Gorki lässt den Protagonisten Pawel zu seiner Mutter sagen: „Ich danke dir dafür, dass du uns bei unserm großen Werk mithilfst! … Wenn jemand eine Mutter sein eigen nennt, die ihm auch geistig nahesteht – so ist das ein seltenes Glück!“

Wer heutzutage in einem Theaterprogramm „Die Mutter“ entdeckt, hat es allerdings mit der Dramatisierung des Gorki-Stoffs durch Bert Brecht zu tun. Seine Version zeigt eine erheblich militantere Mutter. Auch führt Brechts Lehrstück die Handlung weiter, bis zur Revolution von 1917.

Mit Gorkis überwältigender Popularität wuchs auch die Zahl seiner Kritiker diverser Provenienz. Ihn als „Lautsprecher der Revolution“ abzuqualifizieren oder ihm gar – angesichts des Personenkults um Gorki zu Zeiten Stalins – als kreuzbraven Staatsdichter und Dogmatiker des sozialistischen Realismus den literarischen Rang abzusprechen, gehörte dabei zum Standard.

Drei mal wurde er für den Literatur-Nobelpreis nominiert; drei mal wurde der Vorschlag abgelehnt als „gefährliche Reklame“ für seine politischen Aktivitäten „im Dienst des Bolschewismus“.

Ja, Gorki stellte sich in den Dienst der neuen Regierung, gehörte 1919 dem Petrograder Sowjet an und war zeitweilig für die bolschewistische Propaganda verantwortlich. Bekannt sind seine tiefe Zuneigung zu Lenin, doch auch die teilweise heftigen Zusammenstöße der beiden.

Als Publizist arbeitete Gorki eng zusammen mit Lenin und mit Nadeschda Krupskaja im Bereich Kultur und Volksbildung, bei der Alphabetisierungskampagne und der Gründung eines Verlags für Weltliteratur wie auch des ersten Kinderbuchverlags der Welt. Er förderte den künstlerischen Nachwuchs. 1920 wurde seine zweite Frau Marija Fjodorowna Andrejewa, eine frühere Schauspielerin, zur Kommissarin bzw. Ministerin für das Theater- und Kunstwesen ernannt. Wann immer Maxim Gorki zu Hause anzutreffen war, gaben sich dort Austausch und Rat Suchende aus der ganzen Sowjetrepublik die Klinke in die Hand.

International war er vernetzt mit den Großen seiner Zeit: mit George Bernard Shaw, H. G. Wells, André Malraux, Romain Rolland und mit Stefan Zweig. Er verfasste oder unterstützte internationale Aufrufe Intellektueller gegen die Kriegsgefahr und den aufkommenden Faschismus und formulierte Appelle z. B. für die Freilassung des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, worum ihn Anna Seghers aus dem Pariser Exil gebeten hatte.

Für ihn war solcherart Engagement eine Selbstverständlichkeit. Als er zusammen mit einigen Intellektuellen ein den Bolschewiki suspektes Hilfskomitee für die Hungernden gründete, scheute Gorki nicht davor zurück, in den Clinch zu gehen.

Ende der 1920er war er selbst massiven Angriffen ausgesetzt, als angeblich „unproletarischer Schriftsteller“ oder gar als „maskierter Feind“. Die Attacken „linker“ Kritiker verschärften sich nach dem Erscheinen des ersten Teils seines Opus Magnum, „Das Leben des Klim Sangin“. Mit seinen rund 800 (achthundert!) Figuren war der stark autobiografisch geprägte Roman in der Tat keine leichte Kost. „Ich weiß, den Alten wird das Buch nicht gefallen, und die Jungen werden es nicht verstehen“, gab Gorki selbst zu.

1928, auf dem Höhepunkt der so erbittert wie dogmatisch geführten Debatte, ließ er wissen: „Die Stimme der Arbeiter ist für mich verständlicherweise beeindruckender als die der Kritiker. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Arbeiter mich für den Ihren, für ihren Genossen halten, das erfüllt mich mit Stolz und ist für mich eine große Ehre.“ Mit seiner ganzen Autorität wie auch mit seinen finanziellen Mitteln versuchte er sich weiterhin einzusetzen für Intellektuelle und Künstler, die in irgendeiner Weise Repressionen ausgesetzt waren, darunter Persönlichkeiten wie der Autor Isaak Babel und der Komponist Schostakowitsch, dem „Formalismus“ vorgeworfen wurde. In Briefen an Stalin, die erst in jüngster Zeit zugänglich wurden, spricht Gorki in einem Ton über Missstände, den sich zu diesem Zeitpunkt niemand als das „Idol der Massen“ hätte erlauben dürfen.

Viel wurde darüber spekuliert, ob seine langen Aufenthalte im Ausland – in Italien vor allem, in Deutschland, Frankreich, USA etc. – tatsächlich „nur“ mit seiner Tuberkulose oder nicht eher mit politischen Differenzen und Kritik an der sowjetischen Regierung zusammenhingen. Immerhin kehrte Gorki nach Lenins Tod bis 1927 nicht zurück in seine russische Heimat. In Sorrent feilte er an den Romanen „Das Werk der Artamanows“ und an dem letztlich unvollendeten „Klim Sangin“. Mit seinem zweimal überarbeiteten, humorvoll-unsentimentalen Porträt von „W. I. Lenin“ setzte er seinem genialen Freund ein bewegendes Denkmal.

Ende der Zwanziger häuften sich die Bitten an ihn, er möge zurückkommen – von Stalin persönlich, aber auch von Schriftstellern wie Jessenin und vielen anderen. Nach anfänglichem Pendeln zwischen Sorrent und Moskau ließ er sich 1933 endgültig in Russland nieder. Italien wurde mittlerweile von den Schwarzhemden Mussolinis beherrscht und im faschistischen Deutschland flogen auch Gorkis Werke auf die Scheiterhaufen der Bücherverbrennungen.

Zur selben Zeit wurde der große Volksdichter in der Sowjetunion mit feierlichen Ehrungen und Zuwendungen nur so überschüttet, darunter das Geschenk einer stattlichen Residenz. Heute ist darin das Gorki-Museum untergebracht. Seine Geburtsstadt Nischni Nowgorod wurde 1932 in Gorki umbenannt (und 1990 rückbenannt).

1934 dann ein grausamer Schicksalsschlag: der plötzliche Tod seines geliebten Sohnes Maxim Peschkow mit nur 37 Jahren. Er war Gorkis engster Mitarbeiter und Vertrauter. Den jungen Revolutionär hatte Lenin oft im Kreml empfangen, wenn er Briefe seines Vaters überbrachte. Nicht selten war er als Vermittler aufgetreten. „Papa beginnt sich zu bessern – er wird ‚linker‘“, heißt es in einem Schreiben an Lenin, „Gestern führte er einen heftigen Streit mit unseren Sozialrevolutionären …“

Nur zwei Jahre nach seinem Sohn, am 18. Juni 1936. starb Maxim Gorki. Gerüchte ranken sich um seinen Tod wie um den des Sohnes. Bitter ist die historische Tatsache, dass der stalinistischen Terrorwelle (nach der Ermordung des Leningrader Revolutionärs Kirow 1934) später auch zwei Gorki behandelnde Ärzte und sein Sekretär zum Opfer fielen – unschuldig zum Tode verurteilt wegen angeblicher medizinischer Fehlbehandlung. Doch Gorki war schwer herz- und lungenkrank; eher ist es erstaunlich, dass er ein so hohes Alter überhaupt erreichte.

Als Gorkis Urne an der Kremlmauer in Moskau beigesetzt wurde, waren Hunderttausende herbeigeströmt, um ihr Idol zu beweinen. Die ganze Welt nahm Anteil. Damals überschritt die Auflage von Gorkis Werken die 10- Millionen-Grenze allein in der Sowjetunion.

Und heute?

Da fragen junge Leute wie die studentische Theatergruppe aus Trier:

„Warum sind die Verhältnisse heute immer noch so, wie vor hundert Jahren, warum gibt es wenig Besitzende und eine Mehrheit, die in Armut lebt? Warum erscheinen diese Zustände zementiert, gerade nachdem der Traum (auch von Gorki) des Kommunismus zerbrochen ist? … Haben wir die Möglichkeit, die Umstände, in denen wir leben, selbstständig zu ändern?“

In der Werbung des Aufbau-Verlags für einen Sammelband früher Erzählungen anlässlich Gorkis 150. Geburtstag heißt es: Sie zeigen, „warum wir ihn heute wieder lesen sollten“. „Meine Kindheit“ und „Meine Universitäten“ (2017 neu verlegt als Taschenbücher beim Europäischen Literaturverlag) waren übrigens Rosa Luxemburgs Lieblingswerke von Maxim Gorki. Ja, ein Klassiker der Weltliteratur. Man muss seine Bücher kennen. Oder seine Biografie. Am besten beides.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)