Man kennt das: Vor dem Einschlafen startet das nimmermüde Gedächtnis in einem Joint Venture mit dem überschnappenden Über-Ich einen Überraschungsangriff und kramt komplett kontextfrei Peinliches aus dem eigenen Leben hervor, so lange die Lappalie auch her sein mag. An Schlaf ist nicht mehr zu denken, stattdessen rotiert es in einem und das Gefühl schwillt an, sich damals für immer sozial unmöglich gemacht zu haben. Einziger Trost ist die Amnestie durch Amnesie: Weil man für andere weniger wichtig ist als man selbst für sich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich niemand mehr daran erinnert, was man dereinst verzapft hat. Mila Meyring, der Hauptfigur und Ich-Erzählerin in Jenifer Beckers erstem Roman „Zeiten der Langeweile“, verschafft das keine Erlösung, weiß sie doch darum, dass unsere Welt eine Welt aus lauter Datenspeichern geworden ist.

Die 33-jährige Kulturwissenschaftsdozentin Mila hat auch allerlei Gründe für eine Sinnkrise: Die Trennung vom depressiven Langzeitfreund Nicki strahlt noch auf sie ab, ihre Stelle an der Universität läuft aus und schließlich ist es das Corona-Jahr 2021 und der soziophobe Bruder verlässt das Haus der auch nicht mehr jünger werdenden Oma kaum mehr, plant aber, mit dieser nach Argentinien auszuwandern, sollte die Impfpflicht eingeführt werden. Würde herauskommen, dass die einzigen Sozialkontakte, die ihr Bruder außerhalb der Familie unterhält, Querdenker auf Telegram sind, würden von den dabei genutzten Endgeräten automatisch mitgeschnittene Aufzeichnungen vom Videocallsex mit dem Ex plötzlich im Netz die Runde machen; würde irgend jemand skandalisieren, dass sie mit einer Freundin vor ein paar Jahren einen politisch irgendwie heikel gewordenen „Groschenroman“ geschrieben hat – dann würde an sozialen Konstruktionen einstürzen, was für Mila längst ins Wanken geraten ist. Becker lässt sie vor anschwellender Panik wunderbar bildermatschig werden: „Niemand wusste, zu welchem Zeitpunkt verschiedene Daten und Infos von mir oder über mich zu einem Ball des öffentlichen Interesses zusammenschmelzen könnten und ich in einem digitalen Inferno gelyncht werden würde.“

Das Szenario ist ausgemalt, die Angst – wie man liest – real. Mila lässt den Online-Unterricht schleifen, meldet sich beim Jobcenter, um mit ALG I für ein paar Monate einen finanziellen Puffer zu haben, und beginnt einen Feldzug gegen das Digitale. Ihre Profile in sogenannten sozialen Medien und Dating-Apps fallen zuerst, Lokalpresseartikel werden auf ihr Bitten online liquidiert und schließlich gelingt ihr auch, das delikate Frühwerk zu verschütten. Als sie Google schriftlich darum bittet, den wohl der kulturellen Aneignung verdächtigen „Groschenroman“ nicht mehr als Suchergebnis zu listen, fragt sie der Chatbot, unklar, ob schlechter Übersetzer aus dem Englischen („Why do you wanna delete yourself?“) oder doch Lebensphilosoph ohne Manieren: „Warum möchtest du dich auslöschen?“

Ohne die Medien schweigt die Mila: Schritt für Schritt setzt sie mit der Abkehr von Messengern und Suchmaschinen auch ihr Sozialleben aus. Senta bleibt die Einzige, zu der sie regelmäßigen Kontakt hält, doch auch der fällt auf, wie schrullig ihre Freundin während der digitalen Entgiftung wird, die irgendwann auch das paranoide Bedürfnis ergreift, nicht mehr vom Elektrosmog der Haushaltsgeräte verschmutzt zu werden und sich mit der Furcht vor dem Atomtod verzahnt, hervorgerufen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Schließlich scheint Mila selbst mit ihrem Bruder die Rollen zu tauschen: „Du bist doch viel schlimmer“, schreibt er ihr, als sie gerade anarcho-primitivistische Essays und das Manifest von Theodore Kaczynski, des im Juni dieses Jahres verstorbenen „Unabombers“ und „verrückten Psychopathen“ (wie der eigenbrötlerische kleine Bruder ihn nennt) studiert. Wie es sich hier frei nach links und rechts dreht, das zeigt der so obskure wie im Verlauf der Pandemie realistische Schwenk, dass es der Bruder ist, der Mila nun nur im Freien und im Abstand von drei Metern treffen will, aus Angst vor „Spike-Proteinen“, die die Geimpfte übertrage.

In Jenifer Beckers gelungenem Hybrid aus Heldinnen- und Antiheldinnenreise in „Zeiten der Langeweile“ stranden individuelle Lösungen für existenzielle Fragen am Rande einer Gesellschaft, die man nicht ändert, wenn man vor ihr flieht. Der Romantitel verweist nicht nur auf den Erlebnis-entzug, mit dem man konfrontiert ist, wenn man mit der antrainierten Bildschirmroutine bricht, sondern auch auf die meistdiskutierten und ausnahmslos an die Vereinzelten adressierten Vorschläge, um aus der Misere herauszukommen: Sie sind allesamt öde Ausflüchte.

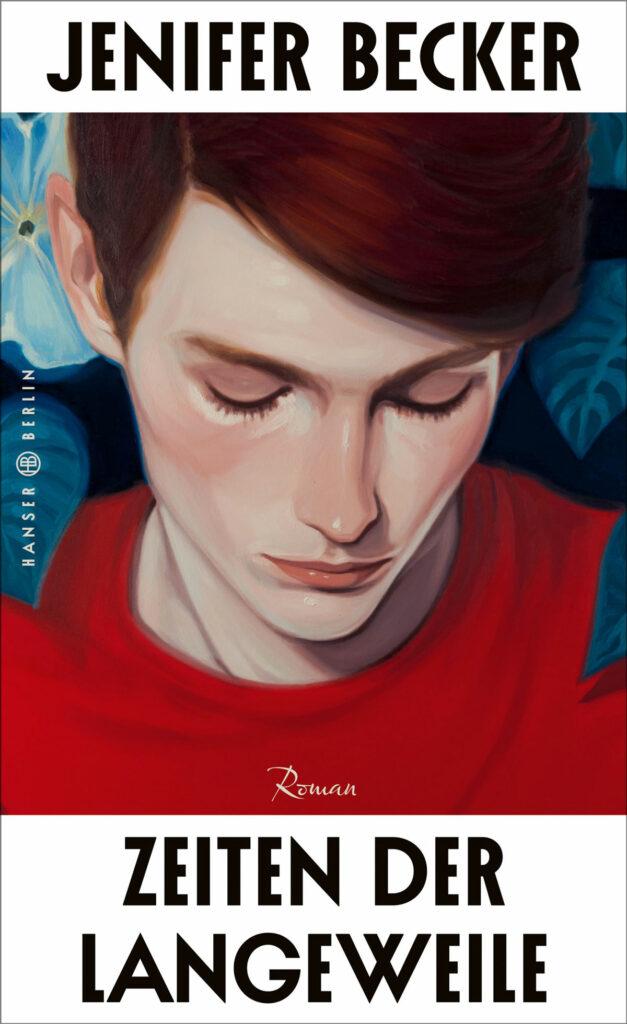

Jenifer Becker

Zeiten der Langeweile

Verlag Hanser Berlin, 240 Seiten, 23 Euro

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)