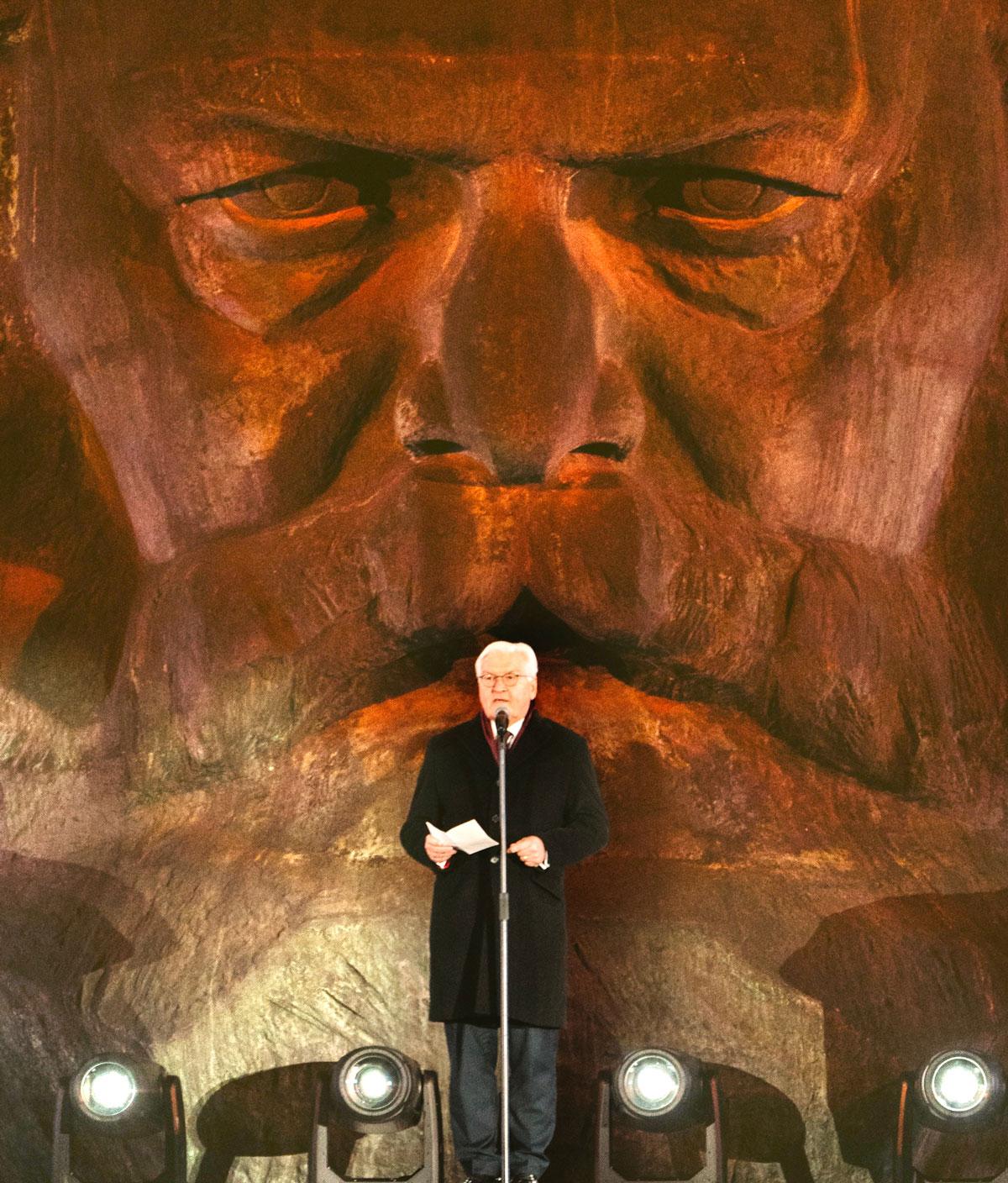

Einer muss der Schoßhund werden: Frank-Walter Steinmeier (SPD) eröffnete am 18. Januar mit erwartbaren Nullsätzen in Chemnitz das Jahr der EU-Kulturhauptstadt. Die Bilder des Bundespräsidenten am Rednerpult vor dem Marx-Kopf ließen jene mit dem Mageninhalt ringen, für die der Marxismus etwas anderes ist als Folklore, von der man sich inhaltlich und praktisch in täglicher Selbstkasteiung zu distanzieren habe. Der „Nischel“, einst vom sowjetischen Bildhauer Lew Kerbel (1917 bis 2003) entworfen und 1971 eingeweiht, war in Zwielicht getaucht, der Schriftspiegel im Hintergrund, der mehrsprachig zur Assoziation der internationalen Arbeiterschaft aufruft, wurde der Logik des Sermons entsprechend vom Bühnenüberbau verdeckt und ganz in Schwarz getaucht.

Was verspricht sich die sächsische Stadt vom Bohei? Und andersrum: Was können Chemnitzerinnen, Chemnitzer und Gäste erwarten?

Die Blechelse scheppert weltoffen

Ich tuckere von Leipzig nach Chemnitz. Auf der Strecke wurden bis vor Kurzem noch Züge der Deutschen Reichsbahn mit Abteilwagen eingesetzt. Da mochte es drinnen laut gewesen sein und zu Stoßzeiten wurde der Platz mehr als nur knapp, aber sie verkehrten vergleichsweise pünktlich. Seit Ende letzten Jahres nutzt das Privatunternehmen „Mitteldeutsche Regiobahn“ nunmehr DB-Doppelstockwagen, wodurch das Platzproblem gleich doppelt gelöst wurde: Durch die vielen Verzögerungen und Ausfälle wurden einige Pendlerinnen und Pendler zurück ins Auto gescheucht.

Dafür aber zeigt sich dem, der ihn erreicht, der Chemnitzer Hauptbahnhof weltoffen: Mit der Eröffnung der Kulturhauptstadt werden nunmehr die Durchsagen in Deutsch und Englisch durch die Halle gescheppert. Die Blechelse aber gibt sich zu viel Mühe und macht auch nicht vor den Ortsnamen Halt: Wo Annaberg-Buchholz liegt, weiß ich, aber wo zum Lothar Matthäus liegt „Änneibörg-Backhuls“? Wer kein Deutsch spricht, ist vermutlich noch aufgeschmissener.

Restselbstbewusstsein

Wo aber liegt Chemnitz? Sophie Jung sagt in der „taz“, es sei eine „Erzgebirgsstadt“ – besser man holt sich das Wissen nicht aus einer Redaktion ab, die ihrem Geografieverständnis nach im Spreewald sitzen müsste. „Chemnitz ist eine osteuropäische Stadt in einem westeuropäischen Land“, heißt es auf der Webseite der Kulturhauptstadt. Mit einem durchaus nicht uncharmanten Restselbstbewusstsein ging die Stadt in die Bewerbung, gegen Magdeburg, Nürnberg, Hannover und Hildesheim (das Motto von Letzterer: „Kraut und Rüben“).

Klaus Bartl war von 1990 bis 2019 Abgeordneter für PDS beziehungsweise „Die Linke“ im sächsischen Landtag und wurde 2019 kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Chemnitzer Stadtrat. Seine Partei habe gemeinsam mit SPD und Grünen von Anfang an die Bewerbung unterstützt und dabei das Begehr der freien Kunst- und Kulturszene der Stadt aufgegriffen und vertreten. Auf deren Initiative gehe überhaupt zurück, dass man sich um den Titel bemühte.

Letztlich war es dann doch überraschend, dass sich die Stadt, die von 1953 bis 1990 Karl-Marx-Stadt hieß, gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. Statt „Kraut und Rüben“ wurde auf Widerspruch gesetzt: Chemnitz sei weiterhin eine „Stadt der Brüche“ und eine „Arbeiterstadt“, so Bartl, mit vielen kulturellen „Farbtupfern“, aber auch einem schlechten Ruf. Nachdem im Sommer 2018 ein Deutsch-Kubaner auf dem Stadtfest von einem syrischen Asylbewerber erstochen wurde, zogen Faschisten durch die Straßen und verbreiteten Pogromstimmung, als seien die Baseballschlägerjahre der 1990er zurück.

Auch am Eröffnungstag der Kulturhauptstadt unter dem Titel „C the Unseen“ (ausgesprochen und daraufhin eingedeutscht „Sieh das Ungesehene“) wurde Sichtbares auf den Straßen von rechts veranstaltet: Das sich aus Protesten gegen Corona-Maßnahmen herausgebildete Sammelbecken für Faschisten und rechtsmonarchistische Separatisten, die Partei „Freie Sachsen“, zog durch die Stadt. Laut „Tagesschau“ nahmen etwa 400 Menschen an der Demonstration teil, darunter Nachwuchsnazis von „Chemnitz Revolte“, die am Wochenende darauf Besucherinnen und Besucher der Bar „Balboa“ angriffen. Einer der Demonstrierenden servierte dem Boulevardmedium der Bourgeoisie, „Spiegel TV“, genau das, was die hinter der Kamera hören wollten: Er habe in der DDR gelebt und gearbeitet und es sei die Hölle gewesen unter den Kommunisten.

Abgeschaffte Hölle

Leider gibt es diese Hölle nicht mehr. Der Bezug zur eigenen Geschichte war Teil der Chemnitzer Bewerbung: Die alten Garagen, in denen früher ein Trabant oder ein Wartburg Platz fand, sind jetzt meist zu klein, um einen Pkw zu beherbergen. Aber sie sind weiterhin in Benutzung, als Werkstätten zum Beispiel. Auch wenn, wie Bartl sagt, das Miteinander aus der DDR, die gemeinsamen Putzeinsätze und Feste als Garagensiedlung, nicht mehr zurückgeholt werden könne. Die Einstellräume werden nunmehr geöffnet als Orte der „Macher“, die auf den Schild gehoben werden. Chemnitz als Stadt der Malocher, von Dresden und Leipzig stets in den Hintergrund gedrängelt.

Auch wenn Bartl die Entscheidung weiterhin für richtig hält, nicht in die Opposition gegangen zu sein, sondern gemeinsam mit SPD, Grünen und einer anfangs skeptischen CDU von der Bewerbung bis zur Umsetzung das Projekt zu unterstützen, traten die Probleme aus linker Perspektive schon vor der Eröffnung zutage: Zum einen habe man den affirmativen Bezug zur eigenen Geschichte „vielleicht nicht bis zum Ende durchgehalten“. Kein Wunder, ließe sich behaupten: Eine EU-Kulturhauptstadt in Chemnitz ohne Antikommunismus und Hass auf die DDR ist nicht vorstellbar. Schließlich wird auch andernorts Kulturhauptstadt als Siegesfeier im Systemkonflikt zelebriert: An der italienisch-slowenischen Grenze, in Nova Gorica und Gorizia, gleicht das parallel zum Chemnitzer stattfindende Kulturhauptstadtjahr einem Tanz auf dem Grab der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien.

Ausbootung und Sparpolitik

Andererseits wurde eben jene Chemnitzer Kunstszene, die den Impuls gab, von den Hebeln ferngehalten. Die nach Vergabe 2020 gegründete „Kultur GmbH“, besetzt mit den obligatorischen externen Kulturberaterflitzpiepen, übernahm das Management. Letztlich eine Kulturpolitik nach Gusto der AfD, die sich neben „Freien Sachsen“ beziehungsweise „Pro Chemnitz“ weiterhin als Fundamentalopposition gegen die Kulturhauptstadt stilisiert und die eine ihrem marktradikalen Profil entsprechende Haltung vertritt, Kunst und Kultur müssten rentabel sein und dürften bloß nicht subventioniert werden.

Diejenigen, die auch dann dafür sorgen, dass Chemnitz keine soziokulturelle Geisterstadt wird, wenn MDR und Co. einmal nicht die Kamera draufhalten, wurden chronisch missachtet: Ehrenamtliche eines Lesecafés berichteten mir vergangenes Jahr, dass sich die „Kultur GmbH“ nicht reinreden lässt von Aktiven vor Ort. Andersrum, hieß es von einer Chemnitzer Redaktionskollegin vor Kurzem, sollen Chemnitzer Künstler zu Kleckerbeträgen und mit starren Vorgaben dazu eingeladen worden sein, sich zu beteiligen, heißt: Möglichst billig ihren Namen für Werke herzugeben, die die „GmbH“ ihnen diktiert.

In Anbetracht dessen – und auch aus Erfahrungen anderer Kulturhauptstädte wie etwa Essen im Jahr 2010 – scheint es illusorisch, wenn Bartl weiterhin da-rauf hofft, dass das Ziel der nachhaltigen Kulturförderung erreicht wird und nach dem Eventjahr etwas von den 90 Millionen, in die sich Bund, Land und Stadt dritteln, bei jenen hängenbleibt, die damit alles andere als einen Reibach machen. Seitens der EU übrigens kommt lediglich das symbolische Patronat, aber kein müder Cent.

Worauf wir zusteuern

Eine langfristige Kulturförderung ist schwer vorstellbar in Anbetracht dessen, dass für die fortschreitende Militarisierung und die Krisenabwicklung auch im Kunst- und Kulturbereich möglichst viel an eh schon mauen Mitteln abgezwackt wird. Man sieht die Zeichen der Zeit bereits in Chemnitz: Nicht nur Faschisten und rechte Kulturkämpfer gingen auf die Straße.

Vor dem Rathaus protestierten einen Tag nach der Eröffnung Vereine und Verbände für den Erhalt der soziokulturellen Förderung. Sie reagierten damit auf ein in Stellung gebrachtes Kürzungspaket, dessen Umsetzung für zahlreiche Initiativen und Projekte, im Kultur-, Sozial- und Sportbereich zum Aus führen würde. Eine Vertreterin der Bürgerplattform Chemnitz Mitte-West machte dazu gegenüber der Tageszeitung „Freie Presse“ klar: „Die Kürzungen würden einen massiven Rückschritt in der Bürgerbeteiligung bedeuten.“ Das ist, worauf wir zusteuern.

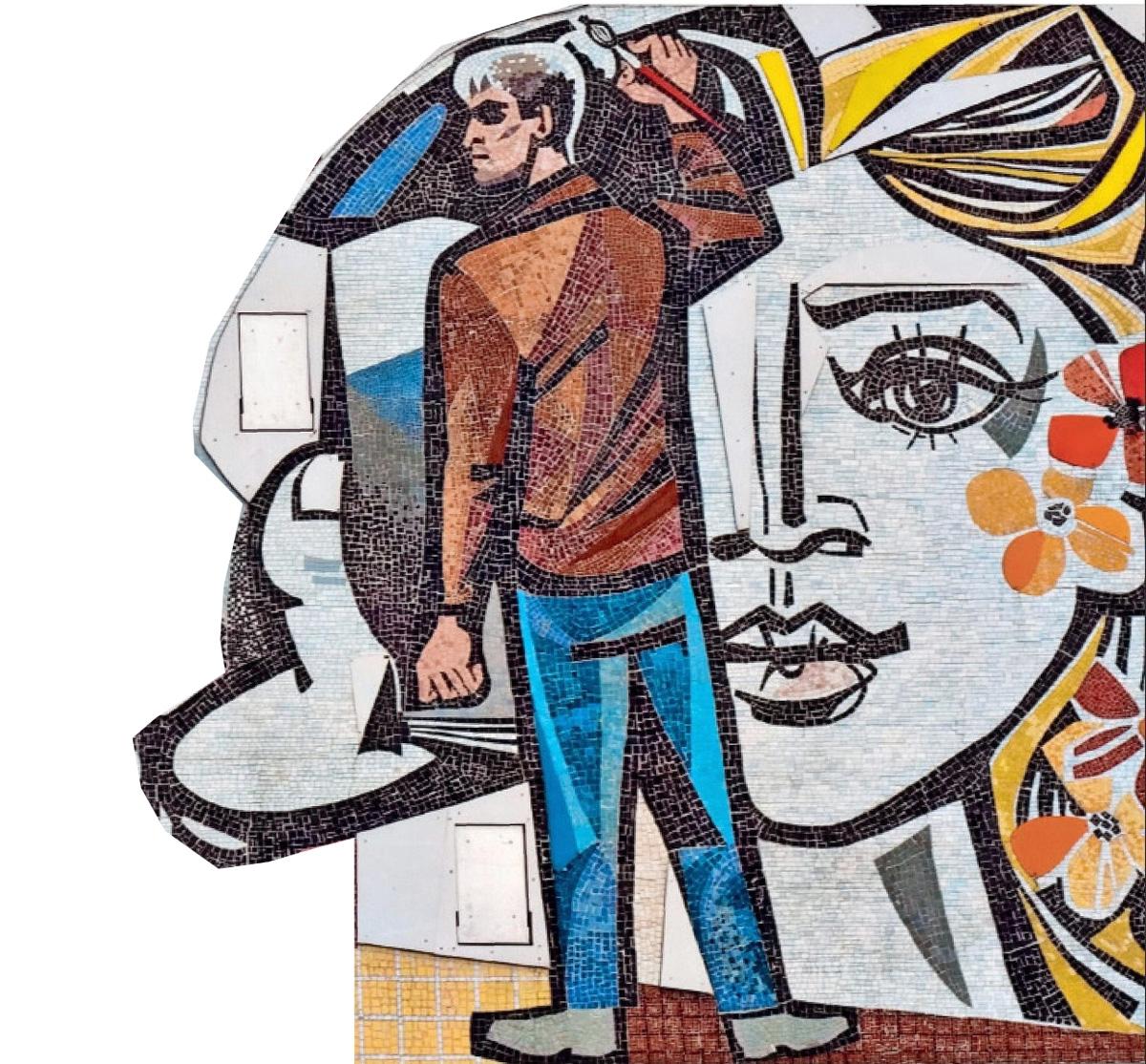

Banksy: Anonymer Warencharakter

Wo wir gerade sind, das ist in einer Welt, in der Banksy laut Kuratorium als „einer der kontroversesten Künstler der zeitgenössischen Szene“ gehandelt wird. Die Ausstellung „A Vandal Turned Idol“ ist noch bis zum 13. Juni in der Chemnitzer Markthalle zu sehen. Wer als Vollzahler satte 22 Euro (von Freitag bis Sonntag sogar 24 Euro) ausgeben kann, der darf Werke des anonymen Straßenkünstlers aus dem englischen Bristol anschauen.

Eingangs heißt es, Banksy sei, neben den Subkulturen des HipHop und Punk, von „Kunstformen des Establishments“ inspiriert: „Warhols Pop Art, das stalinistische Sowjetimperium, der französische Impressionismus und sogar die klassische Bildhauerei.“ Establishment also. Offensichtlich ist auch die allerbeste Inspiration kein Garant: Banksys Rebellengehabe hat ordentlich dazu beigetragen, dass die Graffitikunst vom Ausdruck der Armen als verwertbares Segment zum Markt hinübergefunden hat. Der Siebdruckprint „Festival“ (2006), auf dem Punks Schlange stehen, um ein überteuertes T-Shirt mit antikapitalistischem Slogan zu erstehen, ist Banksys unintendiertes Selbstbildnis. Und wo er sagt, Fortschritt sei nur da erreichbar, wo man den Kapitalismus beseitigt habe, und bis dahin müsse man eben shoppen, um sich zu trösten, da redet er von seinem Werk. Natürlich muss man durch den Museumsshop, natürlich gibt es dort die Nickis mit Banksy-Motiven.

Vorher noch darf man sich fragen, wie falsch man Andy Warhol nur verstehen kann, wenn man dessen Marilyn-Monroe-Portfolio zur Vorlage nimmt und wie Banksy Monroe durch Kate Moss tauscht. Da wird die Kunst, die sich spielerisch den Warencharakter aneignet, zu dem hässlichen Serienprodukt, das es eben nicht ist.

„Vor der Hacke ist es duster“

Lieber in die Sonderausstellung des Staatlichen Museum für Archäologie: „Silberglanz & Kumpeltod“ kann noch bis zum 29. Juni besucht werden. Hier muss man als Vollzahler 9 Euro berappen oder am Ausgang stehend jemand anhauen, ob man dessen Sticker haben kann, der einem an der Kasse als Zahlungsnachweis überreicht wird.

„Unsere gesamte Zivilisation fußt auf Bergbau“, heißt es eingangs der Ausstellung, die sich der erzgebirgischen Montanregion widmet, und schon zu Beginn wird „Fortschritt“ in Anführungszeichen gesetzt. Der im Bergbau positiven Wendung der „Ausbeute“ steht die Ausbeutung von Mensch und Natur gegenüber. Dazu gehört die Inszenierung des Wettiner Fürstenhauses „als erste Bergmänner ihres Staates“, die das Arschleder umschnallten, zur Zierde und als Schmuck mit fremden Federn jener, die für ihren Reichtum unter Tage schufteten. Dazu gehört auch die Zwangsarbeit sowjetischer Kriegsgefangener in den Stollen bei Altenberg.

„Vor der Hacke ist es duster“, heißt es an einer Stelle, die sich mit der ausgeprägten Religiosität unter den Kumpeln der Jahrhunderte auseinandersetzt. Aber nicht nur da ist es duster: Der Uranabbau durch die Wismut habe der Sowjetunion den „Griff nach der Weltmacht“ ermöglichen sollen. Weil dafür kurz nach Kriegsende ein beträchtlicher Teil des westerzgebirgischen Orts Johanngeorgenstadt abgerissen wurde, werden die „sozialistischen Machthaber“ angeprangert. Unerwähnt: Mit den fiesen Usurpatoren sind jene sowjetischen Antifaschistinnen und Antifaschisten gemeint, die noch kurz zuvor durch den Marsch bis Berlin verhinderten, dass die Nazis weiter Städte samt deren Einwohnerschaft zu Klump und Knochenmehl bombten.

„Silberglanz & Kumpeltod“ – Letzteres bezieht sich nicht nur auf die niedrige Lebenserwartung von Bergleuten, sondern auch auf den in der DDR fürs Montanindustrieproletariat akzisefrei kaufbaren Branntwein – ist eine hyperaktive Ausstellung. In ihrem Hauptteil findet sich nicht einer, sondern finden sich viele Fäden; zwischen Frühkapitalismus und DDR wird munter hin und her gesprungen. Abschließend schlägt die Ausstellung den Bogen zur Gegenwart: Die Debatte um das neue „Berggeschrey“, angestoßen durch das Begehr des deutschen Kapitals, im Erzgebirge Lithium abzubauen. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben dafür Kosten und vor allem Mühen gescheut und acht stereotype Statements fingiert, die ein Meinungscluster zu einer Reaktivierung der Montanindustrie ergeben sollen: Unter den acht künstlichen Intelligenzen ist die umweltbewegte Menschenrechtsaktivistin, die man gekonnt am Thema vorbeireden lässt, aber auch die „Abteilungsleiterin Rohstoffe im Bundeswirtschaftsministerium“. Die haut auf die Kacke: Corona habe gezeigt, dass Lieferketten anfällig sein können, und seltene Erden, die kämen oft aus China. „Wir sind gerade abhängig wie ein Junkie – von den Rohstoffen und von den Lieferanten.“ Um davon runterzukommen hilft nur Standortnationalismus: „In Sachsen liegt die Grundlage für die Zukunft Deutschlands und Europas, deshalb müssen wir Opfer bringen.“ Mehr Kumpeltod wagen!

Mit derlei Zukunft vor Augen geht es zurück mit der Bahn nach Leipzig. Natürlich wird per Durchsage auf eine Störung im Betriebsablauf hingewiesen.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)