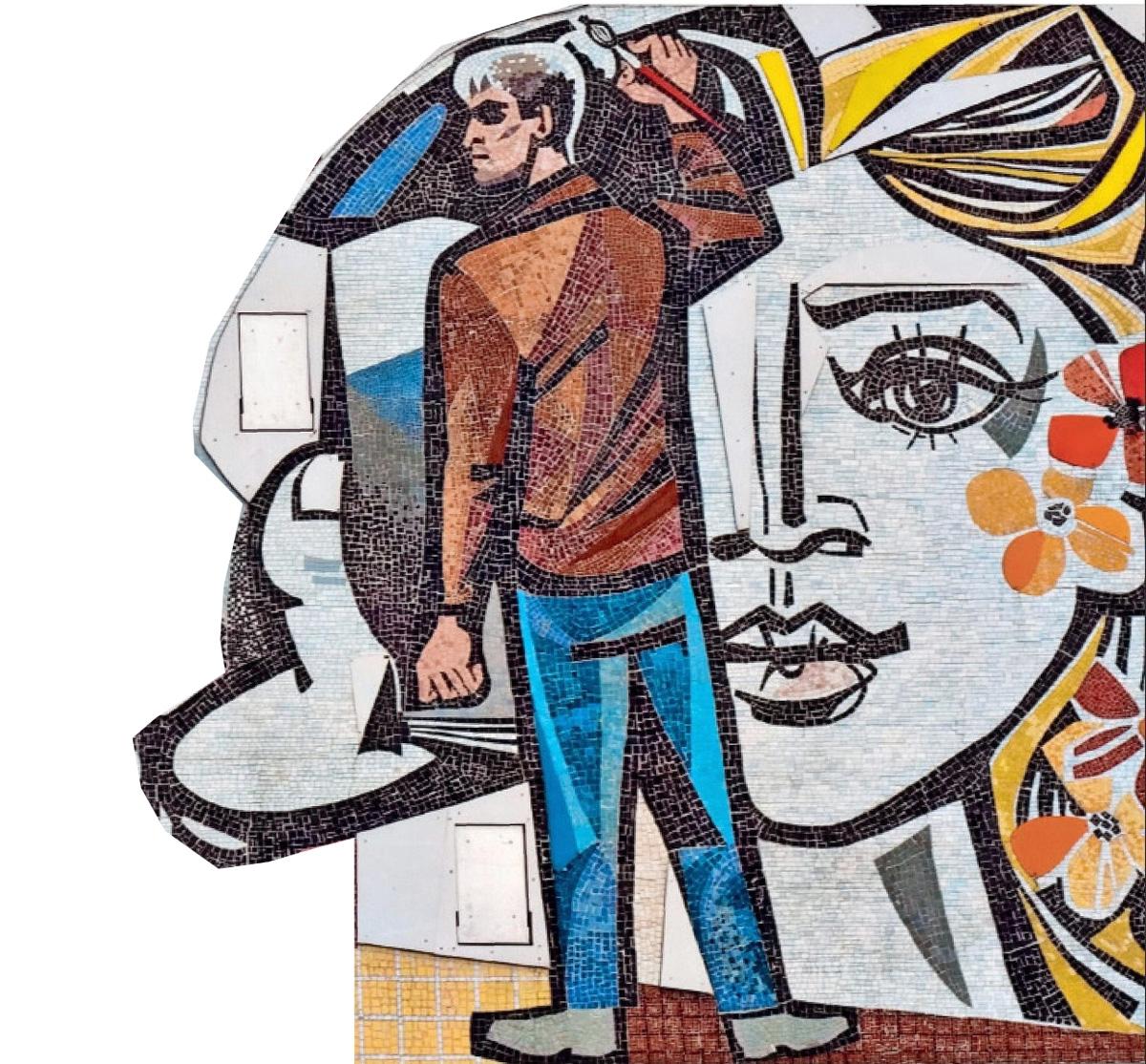

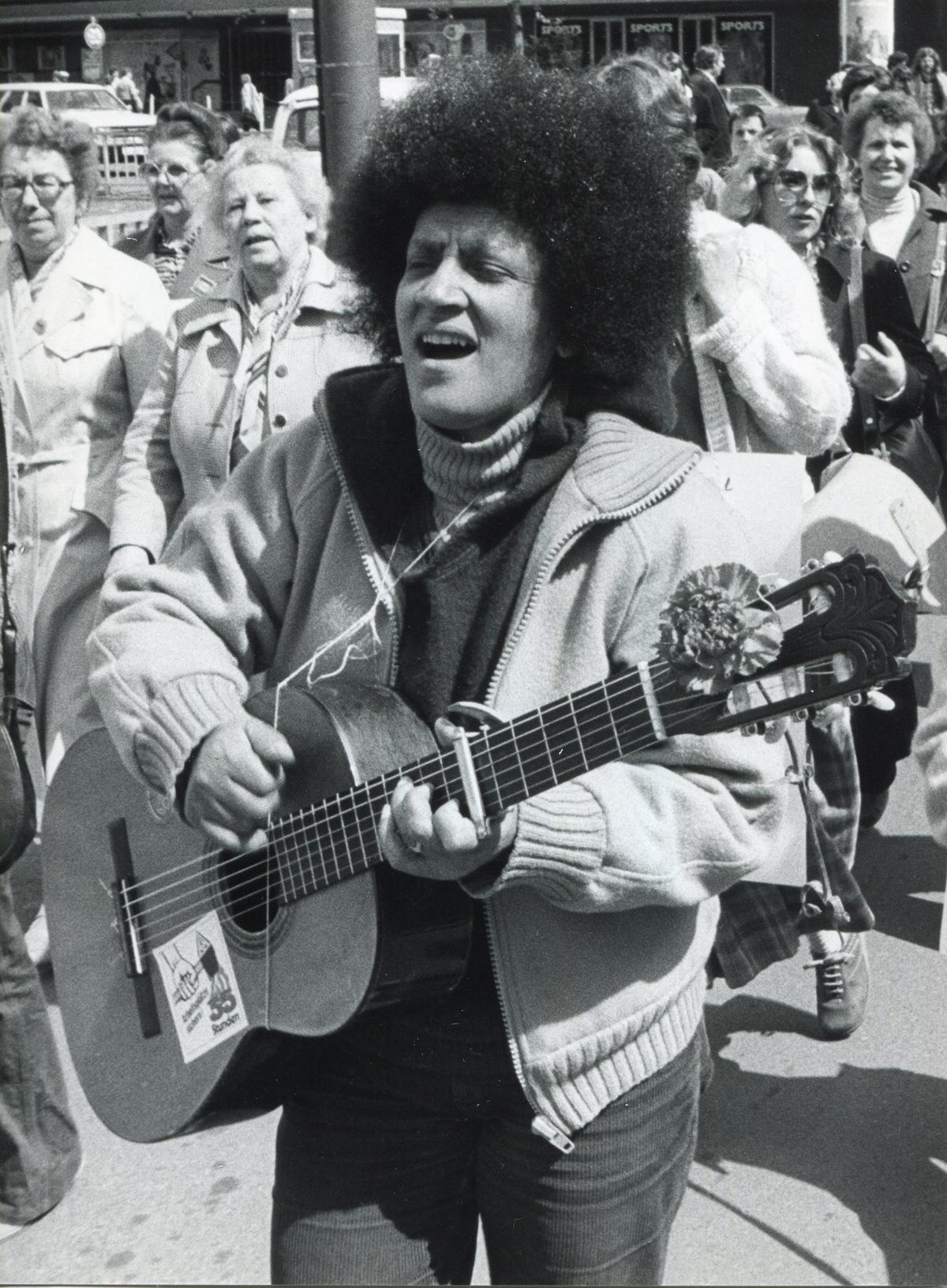

Natürlich konnte ihr das Tschingderassassa militärischer Auftritte allzeit gestohlen bleiben. Aber in bunte Märsche für das Gegenteil reihte sie sich gern ein. Das erste Foto, das ich von ihr sah, war aus den 60er Jahren. Fasia Jansen neben Dieter Süverkrüp. Die beiden sangen, wie ich später wusste, die Hymne der westdeutschen Ostermarschierer: „Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache geht …“ Ich halte dieses Lied als Hommage an die damals so machtvolle Friedensbewegung der alten Bundesrepublik bis heute in meinem Repertoire. Als ich es erst kürzlich wieder bei Veranstaltungen in Schwerin und Göttingen sang, hatte ich – ich tat nichts dazu – jenes Bild vor mir: Fasia unter Ihresgleichen voll leidenschaftlicher Vitalität auf dem Marsch für die gute Sache. Ich dachte an Begegnungen mit ihr und an so manches, was von ihr zu lernen ist. Dieser Tage würde sie 95 Jahre alt.

Prägungen für ein unbeirrtes Leben

Fasias Lebensgeschichte klingt wie der Plot eines tief berührenden Entwicklungsromans und ist doch in ihrer Außergewöhnlichkeit ein authentisches Menschenschicksal. Am 6. Juni 1929 in Hamburg zur Welt gekommen, war sie die uneheliche Tochter von Elli Jansen, einem Zimmermädchen, und dem afrikanischen Diplomaten Momolu Massaquoi. Der liberianische Politiker, der auch als König des Volkes der Vai in die Geschichte Westafrikas einging, wirkte seit 1922 als Generalkonsul seines Landes in der Hansestadt. Bereits 1930 kehrte er in seine Heimat zurück. Fasia wuchs in ärmlichen Verhältnissen im Arbeiterviertel Rothenburgsort auf. Im Alltag des faschistischen Deutschlands wurde das „nichtarische“ Mädchen wegen ihrer Hautfarbe und ihres sozialen Status‘ gedemütigt und ausgegrenzt. Die Hoffnung auf eine musikalische und tänzerische Karriere, eingegeben durch die 20er-Jahre-Erfolge einer Josephine Baker, zerschellte, als sie aus rassischen Gründen von der Tanzschule geworfen wurde. Später von den Nazis zur Arbeit in einer Suppenküche zwangsverpflichtet, die auch das KZ Neuengamme belieferte, kam Fasia Jansen mit den Leidenswegen der Häftlinge in Berührung. Diese Erinnerungen trug sie lebenslang in sich. Sie waren auch ein Agens für den künstlerischen Auftrag, den sie sich nach der Befreiung selbst erteilte: Nichts vergessen, die Ideale des Friedens und der Humanität mit Entschiedenheit in eine westdeutsche Nachkriegszeit tragen, in der der altbraune Sumpf in Ämtern und Gehirnen noch waberte, die Remilitarisierung marschierte und Antikommunismus einen demokratischen Neubeginn versperrte.

Kämpfe der Zeit in Kampfliedern

Zaghaft zunächst hatte sich Fasia wieder der Musik zugewandt, sang in einem Hamburger Chor. Später entstanden erste eigene Lieder. Umgezogen ins Ruhrgebiet, fand sie sich inmitten proletarischer Lebenserfahrungen wieder, die sie wach reflektierte. Und wo sich Kritik an den herrschenden Zuständen in politische und soziale Aktionen verwandelte, da erlebte man sie nahe bei den Aufbegehrenden. Deren Forderungen wurden bei ihr zu Liedzeilen. Um sich Gehör zu verschaffen, nutzte Fasia jedes geeignete Podium. Man traf sie bei Streiks vor den Werkstoren der Konzerne, zu den Ostermärschen auf der Straße, zu Liederfesten auf Burg Waldeck und bei anderen Festivals auf den großen Bühnen. Hauptsache dicht bei den Menschen mit ihren Hoffnungen auf ein besseres Leben in Frieden und sozialer Gerechtigkeit.

Um mich an Fasias Liedinhalte zu erinnern, habe ich die westdeutschen Polit-Song-„Bibeln“ jener Jahre wieder aufgeschlagen: „Lieder gegen den Tritt“, 1972 von Annemarie Stern im Oberhausener Asso Verlag herausgeben (dem Fasia sehr verbunden war); dazu das kürbiskern-Songbuch aus dem Jahre 1968, das Herausgeber Manfred Vosz dem großartigen Textemacher Gerd Semmer gewidmet hatte. Hier wie auch in dem beim Eulenspiegel-Verlag (DDR) 1968 erschienenen Band „Protestsongs“ lesen sich Fasia-Songs als prägnant argumentierende Wortmeldungen zum damaligen Zeitgeschehen. Agitatorisch laut, ohne Kreide auf den Stimmbändern.

Als 1966/67 zahlreiche Zechen im Ruhrgebiet zugesperrt wurden, schrieb Fasia die Melodie zu Zeilen von Therese Angeloff: „Die Zechen sind geschlossen / in unserem Revier. / Viel Tränen sind geflossen, / die Not steht vor der Tür. / Die den Profit genossen, / sind längst schon nicht mehr hier. / Die Zechen sind geschlossen. / Die Zeche zahlen wir.“ Und als man den Familien die werkseigenen Wohnungen kündigte, legte Fasia textlich eine Schippe drauf: „In der Zechensiedlung wohnen wir noch / wir zahlten die Miete bis heute. / Mein Mann bringt jetzt weniger Geld nach Haus, / und wenn wir nicht zahlen, dann fliegen wir raus. / Was sind das nur für Leute.“ Wie so oft sah Fasia die gesellschaftliche Misere aus der Perspektive der Frauen, für deren gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft sie sich allzeit leidenschaftlich einsetzte.

Als 1965 Pläne der Bundesregierung bekannt wurden, entlang der Grenze zur DDR einen Gürtel von Atomminen zu legen, begleitete Fasia den Bürgerprotest mit einem Text, den sie zusammen mit Gerd Semmer geschrieben hatte: „Feuer! Vorsicht, man legt Feuer. / Ein Atomminengürtel wird geplant. / Geht auf die Straße und schreit: Feuer! / Feuer, unsre Erde wird verbrannt.“ Einen Tag vor der Verabschiedung der Notstandsgesetze 1968 präsentierte sie vor Tausenden in Hamburg ihr sarkastisches „Endlich sind wir sicher, Leute!“

Unnötig daran zu erinnern, dass Fasia in ihrer antiimperialistischen Haltung eine überzeugte Internationalistin war. Während des Vietnamkrieges schrieb sie ihr Lied an einen amerikanischen Brieffreund: „Oh Jonny, wo du fliegst, da kommt die Trauer. / Ob brennendes Fleisch dein Herz nicht rührt?“ Und als der Staatsstreich der Obristen Griechenland 1967 in eine blutige Diktatur stürzte, hörte man sie in Deutschland auf Protestdemos: „In Athen, im April in der Nacht / haben sie in das Zuchthaus gebracht / meine Schwester, die Freiheit des Volks. / An dem Freitag um Mitternacht.“

Unbequemes Terrain der Widerständigkeit

Fasias Marsch führte, anders als die Schritte mancher systemkonform eingehegter Zeitgenossen, zeitlebens nicht durch die etablierten Institutionen. Er führte ins unbequeme Offene, dorthin, wo sich soziale Erkenntnis und Widerständigkeit bilden konnten, wo Empörung Luft zum Atmen hatte und Solidarität ein unverzichtbarer Kraftquell war. So marschierte sie auf ihren westdeutschen Wegen und so wirkte sie draußen. Gemeinsam mit der Friedensaktivistin Ellen Diederich initiierte sie auf der UN-Weltfrauenkonferenz von Nairobi ein Friedenszelt, um Frauen aus „verfeindeten“ Nationen eine Möglichkeit zum Dialog über Friedensfähigkeit und gesellschaftlich garantierte Gleichberechtigung zu bieten. Auch gingen beide Frauen mit einem bunten Friedensbus auf eine 20.000-Kilometer-Reise quer durch Europa. Ein in Oberhausen entstandenes und später nach Fasia Jansen benanntes „Internationales FrauenFriedensArchiv“ sammelte Zeugnisse feministischen Anti-Kriegs-Engagements aus aller Welt. Gegen Ende ihres Lebens gesellten sich zu den zerknüllten alten Strafbefehlen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt tatsächlich noch staatliche und kommunale Ehrungen. Als Fasia Jansen am 29. Dezember 1997 in Oberhausen starb, nahmen über tausend Menschen von ihr Abschied.

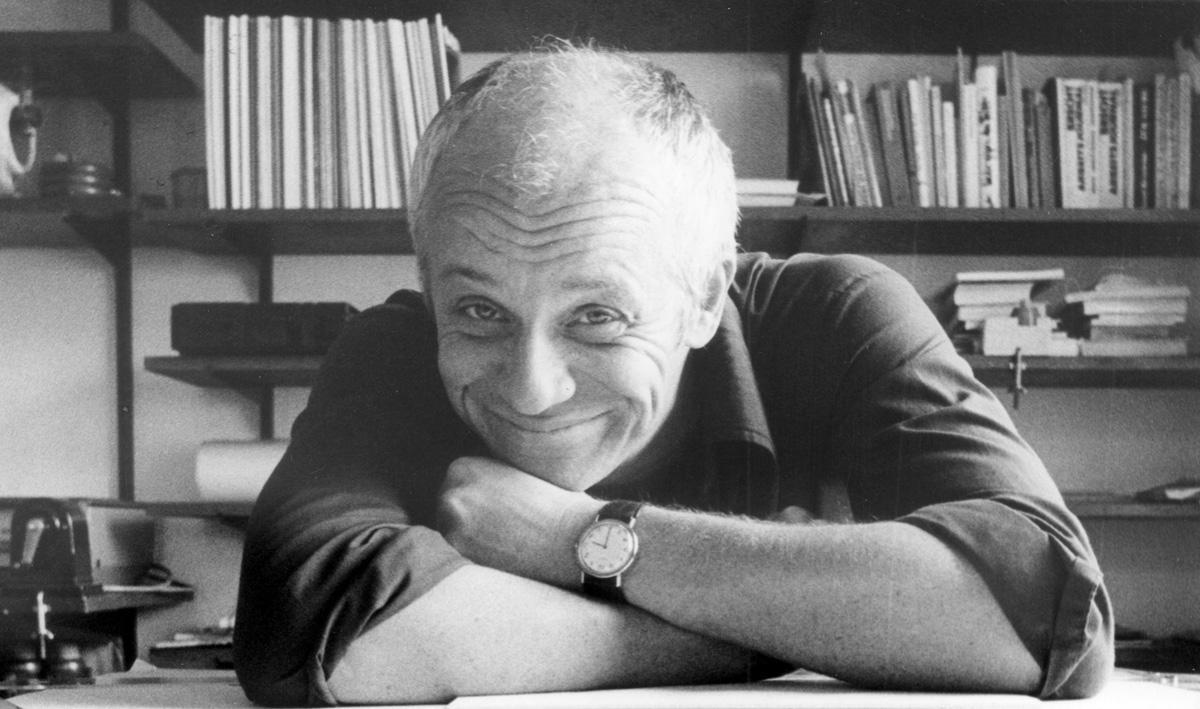

Die wichtigste Erinnerung an Fasia ist der klassenkämpferische Ton, den sie in die politische Kultur der alten Bundesrepublik eingebracht hat. Mit Franz Josef Degenhardt, Gerd Semmer, Dieter Süverkrüp, Hannes Wader und so vielen anderen hat sie auf ihre Art den Boden bereitet und ausgefüllt, der in die großen, heute sehnsuchtsvoll erinnerten Manifestationen des Krefelder Appells mündete. Ich erinnere mich auch gern an ihre Auftritte beim 7. Festival des politischen Liedes 1977 in Berlin, aus denen man sah, wie sehr die DDR für sie eine Hoffnung war. In der Singebewegung sahen wir sie als Genossin im gemeinsamen Kampf. Zu ihrer einfachen, geradlinigen Wesensart passte ihre schnörkellose, straßenaffin agitpropere Kunst. Die Lyrik manchmal hart wie ein zugeworfener Hammer? Gewiss doch! In Richtung Nase geworfene Hämmer sind gut, meinte der Dichter Heinz Kahlau. Ob du fängst oder nicht, es geht dich an!

Der Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim an der Ruhr zeigt am 14. und 15. Juni jeweils um 20 Uhr das Theaterstück FASIA – Das letzte Jahr von Elisabeth Gers. Weiter Infos unter ringlokschuppen.ruhr

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)