Volker Müller – UZ-Lesern bekannt (siehe Ausgabe vom 2. Dezember 2022) – ist ein ostdeutscher Autor, der nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Musiker und Kritiker wirkt. Mit seinen Veröffentlichungen – Dramen, Erzählungen, Romane, Essays, Gedichte – engagiert er sich für aktuelle politisch-gesellschaftliche Entwicklungen und begleitet sie kritisch, besonders die Russland-Politik: „Warum unsere hohen Repräsentanten / so auf den großen Nachbarn im Osten losgehen …“

Die Frage stammt aus dem jetzt erschienenen Gedichtband „Dabei ging nur ein leichter Regen nieder“, der viel von Müllers Heimat – dem „kargen, rauen Vogtland“ –, seiner Neigung zu Musik und Dichtung, seinen Vorbildern und Traditionen, aber auch von seinen Erwartungen an die Politik mitteilt. Russland ist in dem Band ein herausragendes Thema des ehemaligen Russischlehrers, von der vom faschistischen Deutschland geplanten Vernichtung der Sowjetunion – „Die Verteidiger von Brest“ im Juni 1941 – bis zu aktuellen Kriegen: „Jetzt sind wir dort, wo das Land schon einmal war“. Nur wird alles noch schrecklicher, wenn unsere Politik so weitermacht, denn „inzwischen geht’s in dem Streit / nicht nur um dich und mich. / Auch ganze Staaten und Völker, ist zu hören, / Sollten sich die Sache überlegen // Nichts bleibt wie‘s ist, / bis kein Stein mehr / auf dem andern bleibt“. Der Leser spürt Müllers Ängste vor dem schlimmstmöglichen Ende. Seine Dichtungen mischen sich in die alltäglichen Auseinandersetzungen ein.

Volker Müller, geboren 1952 in Plauen, wurde in den späten Achtzigern Wegbegleiter von Schriftstellern und Künstlern; er ist inzwischen der Chronist einer Epoche geworden, in der er – der ostdeutsche Schriftsteller – zur gesamtdeutschen Literatur einen eigenständigen Beitrag leistet. Seine Bücher sind Ausweis genug. Müllers Dichtung ist härter und unerbittlicher geworden. Nachdem er „Über Briefen von Theodor Fontane“ gesessen hatte, dichtete Müller unter Bezug auf die Reichsgründung 1871 als Parallelfall die Vereinigung Deutschlands 1990: „Es gab alles schon einmal // Das Land endlich geeint / und einer, der Schwarz sieht“.

Für Müller gipfelt das in Fragen, die er stellt. „Warum?“ wirkt beherrschend. Er stellt es auch dort, wo unsere herrschenden Politiker besonders allergisch reagieren: „Warum unsere hohen Repräsentanten so auf den großen Nachbarn im Osten losgehen, / kein gutes Haar mehr an ihm lassen / ich kann’s mit Sicherheit nicht sagen“. Allein das Wort „losgehen“ bringt mehr vernichtende militante Kraft ein als politische Beziehungen sie enthalten; darin steckt die Konzeption der NATO, für deren Verständnis viele menschlichen Gehirne nicht geeignet sind, ebenso wie die historisch gewachsene Sorge Russlands. Putin hat frühzeitig gewarnt, einstige Versprechen des Westens über die Ostgrenze der NATO zu brechen. Heute soll es das alles nicht gegeben haben. An den 9. Mai und die „Parade auf dem Roten Platz“ erinnert Müller und benennt die daraus abzuleitende Erkenntnis unmissverständlich: „… das Wichtigste ist doch, dass wir nie wieder / einen solchen Sieg feiern müssen“. Müller hofft, „dass es für eine Umkehr / noch nicht zu spät ist“. Die sprachlich-geistige Leistung Müllers besteht darin, an die Erwartungen von einst zu erinnern, sofern die Menschen sie hatten, und die immer weiter voranschreitenden Verluste von heute ins Wort gebracht zu haben, ins Wort zu bringen. Das hat für ihn Zukunft, für deren Möglichkeiten er Schriftsteller (G. Hauptmann, Fallada, KuBa, Brecht, Christa Wolf, Huchel, Heym, Tschechow, Tolstoi, Puschkin, Gogol u. a.) und Komponisten (Mozart, Tschaikowski, Schostakowitsch. Prokofjew u. a.) beschwört, auch russische, die inzwischen im ukrainischen Kunstverständnis wie vieles andere gestrichen worden sind.

Bereits im Inhaltsverzeichnis der Gedichtsammlung wird an Überschriften erkennbar, dass der Dichter Widersprüche thematisieren will und die Auseinandersetzung mit Enttäuschungen sucht, an deren Stelle er ursprünglich noch Hoffnungen zu erkennen meinte. Volker Müller hat 2020 in „Gutgemeinte Nadelstiche“ kaum noch Optimismus einzubringen vermocht. Im neuen Band ist der Optimismus gänzlich verloren gegangen. Am hinderlichsten für jegliche Zukunft sind Kriege. Wer fragt, wie denn Frieden werden kann, kommt nicht gut an in einem Lande, das, wie seine Politiker verkünden, wieder „kriegstüchtig“ werden soll.

Müllers Gedichtband lässt sich mit Büchern wie Dirk Oschmanns „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ (2023) vergleichen; er wird zum lyrisch-literarischen Pendant zu Oschmanns Buch. Müllers Lyrikband beschreibt Vergleichbares: Stefan Heym wurde bis 1989 im Westen als Dissident der DDR benutzt, doch als er 1994 als Abgeordneter der PDS Alterspräsident des Bundestages wurde und dort Lehren aus der deutschen Geschichte zog, war das „zu weit für die anwesenden Spitzen des Staates, / die nach vier Jahren Einheit / noch immer nicht genug hatten / vom Triumph“ (Stefan Heym 1994 vor dem Deutschen Bundestag).

Volker Müller eröffnet eines seiner Gedichte mit der Verszeile: „Was wird man sagen / über unsere Tage?“ Diese Frage Müllers folgt der historisch zurückliegenden Feststellung KuBas (Kurt Barthel, 1914 bis 1967): „Sagen wird man über unsere Tage“. Gemeint war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der die Menschen, die überlebt hatten, in Chaos und Untergang mit geringen Mitteln nach einem Anfang suchten: „Altes Eisen hatten sie und wenig Mut“. Bei KuBa wurde ein ungeschöntes Bild der Nachkriegszeit in treffenden Bildern geboten, in dem „ein böses Erbe“, das des Krieges, abgelöst wurde mit Arbeit, durch die „Zeit der Wettbewerbe“. Das brachte Entwicklung und Aufbau.

Volker Müller

Dabei ging nur ein leichter Regen nieder

Gedichte, Notate, Fragmentarisches

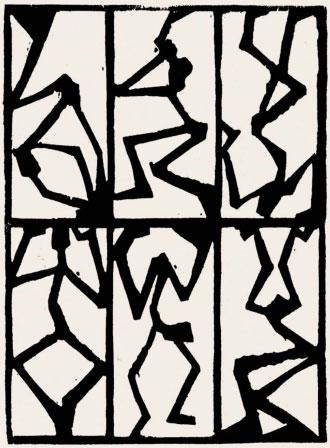

Mit Grafiken von Peter Zaumseil

Engelsdorfer Verlag, 174 Seiten, 12,80 Euro

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)