Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit.“ In den letzten Jahren wurde diese vermeintliche Erkenntnis so oft vorgetragen, dass daraus die Illusion entstehen konnte, in der Politik wären zwischenzeitlich auch Antworten gefunden worden. Der Blick auf die realen Verhältnisse ist hingegen wie ein Sprung in das tiefe Becken der Ernüchterung. Die derzeitige Krise erfasst das Wohnen besonders heftig und lässt neben viel Flickschusterei nur wenige positive Ansätze erkennen.

Denn zusätzlich zu den starken Mietsteigerungen der letzten Jahre schlägt nun die Energiepreiskrise beim Wohnen voll durch. Heizen, Warmwasser, Strom – die Rechnungen und Vorauszahlungen gehen durch die Decke. Wohnen wird somit zur doppelten Armutsfalle und absorbiert immer größere Teile der Lohneinkommen. Dabei sind längst nicht nur arme Bevölkerungsteile in benachteiligten Stadtteilen betroffen, die von der Politik ohnehin immer ignoriert werden. Betroffen ist die Breite der Bevölkerung – und eben auch die sogenannte urbane Mittelschicht und die Eigenheimbesitzer. Preiserhöhungen und – für Häuslebauer besonders relevant – Zinssteigerungen bergen die Gefahr der Überschuldung und zeichnen düstere Wolken über dem Traum von den eigenen vier Wänden.

Damit erklärt sich dann auch der seit Monaten rege Betrieb in den Ministerien der Bundesregierung und den Parlamenten. Ein Gesetzentwurf folgt dem nächsten, Verordnungen mit so bürokratendeutschen Abkürzungen wie EnSikuMaV und EnSimiMaV erblicken das Licht des Amtsblatts. Gas- und Strompreisbremse, Dezember-Soforthilfe – die Gaskommission hat einen bunten Blumenstrauß möglicher Maßnahmen erblühen lassen. Die Bundesregierung setzt davon diejenigen um, die der Wirtschaft genehm sind. Mit Wohngeld Plus wird die Zahl der Berechtigten dieser Form der staatlichen Mietensubvention auf mindestens das Dreifache erhöht. Derweil überlässt man die unterfinanzierten Kommunen dem folgenden Antragschaos.

Auch ansonsten produzieren die ministerialen Referate rund ums Wohnen fleißig um die Wette. Die CO2-Bepreisung wird künftig in einem Stufenmodell an Mieter und Vermieter verteilt und die in den Koalitionsvertrag aufgenommene Neue Wohngemeinnützigkeit soll in einem „Dialogprozess“ eröffnet werden. Nur das FDP-geführte Justizministerium lässt sich Zeit und verzögert unter anderem ein Kündigungsmoratorium für Mieter und weitere Mieterschutzverbesserungen.

Der ganze hektische Betrieb zeigt: Die Krise ist so heftig, dass es ohne staatliche Maßnahmen oder deren beruhigende Attrappen nicht geht. Notdürftig wird ein wenig Kitt zwischen die Risse der Gesellschaft – oder besser gesagt: die sich verschärfenden Klassenauseinandersetzungen – geschmiert. Gleichzeitig bleibt klar, wer die Krise bezahlen soll. Die Profite der Energiekonzerne werden genauso wenig infrage gestellt wie die der Wohnungswirtschaft. Die Politik liefert mit ihrem geschäftigen Treiben und neuen Bürokratiemonstern den Schleier, der den gesellschaftlichen Widerspruch verdecken soll.

Immobiliensektor im Umbruch

Die Ökonomie des Wohnens verändert das jedenfalls nicht. Sie ist aus ganz anderen Gründen in eine Phase des Umbruchs eingetreten, die sich heftig und schnell vollzieht. Ausgehend von den steigenden Inflationsraten vor allem ab der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wurden Anhebungen der Leitzinsen erwartet. Am 16. März 2022 setzte die FED, die Notenbank der USA, den Leitzins hoch. Dies markierte in gewisser Weise den vorläufigen Wendepunkt für einen rund zehn Jahre anhaltenden Immobilienboom. In den folgenden Monaten kam es zu weiteren Zinserhöhungen, die dann auch von den in dieser Frage etwas behäbigen Zentralbänkern Europas, namentlich der EZB, nachgeholt wurden. Die Kapitalmärkte hatten dies schon lange antizipiert: Baukredite verteuerten sich bereits Anfang 2022 stark und an den Börsen sackten die Kurse der großen Wohnungskonzerne überdurchschnittlich stark ab.

Das Zinsniveau ist für den Immobilienmarkt von primärer Bedeutung. Die Faustformel lautet: Je niedriger die Zinsen, desto höher die Preise – und umgekehrt. Die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken, mit der sie die Weltwirtschaftskrise von 2008 und der Folgejahre zu überdecken gedachten, machte Kredite billig und sorgte für Mengen an anlagesuchendem Kapital. Immobilienkäufe insbesondere in Deutschland erschienen da nicht nur als eine lohnende Anlagemöglichkeit mit einer guten Mischung aus akzeptabler Profitrate und Anlagesicherheit. Dank des billigen Geldes konnten die Käufer ihre Investments günstig finanzieren. Das wiederum ermöglichte es, höhere Kaufpreise zu bezahlen. Ein Boom entstand, bei dem es scheinbar nur wundersam steigende Werte zu verzeichnen gab.

Diese freudige Spekulation hat nun mindestens einen dicken Knacks erlitten. Wie weit der reicht und ob es hier Blasen gibt, die zum Platzen gebracht werden, darüber streitet die Fachwelt. Denn die Immobilienpreise zeigen Widerstand auf dem Weg nach unten und schwanken derzeit auf hohem Niveau. Während die Zinsen massiv auf die Preise drücken, halten die Wohnungsnot, die Begrenztheit an Boden beziehungsweise Grundstücken und die damit verbundenen Mietsteigerungsmöglichkeiten dagegen. Für die Mieter bieten sich hier keine Chancen. Hier „verhandelt“ der Kapitalmarkt vielmehr darüber, welcher Anteil der Miete zu den Banken und welcher zu den anderen Kapitaleignern – den Immobilieninvestoren – fließt.

Wohnungskonzerne Vonovia & Co.

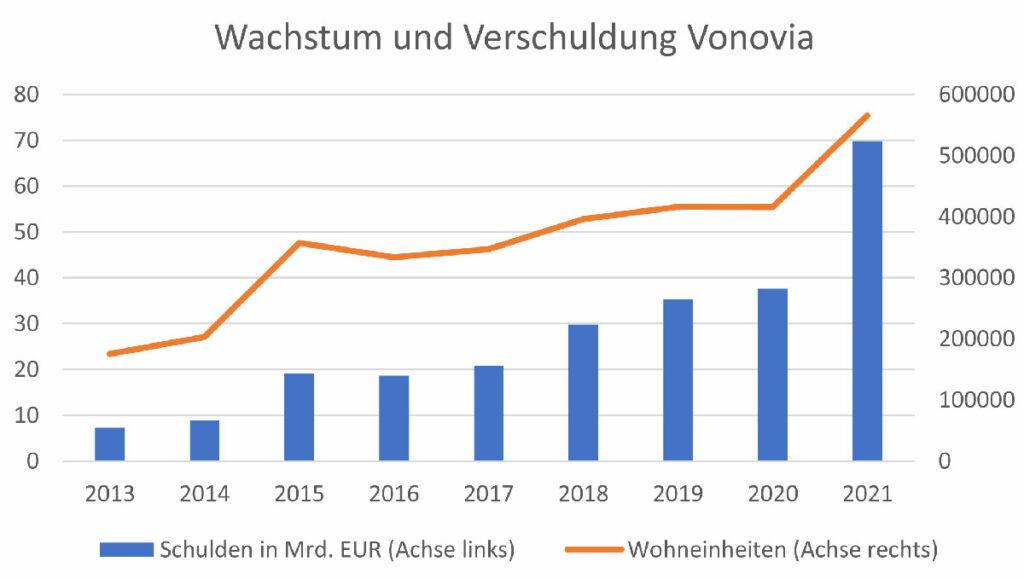

Zum Verständnis der Tragweite der aktuellen Veränderungen lohnt sich ein Blick auf die börsennotierten Wohnungskonzerne – jene Akkumulationen ehemals gemeinnütziger Wohnungsbestände, die zu privatisieren sich mehrere Generationen bürgerlicher Politiker berufen fühlten.

Noch im Herbst 2021 konnte man die Chefs von Vonovia & Co. durch die Talkshows stolzieren sehen – mit dem Habitus des großen Machers, der nicht nur Rekorddividenden erwirtschaften konnte, sondern auch gleichzeitig unverzichtbarer „Teil der Lösung“ wohnungspolitischer Fragen sein wollte. Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia, lud sich quasi selbst an den Runden Tisch der noch in den Koalitionsverhandlungen befindlichen neuen Bundesregierung ein. Mit Neubauprogrammen, energetischer Modernisierung und sozialen Augenwischereien wollte man sich zu den Guten zählen lassen.

Mit all dem war spätestens im Frühjahr 2022 Schluss. Als im Mai 2022 die Quartalsberichte erschienen, waren die Aktienkurse schon im freien Fall begriffen. Zum Herbst hin hatten sie sich halbiert. Seitdem fahren die Konzerne nur noch im Krisenmodus. Wie zuvor beschrieben, wirken auch hier Inflation und Zinserhöhungen äußerst negativ, da sie die in den Bilanzen aufgeführten Immobilienwerte infrage stellen. Vonovia & Co. ermitteln diese „Werte“ anhand eines Prognosemodells, das von Faktoren wie der künftigen Mietenentwicklung, aber vor allem auch vom Zinsniveau und der Inflationsrate abhängig ist. Prinzipiell heißt das: Steigen die Zinsen, sinken die Immobilienwerte in der Bilanz. Bei der Vonovia beliefen sich diese zuletzt auf rund 98 Milliarden Euro und damit mehr als 90 Prozent der gesamten Bilanzsumme. Die Aktienmärkte scheinen den Wertermittlungen nicht mehr zu trauen. In einem Standpunkte-Papier der Rosa-Luxemburg-Stiftung weisen die Autoren Knut Unger und Daniel Zimmermann auf die Differenz zwischen den durch den Konzern ausgewiesenen Nettovermögenswerten und dem Aktienkurs hin. Während der Aktienkurs den Bilanzwerten über Jahre gefolgt war, kam es nun offenkundig zu einer Entkopplung.

Während die fiktiven Vermögenswerte unter Beschuss stehen, bleiben jedoch die realen Verbindlichkeiten aus Krediten und Anleihen bestehen. Für Branchenprimus Vonovia besonders ungünstig fallen dabei die aufgetürmten Kredite – zuletzt durch die Übernahme der Deutsche Wohnen – ins Gewicht. Jedes Jahr muss der Konzern rund vier Milliarden Euro an Krediten und Anleihen ablösen. Einfach aus den Mieteinnahmen abbezahlen kann er das nicht – und neue Kredite aufzunehmen ist teuer. Kürzlich aufgenommene Anleihen kosten die Vonovia 4,75 bis 5 Prozent. Zum Vergleich dazu lagen die Zinskosten noch 2021 bei durchschnittlich 1,3 Prozent. Da kommen schnell zusätzliche Kosten in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe auf den Konzern zu.

Dementsprechend radikal war der Kurswechsel, der bereits im Mai vorgestellt wurde. Nach Jahren der Expansion, der Übernahmen und Fusionen heißt die Devise jetzt: raus damit! Rund 66.000 Wohnungen stehen zum Verkauf und für weitere 60.000 werden Co-Investoren gesucht. Gleichzeitig wird das Neubauprogramm zusammengestrichen und auch Investitionen in den Wohnungsbestand werden massiv heruntergefahren. Damit soll augenscheinlich die Liquidität für die Bedienung der Verbindlichkeiten gesichert werden. Dennoch lehnt sich Vonovia aus dem Fenster und verspricht den Aktionären eine Dividende auf Vorjahresniveau. Die LEG, zweitgrößter Wohnungskonzern mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, hat diese schon unter Vorbehalt gestellt und kündigte zudem eine dezente Abwertung der Immobilien an.

Chancen und Realismus

Manch einer sieht das als Chance. Können die Kommunen nicht die Wohnungen kaufen, die Vonovia abstoßen will? Richtig ist sicherlich, dass die Krise den spekulativen Charakter der Immobilienpreise verdeutlicht, die in den Bilanzen stehen. Das gibt argumentatives Futter, zum Beispiel in der Vergesellschaftungsdebatte in Berlin. Mit weitergehenden Hoffnungen sollte man sich jedoch zurückhalten. Die zu verkaufenden Wohnungen sollen aus Sicht der Konzerne mindestens die Buchwerte erzielen. Für die öffentliche Hand sind das Preise, die sie kaum zahlen kann und die sicherlich keine günstigen Mieten ermöglichen. Die dann infrage kommenden Käufer, beispielsweise Immobilienfonds, dürften für die Mieterinnen keine Verbesserungen bringen. Bisherige Erfahrungen mit solchen Verkaufsketten legen nahe, dass es nicht besser wird.

Die IG BAU brachte den Vorschlag in die Debatte ein, der Staat solle sich über den Aktienmarkt bei den Wohnungskonzernen einkaufen. Per Sperrminorität könne man so den Miethaien den Zahn ziehen. Angesichts niedriger Aktienkurse klingt das verlockend. Doch ohne sich in den Details der Realisierung eines solchen Vorhabens zu verlieren: Voraussetzung wäre ein Staat, der dies mit dem Ziel der gesellschaftlichen Kontrolle des Eigentums und einer entsprechenden Bewirtschaftung der Wohnungsbestände durchführt. In Ermangelung desselben werden Aktienkäufe wohl nur dann eine reale Option werden, wenn es Verluste zu sozialisieren und gecrashte Geschäftsmodelle zu stützen gilt.

Der Kampf um bezahlbares Wohnen verläuft unter den gegebenen Bedingungen eben nicht an der Linie Privatwirtschaft versus Staat, sondern gegen Kapitalinteressen und Staat. Die daraus folgenden Kämpfe um politische Maßnahmen sind entsprechend widerspruchsvoll. Aber sie sind wichtig und lohnenswert: Es geht um einen Kernaspekt unserer Lebensbedingungen, bei dem akute alltägliche Interessen nahe bei der Frage des Eigentums und der gesellschaftlichen Perspektive liegen.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)