Als Franz Kafka eines Spätabends bei einem Albtraum von einem Onlinehändler nachschaute, fand er sich auf einem Nicki zu einem platten Konterfei verwandelt. Jemand musste ihn verleumdet haben, denn obwohl er etwas Gutes getan hatte, wurde er verwurschtet.

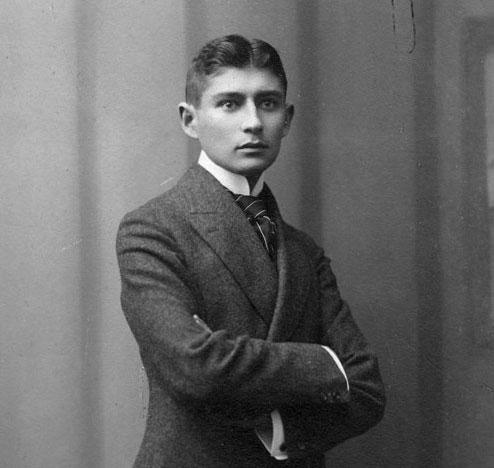

Franz Kafka, der am 3. Juni 1924 im Alter von genau 40 Jahren und elf Monaten starb, hat beides nicht mehr erlebt: Als Fan-Utensil gepresst und von Kolporteuren und Epigonen bis zur trügerischen Kenntlichkeit verzerrt zu werden. Letztere, die Nachahmer, sind manchmal Hersteller von eben solchem Kulturindustrieklumpatsch. Der japanische Autor Haruki Murakami eifert dem österreichisch-jüdischen Monument der Moderne aus Prag, das deutschsprachige Literatur anfertigte, fleißig nach. Für den Literaturwissenschaftler Moritz Baßler ist Murakami mit seinen Imitaten einer der Vertreter des „International Style“, wie er in seiner Streitschrift „Populärer Realismus“ darlegt; Exponent einer Literatur, die auf Übersetzungen und Verfilmungen hin angefertigt wird, eingängige Sprache und etablierte Plots aufweist, um möglichst breit rezipiert zu werden.

Ein anderer Vertreter des populären Realismus ist Daniel Kehlmann. Und es ist wohl das unerregendste Moment einer vor Langeweile strotzenden Gegenwart und ihrer Kunsterzeugung, dass eben jener das Drehbuch zur Serie „Kafka“ anfertigte. Schlafmittel gehen günstiger herzustellen.

Aber auch, wo Kafka des Aufruhrs wegen bemüht wird, tut man ihm und folglich der Menschheit weh. Antikommunist Uwe Tellkamp etwa meint, sich für seinen Kulturkampf von Kafka und Thomas Mann Rezepte abgucken zu können; liest man aber „Der Turm“ (2008) und „Der Schlaf in den Uhren“ (2022), wird schnell klar, dass die Zutaten des belesenen Kindskopfs Sandkastensand und Pfützenwasser sind.

Die Schindluder, die mit Kafka getrieben werden, sind Legion. Ihn aber tot sein zu lassen, wäre gleich falsch. Das Moralverbrechen Max Brods (1884 – 1968), sich über das Testament seines Freundes hinwegzusetzen und dessen Manuskripte nicht zu verfeuern, darf nicht umsonst gewesen sein. Für den in München lehrenden Germanisten Oliver Jahraus ist Kafkas Werk das „Musterbeispiel für moderne Literatur“, wie er im Bändchen aus der 100-Seiten-Reihe des Reclam-Verlags festhält. Neuneinhalb Milimeter, die sich zu den Regalkilometern der Kafkalogie summieren. Keineswegs aber, um dort nur Platz wegzunehmen.

Jahraus geht auch, aber nicht nur, auf in der Sekundärliteratur Unverzichtbares ein: die Tatsache, dass sich am Autor der 1915 erstveröffentlichten Novelle „Die Verwandlung“ die Hermeneutik abarbeitet, bis sie im Tollhaus die Decke hochkrabbelt. „Kafkas Texte provozieren die Lesenden, zu interpretieren, und verweigern ihnen gleichzeitig ein Sinnangebot“, so Jahraus. Wie Kafka das schafft? Durch eine Fantastik in Griffnähe: „Die Verwandlung mag ein Ereignis sein, das so phantastisch ist, dass es die Leser und Leserinnen nicht weiter bekümmern muss. Doch ist die Verwandlung eben nicht in dieser Weise phantastisch, sondern sie ist im Gegenteil sehr real. Sie zeigt (…) eine soziale Wirklichkeit an, die so weit von den Lesern und Leserinnen gar nicht entfernt sein muss.“

Sich wie Gregor Samsa zu einem „ungeheuren Ungeziefer“ transformiert zu fühlen kommt dem Erlebten von vielen auf weniger als neuneinhalb Millimeter so nahe, dass da von Realismus die Rede nur sein kann. Walter Benjamin (1892 – 1940) schrieb zu Kafkas Personal: „Vielleicht sind sie Nachkommen der Atlanten, die die Weltkugel in ihrem Nacken tragen? (…) Die Weltkugel aber ist es nicht, die sie tragen; nur dass schon das Alltäglichste ihr Gewicht hat.“

Gisela Elsner (1937 – 1992) betonte die Diesseitigkeit von Kafkas Literatur, die sich „dem Zugriff der Wirklichkeit nicht zu entreißen vermag“. Zu jener Realität gehören die „Amtlichen Schriften“ des seinerzeit angesehenen Juristen Kafka der „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen“. Die erschienen erstmals 1984 im Akademie-Verlag der DDR. In ihrem Essay „Gefahrensphären“ schließt die Schriftstellerin – den Schlüssel nun zur Hand – darauf, dass Samsas Verwandlung „einen ins Gleichnishafte erhobenen Arbeitsunfall“ darstelle. Der reisende Vertreter, „für die potenziellen Kunden der Firma nichts als eine Belästigung“, wird vom Leistungsdruck krank und zum „Inbegriff des Lästigen“. Keine steile These; in der Geste, mit der Elsner hier fertiggedeutet haben möchte, allerdings leicht angreifbar. Zumal sie Kafka auf Ebene des Textverständnisses plättet, indem sie davon ausgeht, dass der zu Samsa nach Hause geeilte Prokurist jenem zu Recht vorwirft, er akquiriere nicht hinreichend Kundschaft, während Samsa dementsprechend (und allzu einfach zu durchschauen) lügen würde, wenn er vergeblich – weil seiner menschlichen Stimme verlustig – Einwand erhebt.

Elsners Essay leistet Wichtiges, wenn sie die „Amtlichen Schriften“ mit der Kafkaschen Belletristik abgleicht: Die „Vergeblichkeit“ im Streben des jungen, in sozialdemokratischer Manier nach Gerechtigkeit für Lohnabhängige streitenden Juristen verabsolutiere, so Elsner, „der Dichter Kafka zu einer Vergeblichkeit allen menschlichen Strebens“. Weigert sich der junge Dichter noch, das zu wissen, was er als Versicherungsangestellter weiß, kippt das Verhältnis, je mehr Kafka in der nicht als solchen verstandenen Klassengesellschaft samt ihrem ersten Weltkrieg resigniert und sich als „ziemlich kompromisslerischer und opportunistischer Beamter“ entpuppt. Elsners Tritt gegen die Statue des „Propheten und Hellsehers“, als den die Rezeption Kafka „bagatellisierend krönte“.

Religion entsteht als nie früh genug wieder abzubauende Platzhalterin, wo es an Wissen mangelt. Für Theodor W. Adorno (1903 – 1969), dem der Autonomieaspekt der Kunst so maßgeblich war, dass er der Autonomie begrifflich selbst in die Hacken trat, hielt zu Kafka fest, dass „(d)er Begriff des Kunstwerks“ für dessen Schaffen „so wenig mehr angemessen (sei), wie der des Religiösen es je war“. Kunst habe in einer „verwalteten Welt“ ihre „adäquate Gestalt“ in „der Kommunikation des Unkommunizierbaren,“ die damit „die Durchbrechung des verdinglichten Bewusstseins“ herbeiführe.

War die westliche Literatur bis über das Ende des 19. Jahrhunderts hinaus davon geprägt, dass das bürgerliche Subjekt mit seiner Vereinzelung hadert, kämpft es dagegen bei Kafka im jungen Monopolkapitalismus kaum mehr. Der von Jahraus nicht zu Unrecht als bei Kafka zentral hervorgehobene „Kampf um Anerkennung“ ist vom Begriff her bereits der Rückzug im Kampf ums Ganze und das aussichtsarme Begeben auf das Terrain jener Macht, von der man Akzeptanz einklagt.

Gregor Samsa ergibt sich seinem Schicksal als Schädling so wie Josef K. im Roman „Der Prozess“ als Todeskandidat. Das Los, als verdinglichter Mensch bar jeder Chance in einer durchverwalteten Welt gegen abstrakte Hindernisse zu prallen, findet bei Adorno Anklang, bei Elsner Widerspruch. „Die Darstellung einer völligen Undurchschaubarkeit der irdischen Gesetzgebung“, schreibt die Kommunistin, „ist äußerst unrealistisch“.

Unrealistisch ist die Realität nur selbst mitunter. „So steht es auch mit der Gerichtsbarkeit, deren Verfahren sich gegen K. richtet“, wie Benjamin über den „Prozess“ sagt. „Es führt weit hinter die Zeit der Zwölf-Tafel-Gesetzgebung in eine Vorwelt zurück, über die einer der ersten Siege geschriebenes Recht war. Hier steht zwar das geschriebene Recht in Gesetzbüchern, jedoch geheim, und auf sie gestützt, übt die Vorwelt ihre Herrschaft nur schrankenloser.“ Mit Ausbeutung und Unterdrückung gehen Ungleichzeitigkeit und Informationsbesitzverhältnisse einher. Unwissenheit schützt vor Strafe genauso nicht, wie es zum Recht verhülfe.

Auch Jahraus betont die Wissenslücke zwischen jenen unter Kafkas Figuren, die das (soziale oder religiöse) Gesetz kennen, und seinen wissensarmen Helden. Ein bei Kafka uneinholbares Defizit, das die Misere der Verdinglichung vermittelt. Wer die Verhältnisse, in denen man steckt, nicht versteht und Gesetzmäßigkeiten nicht lernt zu durchdringen, der nimmt auch hin, „zu einem ungeheuren Ungeziefer“ verwandelt zu werden. Der nimmt auch das, was Uwe Tellkamp anrührt, und beginnt zu schlürfen. Wer vor solcher Unmündigkeit eindringlich gewarnt hat, war kein Geringerer als Franz Kafka.

Zum Weiterlesen:

Oliver Jahraus

Frank Kafka. 100 Seiten

Reclam, 100 Seiten, 12 Euro

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)