Es sind die 1990er. Perihans Lieblingszitat von Max Horkheimer ist aus einem Gespräch mit Adorno: „Freiheit bedeutet, dass man nichts arbeiten muss.“ Ihr vom Schuften ausgelaugter Vater Hüseyin hat es gerade geschafft, von der Lohnarbeit befreit zu sein, da erleidet der frisch gebackene Rentner einen Herzinfarkt und geht auf die knirschenden Knie. Er stirbt in der Eigentumswohnung, die er für seine Familie in Istanbul einrichten wollte. Seine Frau und die vier Kinder reisen aus Deutschland an, um ihn zu beerdigen.

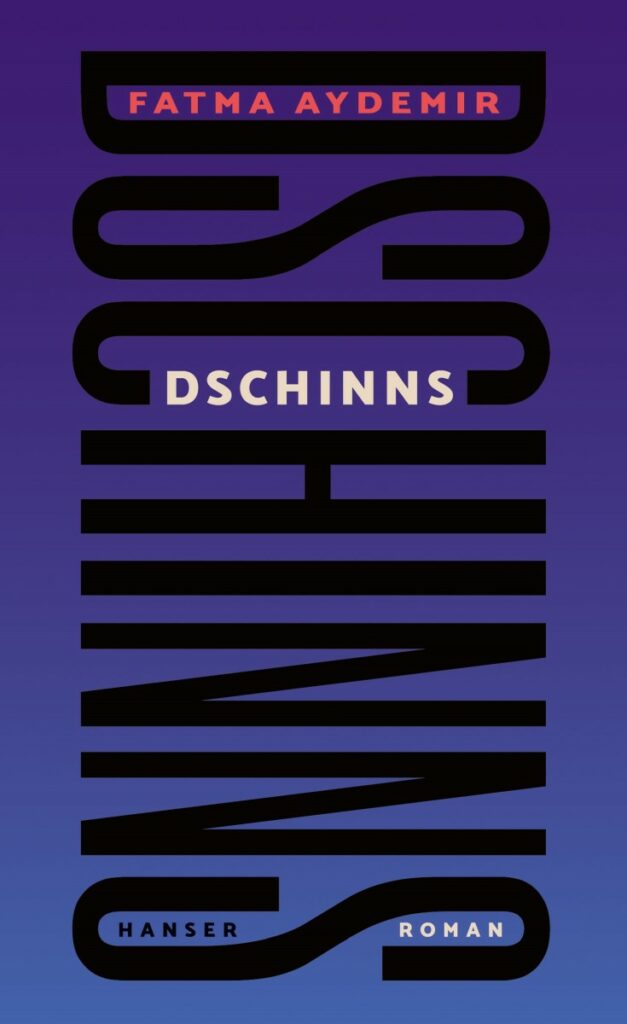

Gerahmt von den Perspektiven des Vaters und der Mutter Emine, die beide vom Dschinn geduzt werden, erzählt Fatma Aydemir in ihrem zweiten Roman nacheinander aus den Leben der Mitglieder einer türkisch-kurdischen Migrantenfamilie. „Ich gehe beim Schreiben nicht nach Themen vor, sondern nach Figuren“, sagte Aydemir dem „Migazin“ (24. 3.) und verweist damit auf die daraus entsprungene Stärke des Romans, durch das Episodische die entfremdeten Nahverwandten voneinander zu isolieren.

Die haben sich einiges vorzuwerfen und schieben Unartikuliertes vor sich her. Der Generationenkonflikt ist dabei das eine. „Außerdem handelt es sich in meinem Roman um eine kurdische Familie, die bereits in der Türkei eine Assimilation durchgemacht hat. Das heißt, die Eltern haben eine andere Muttersprache als ihre Kinder, aber sie thematisieren das nicht. Über die kurdische Herkunft wird innerhalb der Familie nicht gesprochen. Natürlich macht das etwas mit der Kommunikation unter den Familienmitgliedern“, so die „Taz“-Kolumnistin.

Zu sagen ist dabei viel: Über Hakans Rassismuserfahrungen, der für eine Rap-Zeile, die er mit einem Freund an den Bahnhof sprayt, von der Bundespolizei auf eine Art behandelt wird, wie man sie von Berichten aus den Lagern in Guantánamo Bay her kennt. Über Ümits ekligen Fußballtrainer, der ihn dazu zwingt, einen als Psychologen verpackten christlich-fundamentalistischen „Schwulenheiler“ aufzusuchen. Über Sevdas Gemengelage aus verweigerter Bildung, verweigerter Unterstützung in der Sorgearbeit durch den Mann und verweigerter Sicherheit vor Brandanschlägen.

Aus dem Fesselknoten aus Ausbeutung und Unterdrückung migrantischer Arbeiterkinder ragt am weitesten Perihan heraus, die melancholische Feminietzscheanerin. „Es war nicht Kurt Cobain, oder?“, fragt Ümit sie in der Istanbuler Wohnung und meint den Erstauslöser für Perihans Traurigkeit. „Na, du hast doch früher immer Nirvana gehört. Und seit er tot ist, bist du irgendwie anders. Traurig.“ So traurig Perihan sein mag, so sehr muss sie über die Vermutung ihres kleinen Bruders loslachen. Ümit und Perihan sind einer Wahrsagerin in die Arme gelaufen. Die hatte Perihans Trauerfälle aufgelistet. Ümit hatte nachgezählt. Da waren mehr Tote als nur beider Vater. So verknackst aber auch Perihan ist, ist sie die Figur, die zumindest in der Theorie in die Offensive geht. Als überreflektierte Erstsemestlerin, die Judith Butler gelesen hat, stellt sie die Mutter zur Rede und fragt nach dem ausbleibenden linguistischen Kurswechsel: „Es macht keinen Sinn, dass das Einzige, was an mir bezeichnet wird, mein Frausein ist, wenn es heißt: Sie geht zur Uni.“ Das Türkische operiert dagegen anders: „Hakan geht zum Kahve. Wie sagst du das? O geht zum Kahve!“ Emines Antwort auf Perihans Sprechaktstatement ist lebensrealpolitisch: „Nur weil wir im Türkischen O sagen und es kein er und sie gibt, heißt das doch nicht, dass es den Frauen bei uns besser geht.“

O, das ist in „Dschinns“ das verlorene fünfte Kind, das durch seine Abwesenheit und seinen Spuk die größte Schwere in die Leben bringt, die Aydemir in primär verplaudertem Glossenton aneinanderreiht und ineinanderwebt. In der Not eingezogene Stützen im Plot wie Wahrsagerinnen, Autounfälle und eiligst noch gegen Ende hineingestreute Referenzen zur Shoah hemmen das vom sich gegenseitig heimsuchenden Personal betriebenen Romantriebwerk.

Von schlechter Arbeit ist „Dschinns“ nicht frei. Ob das Freiheit ist, was Horkheimer meint, wissen nur die Geister.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)