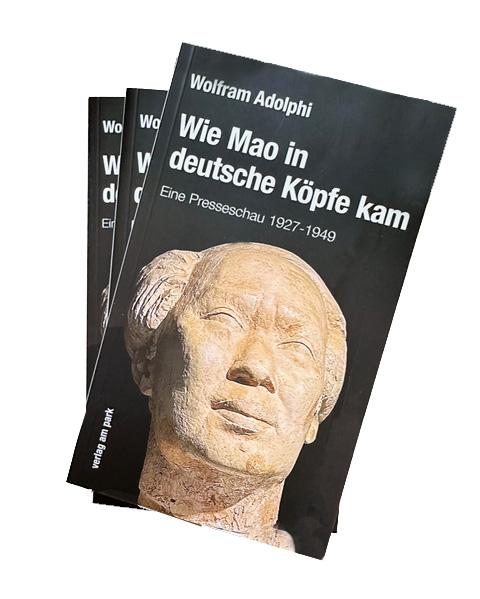

Kannte man Mao Zedong in Europa, bevor dieser am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausrief? Auf welche Weise kam sein Name nach Europa, wer brachte Kunde von ihm aus dem Reich der Mitte ins Deutsche Reich? Solche Fragen stellte sich der studierte und habilitierte Potsdamer Außenpolitiker Wolfram Adolphi, Jahrgang 1951. Er stöberte in Archiven, blätterte in alten Zeitungen – und er tat dies systematisch und mit Akribie. Sein Verlag, die edition ost, schlug ihm vor, aus seinen Entdeckungen ein Buch zu machen – wohl wissend, dass damit kaum ein Platz in den Bestsellerlisten zu erobern ist. So etwas ist keine Lektüre für ein Massenpublikum. Warum sollten sich viele Menschen dafür interessieren, was Journalisten vor 100 Jahren über Mao berichteten und wie sie dies taten? Aber – und das wird wohl die Überlegung gewesen sein – einige Leser interessiert es wohl doch, zumal man daraus mindestens zwei Schlüsse ziehen kann: Wie und wann etwa bestimmte Narrative begründet wurden (Massenmörder Mao, kommunistischer Blutsauger, Stalins Bruder im Geiste …) und warum diese in der Gegenwart von den bürgerlichen Medien absichtsvoll bedient, das heißt instrumentalisiert werden. Natürlich: Mit einem Verbrecher als Feindbild lässt sich leicht in die Schlacht ziehen gegen einen Staat, den dieser begründete.

Auf dem Buchtitel ist die Büste von Mao zu sehen, die der deutsche Bildhauer Gustav Seitz schuf. Sie entstand vor seiner sechswöchigen China-Reise für den chinesischen Pavillon auf der Frühjahrsmesse in Leipzig 1951. Man konnte die Plastik vor geraumer Zeit in einer Ausstellung in Trebnitz am Rande des Oderbruchs sehen, wo die Gustav-Seitz-Stiftung seit 2017 ihren Sitz hat. Seitz war nie hier, aber für die Stiftung war die Miete günstiger als in Hamburg. Nun konnte man den Kopf der chinesischen Unperson nicht einfach so präsentieren, zumal Seitz den von ihm Porträtierten als Lichtgestalt sah, welcher die Chinesen von kolonialer Sklaverei befreit hatte. Damals, als er im September 1951 mit einer Delegation der Akademie der Künste der DDR das im Aufbruch befindliche Land bereiste, konnten 80 Prozent der Chinesen weder lesen noch schreiben, der Hunger war allgegenwärtig wie auch der unbändige Wille, das schwere Joch der Vergangenheit abzuwerfen und die Gesellschaft umzukrempeln.

Um die Lichtgestalt ideologisch ins rechte Licht zu rücken, war der Mao-Büste in Trebnitz eine Erklärung hinzugefügt worden – feige als Frage formuliert, um nicht den Eindruck der Indoktrination aufkommen zu lassen: „Wie wäre Seitz später mit seiner Mao-Zedong-Plastik umgegangen, hätte er vom Schicksal seiner chinesischen Reisebekanntschaften wie Ding Ling und Ai Qing und von Millionen Opfern vor allem des mit diktatorischer Hast erzwungenen ‚Großen Sprungs nach vorn‘ ab 1958, der 1966 ausgerufenen ‚Großen Proletarischen Kulturrevolution‘ und der vielen anderen Kampagnen erfahren?“

Na wie wohl? Die Büste gäbe es nicht mehr, suggerierte der Text, und erklärte damit zugleich den 1969 in Hamburg verstorbenen Bildhauer zum umnachteten Idioten oder Ignoranten. (Übrigens, falls man mit den Namen der beiden Reisebekanntschaften nichts anfangen kann: Ai Qing war der Vater des bis vor einiger Zeit im Westen als Dissident gefeierten Ai Weiwei, welcher 1958 in Chinas Nordwesten verbannt worden war. Wie übrigens auch die Familien des heutigen Staats- und Parteichefs Xi Jinping und des Reformers Deng Xiaoping.)

Adolphi fand in den frühen Nachrichten in der christlich-abendländischen Presse über China und Mao eine bis in die Gegenwart begründete Kontinuität. So entdeckte er in der „Sächsischen Volkszeitung“ vom 8. Juli 1931 „ein von Revolutionsangst getragenes Bild des ‚Kommunismus in China‘“. Durch jenen Text über den „labyrinthisch irren Lauf des chinesischen Bürgerkrieges“ geisterte auch Maos Name. Er und seinesgleichen nutzten „das Elend der chinesischen Volksmassen in Dorf und Stadt zu ihren politischen Zwecken“ aus, hieß es warnend. Die Frage nach den Ursachen des Elends wurde zwar nicht gestellt, wohl aber behauptet, dass viele Menschen erschlagen oder gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen. „Wo die ‚Roten‘ die Macht ergreifen, setzten sie einen ‚Ausschuss für Ausrottung der Reaktionäre‘ ein, dessen Aufgabe darin bestehe, Landeigentümer, Kaufleute, Regierungsbeamte und so weiter zu bestrafen oder zu vernichten.“ Das Privateigentum von Gutsbesitzern, Kaufleuten et cetera werde beschlagnahmt und „die Arbeiter werden veranlasst, Erhöhung der Löhne, Verringerung der Arbeitszeit und so weiter zu verlangen“. Hört, hört!

Die Nazipresse setzte, wofür Adolphi ebenfalls Belege liefert, die antikommunistische China-Sicht fort – „ein Gebräu aus Falschmeldungen, Teilwahrheiten und Offenbarung der faschistischen Herrschafts- und Vernichtungspläne“. In der Ausgabe des „Hauptorgans der NSDAP Gau Baden-Baden“ vom 23. Dezember 1936 beispielsweise warnte man vor dem „roten Schatten Moskaus“ (der natürlich Ursprung allen Übels in der Welt war und ist), welcher sich „wieder einmal über dem Horizont Chinas erhoben“ habe. „Drahtzieher aller Aufstände und Revolutionen in China, die im Interesse Moskaus liegen“, sei der „berüchtigte rote General Mao Zedong “, „Chef der chinesischen Kommunisten“, „Vertrauter, fast Freund Stalins“, „des Russischen mächtig“, „mit der Komintern in ständiger Verbindung“ stehend und „in Moskau an der von Radek gegründeten kommunistischen Propagandauniversität ausgebildeter“ Terrorist. Alles Unsinn – Moskau besuchte Mao erstmals 1949, und er sprach weder Russisch noch war er Stalins Freund.

Adolphi zeigt sich in seinen Analysen als exzellenter Kenner der Materie: Er weiß um die historischen Zusammenhänge. Und die Leser sehen wieder einmal am konkreten Beispiel, wie Feindbilder erzeugt und warum sie am Leben gehalten werden.

Wolfram Adolphi

Wie Mao in deutsche Köpfe kam

Eine Presseschau 1927–1949

Verlag am Park in der edition ost, Berlin 2025, 170 Seiten, 18,00 Euro

Erhältlich unter uzshop.de

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)