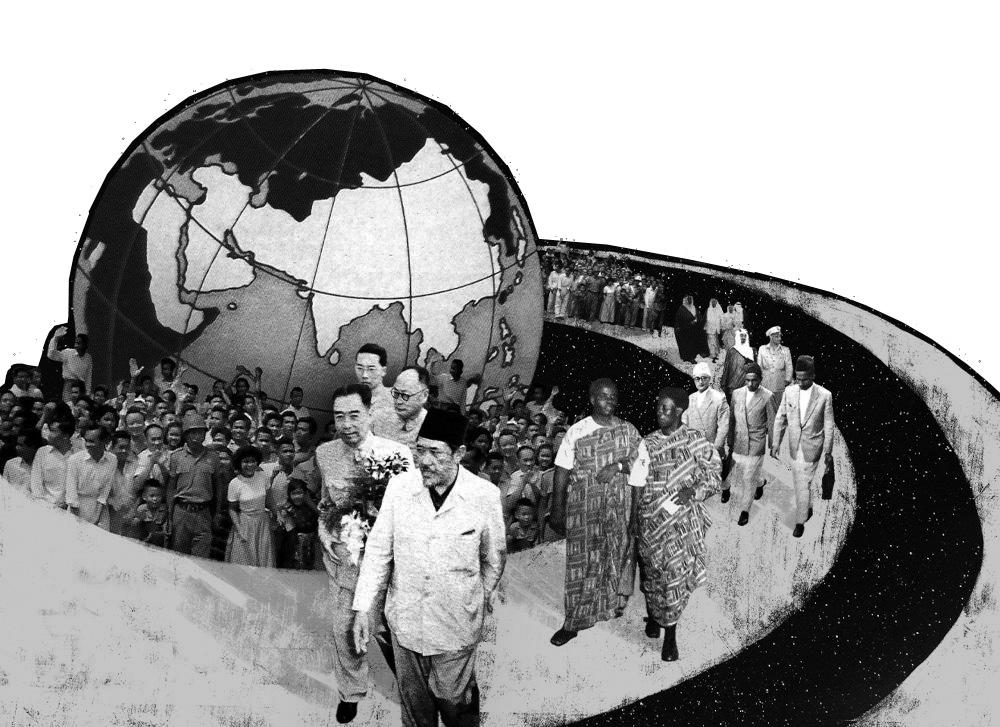

„Das Wort haben die Stummen der Welt!“ Mit diesen Worten eröffnete Indonesiens Staatspräsident Achmed Sukarno die Afro-Asiatische Konferenz am 18. April 1955 in Bandung, der drittgrößten Stadt des Landes. Über 300 Delegierte aus 29 ehemaligen Kolonien und Halbkolonien waren nach Indonesien angereist, um mehr als die Hälfte der damaligen Weltbevölkerung zu vertreten. Unter den politischen Führern gab es Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich des Wesens des Kolonialismus und die Konferenz war zuweilen von hitzigen Debatten geprägt. Doch als sie am 24. April zu Ende ging, hatten sich diejenigen durchgesetzt, die sich für eine Einigung auf antikolonialer und antimilitaristischer Basis eingesetzt hatten: In der 10-Punkte-Erklärung von Bandung wurden die Grundsätze der „friedlichen Koexistenz“ und der „Nichtpaktgebundenheit” festgeschrieben. Es war ein entscheidender Moment des Jahrhunderts.

Die Nichtpaktgebundenheit, die sich in den Jahren nach der Bandung-Konferenz zu der festen „Bewegung der Blockfreien Staaten“ entwickelte, kann nur im historischen Kontext der damaligen Weltsituation verstanden werden. Die imperialistischen Staaten waren bestrebt, ihre ehemaligen Kolonien durch militärische Paktbindungen in den „kalten Krieg“ gegen den Sozialismus und die Sache der nationalen Befreiung einzubinden. Die Middle East Treaty Organization (METO) wurde beispielsweise konzipiert, um ein NATO-Pendant an der südwestlichen Grenze der Sowjetunion zu errichten. Die Ablehnung jeder Blockbindung damals richtete sich von daher in erster Linie gegen diese imperialistische Politik. Staatsmänner wie der indische Premierminister Jawaharlal Nehru sprachen von einer „positiven Neutralität“, um sich vom Schweizer Modell der passiven Neutralität abzugrenzen. Der „Geist von Bandung“ bestand im aktiven Widerstand gegen imperialistische Machenschaften in den ehemaligen und bestehenden Kolonien.

Die Vorgeschichte

Der Konferenz ging eine lange Vorgeschichte voraus. Die Völker Afrikas und Asiens waren in der Tat nie stumm gewesen und hatten ihren antikolonialen Kampf bereits seit Jahrzehnten geführt. Die imperialistischen Mächte hatten mit allen Mitteln versucht, sie zum Schweigen zu bringen, aber die Bewegung der nationalen Befreiung war nicht mehr aufzuhalten. Die Oktoberrevolution hatte die Weltsituation grundlegend verändert und strahlte nach 1917 auf alle unterdrückten Völker aus. Im Gegensatz zur Zweiten Internationale verstand die neu formierte Kommunistische Internationale (Komintern) die große Bedeutung der Kolonialfrage und des Selbstbestimmungsrechts aller Nationen. Der Kampf der Kolonialvölker für ihre nationale Befreiung wurde in der Komintern als integraler Bestandteil des revolutionären Weltprozesses verstanden.

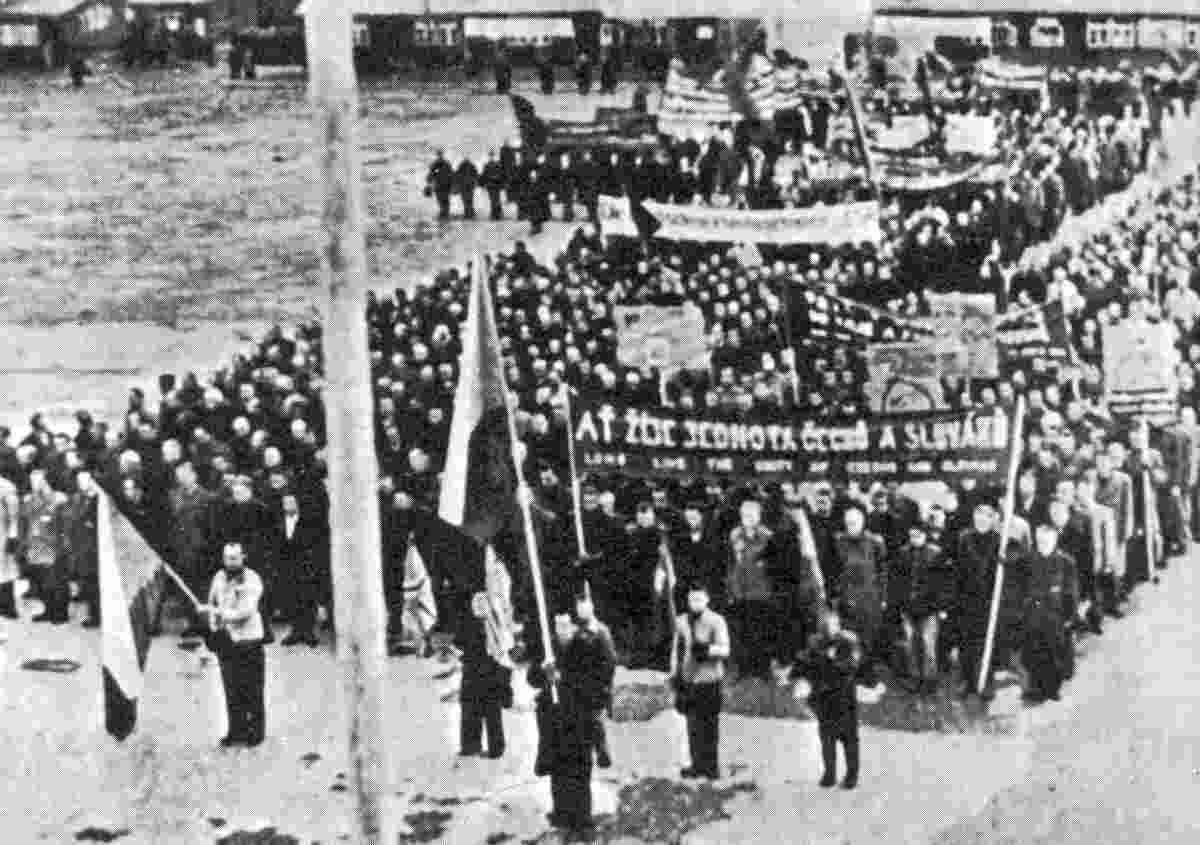

Mit der Konsolidierung der Sowjetunion als erster sozialistischer Staat gewannen die nationalen Befreiungsbewegungen einen Verbündeten auf der Weltbühne. Unter Federführung der Komintern und auf Initiative von Willi Münzenberg wurde auf der Brüsseler Konferenz 1927 die „Liga gegen Kolonialgreuel und Unterdrückung“ gegründet. Wie Sukarno später erzählte, bildete die Liga den Auftakt zur weltweiten antikolonialen Massenbewegung, die dann später zu Bandung führte. Die Brüsseler Konferenz brachte die Befreiungsbewegungen aus Afrika und Asien zum ersten Mal mit Vertretern der Arbeiterbewegungen im Westen und der Sowjetunion zusammen. Wie in Bandung setzte sich die Teilnehmerschaft notwendigerweise aus den verschiedensten Klassen zusammen – Kommunisten standen neben bürgerlichen Nationalisten und kleinbürgerlichen Intellektuellen. Sie waren durch den Antikolonialismus geeint.

Mit der Niederlage des deutschen und japanischen Faschismus im Jahr 1945 breitete sich das sozialistische Lager über die Grenzen der Sowjetunion hinaus aus und die Befreiungsbewegungen wurden gestärkt. Tausende von Kolonialsoldaten kehrten nach Hause zurück und griffen zu den Waffen gegen die Besatzer, denen sie gerade geholfen hatten, sich vom Faschismus zu befreien. Ahmed Ben Bella, der Führer der algerischen Nationalen Befreiungsfront und später ein zentraler Akteur in der Bewegung der Blockfreien Staaten, war einer von ihnen. Nach und nach wurde die direkte Kolonialherrschaft in Afrika und Asien gestürzt. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung unter dem imperialistischen Kolonialsystem lebten, waren es nach 1960 nur noch knapp 5 Prozent. Bandung war somit der Anfang vom Ende der ersten Phase der nationalen Befreiung. Die zweite Phase sollte durch den Kampf gegen den Neokolonialismus gekennzeichnet sein: wirtschaftliche Abhängigkeiten, Militärpakte, CIA-gesteuerte Putsche, Sanktionen und Schuldenfallen. Dieser Kampf setzt sich bis heute fort.

Die Bewegung der Blockfreien Staaten

Doch wenn die neu befreiten Staaten noch von den imperialistischen Ländern ausgebeutet und unterdrückt wurden, warum schlossen sie nicht direkt Bündnisse mit dem sozialistischen Lager? Warum bildeten sie eine eigene „Bewegung der Blockfreien“? Dies hatte mit dem Klassencharakter der neuen Regierungen in den jungen Nationalstaaten zu tun. Die koloniale Ausbeutung dieser Länder hatte die Entwicklung der beiden Hauptklassen des Kapitalismus behindert. In den meisten afrikanischen und asiatischen Staaten war die im Entstehen begriffene Arbeiterklasse zahlenmäßig noch sehr schwach. Die nationale Bourgeoisie, sofern sie überhaupt existierte, war politisch desorientiert und wirtschaftlich eher dürftig aufgestellt. Infolgedessen wurden die Befreiungsbewegungen zumeist von Revolutionären aus den sogenannten „Zwischenschichten“ angeführt: kleinbürgerlichen Intellektuellen wie Sukarno und Nehru oder radikalisierten Militäroffizieren wie Gamal Abdel Nasser in Ägypten. Solche Führer strebten nach größerer Unabhängigkeit vom Imperialismus, doch ihre Klassenposition hinderte sie da-ran, sich eindeutig und konsequent auf die Seite der sozialistischen Staaten zu stellen. Nach der Unabhängigkeit kam es in diesen Ländern zu einem klassenmäßigen Differenzierungsprozess, bei dem um die Ausrichtung des Landes gerungen wurde. Während sich einige Regierungen dem sozialistischen Lager annäherten und einige sogar den Marxismus aufnahmen, freundeten sich andere zunehmend mit dem Westen an und gingen repressiv gegen die Kommunisten in ihren Staaten vor.

Im sozialistischen Lager wurde die Formierung der Bewegung der Blockfreien zunächst zurückhaltend begrüßt. Mit der Zeit kam man jedoch zu dem Schluss, dass das Bündnis ein zwar widersprüchliches, aber sehr reales Phänomen war, das nicht abgeschrieben werden könnte. Als außenpolitische Konzeption widerspiegelte die Nichtpaktgebundenheit die Klasseninteressen der bürgerlichen Kräfte, deren ideologische Grundlage der Nationalismus ist. Doch im Kontext der oben erwähnten „positiven Neutralität“ war der „Nichtpaktgebundenheit unabweisbar eine antikoloniale und antiimperialistische Grundtendenz eigen“, so die Schlussfolgerung von Diethelm Weidemann, Professor für Theorie und Geschichte der internationalen Beziehungen in Asien an der Humboldt-Universität im Jahr 1974. „Die außenpolitische Grundhaltung der nicht paktgebundenen Staaten hat trotz vieler Schwankungen und Inkonsequenzen und unabhängig vom Willen der bürgerlichen Führungskräfte einiger Länder objektiv antiimperialistische Wirkungen hervorgebracht, hat die imperialistische Strategie und Politik erschwert, hat die Position des Imperialismus in den internationalen Beziehungen geschwächt.“ Die Bewegung der Blockfreien wurde zudem als ein umkämpftes Feld verstanden. Es sei notwendig gewesen, einerseits ihre fortschrittlichen Forderungen in der UNO zu unterstützen, andererseits aber auch innerhalb des Bündnisses weiter um konsequente antiimperialistische Positionen zu ringen, wie es Fidel Castro und andere auch taten.

Konterrevolution gegen die Befreiung

Nach der Welle der nationalen Befreiung in den 1950er und frühen 1960er Jahren setzte die Konterrevolution in der Mitte des Jahrzehnts zum allseitigen Gegenangriff an. Sukarnos Regierung wurde zehn Jahre nach der Bandung-Konferenz durch einen vom Westen unterstützten Militärputsch gestürzt. Mithilfe von Geheimdienstinformationen der CIA und des BND ließ die neue Militärregierung mehr als eine Million indonesische Kommunisten und Antiimperialisten ermorden. Ähnliche Putsche gegen die sozialistisch orientierten Regierungen in Ghana und Mali folgten in den Jahren 1966 und 1968. Die USA verstärkten gleichzeitig ihre Kriegführung gegen das vietnamesische Volk, so dass die Zahl der eingesetzten US-Truppen bis 1968 auf über eine halbe Million Mann anstieg. Die Regierungen, denen es gelang, dem Gewaltregime des Imperialismus zu entgehen, wurden entweder gekauft (zum Beispiel Ägypten nach dem Tod Nassers) oder schlichtweg von der kapitalistischen Weltwirtschaft geschluckt. Westliche Finanzsysteme wie der Internationale Währungsfonds (IWF) zwangen den Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika eine Schuldenkrise auf, die sich bis heute fortsetzt. Der Geist von Bandung wurde somit ab den 1980er Jahren weitgehend gebrochen. Mit der Konterrevolution im sozialistischen Lager verloren die Befreiungsbewegungen ihren engsten Partner und wurden zum langen Rückzug gezwungen.

Eine Wiederbelebung von Bandung heute?

Mit der Gründung des BRICS-Bündnisses im Jahr 2009 und seiner Erweiterung im Jahr 2024 stellt sich heute die Frage, ob dies nicht eine Wiederbelebung des Geistes von Bandung darstellt. Auch Indonesien trat Anfang 2025 dem Bündnis bei und wurde damit das erste südostasiatische Vollmitglied. Es stimmt, dass BRICS-Plus viele der Themen aufgreift, die vor 70 Jahren in Bandung angesprochen wurden: Süd-Süd-Zusammenarbeit, Nichtpaktgebundenheit, Schuldenerlass, die Frage nach einer Währungsunion und alternativen Zahlungssystemen. Doch wie der indische Historiker und Kommunist Vijay Prashad feststellt, wäre es irreführend zu behaupten, dass der Geist von Bandung sich von der Konterrevolution bereits erholt habe: „Er existiert, aber weitgehend als Nostalgie und nicht als organische Verbindung zwischen kämpfenden Massen und Bewegungen an der Schwelle zur Macht.“ Prashad sieht in den heutigen Entwicklungen eher die Entstehung einer „neuen Stimmung im Globalen Süden“. Es handele sich „lediglich um eine Andeutung einer neuen Möglichkeit, die jedoch mit dem Konzept der ‚Souveränität‘ im Zentrum enorme demokratische Möglichkeiten birgt“.

Die meisten der Regierungen, die 1955 in Bandung zusammentrafen, waren aus antikolonialen Kämpfen hervorgegangen. Sie waren gegenüber den Massenbewegungen großenteils rechenschaftspflichtig. Die Ambitionen vieler BRICS-Regierungen heute werden hingegen weniger von den Massen angetrieben als von einer wachsenden Zuversicht der nationalen Bourgeoisien und Mittelschichten, die durch die Veränderung der globalen Kräfteverhältnisse aufkommt. Das industrielle Wachstum Chinas und anderer „Lokomotiven des Südens“ haben es ermöglicht, dass Entwicklungsländer immer mehr auf alternative Finanzierungsquellen zurückgreifen können. Die entsprechende Aushöhlung der Abhängigkeiten gegenüber westlichen Institutionen wie dem IWF schwächt die Position des Imperialismus auf der Weltbühne und stellt deswegen eine objektiv antiimperialistische Wirkung dar. Dabei bleibt das BRICS-Bündnis – wie damals die Bewegung der Blockfreien – ein widersprüchliches, aber reales Phänomen. Es ist die Aufgabe der Kommunisten, diese Entwicklung zu erfassen und um die Stärkung des subjektiven Faktors in den antiimperialistischen Kämpfen zu ringen.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)