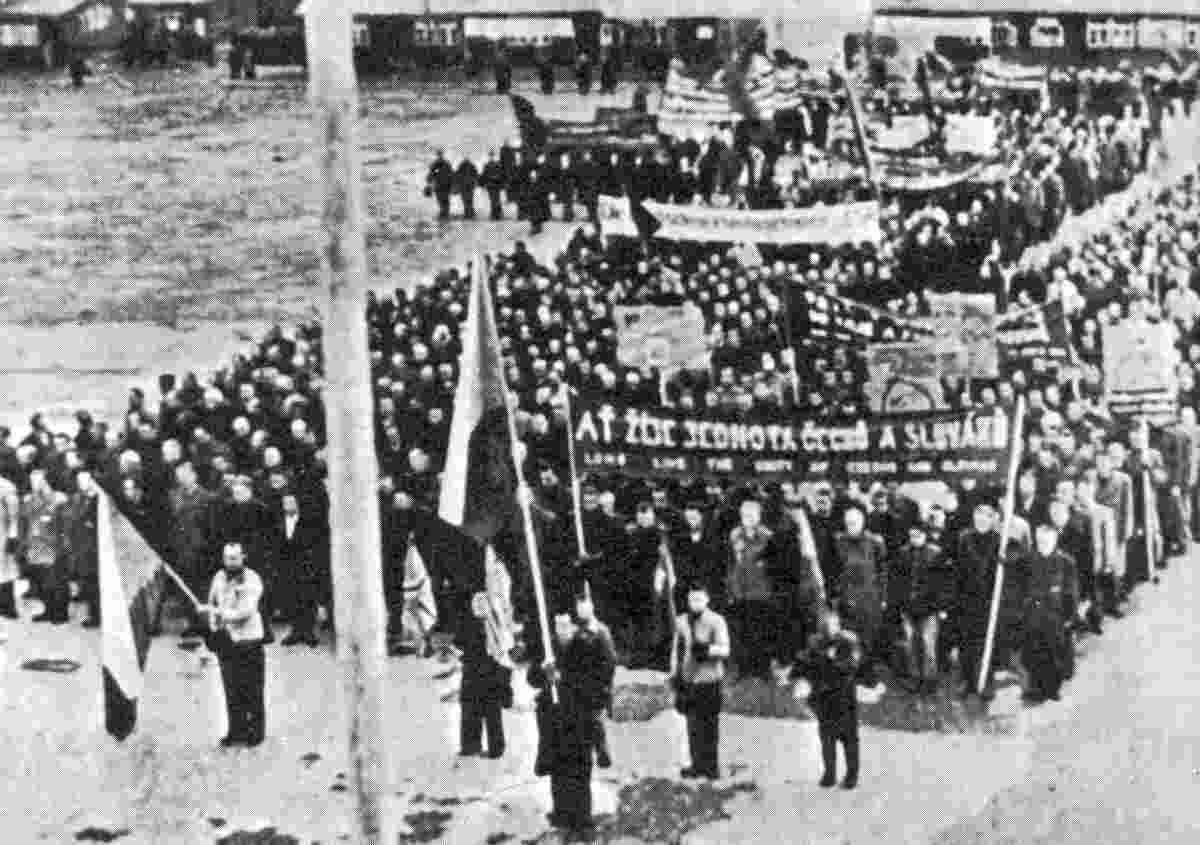

Auf dem Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald wurde es am 9. April 1995 still. Das internationale „Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos“ hatte wie auch die thüringische Landesregierung zum 50-jährigen Gedenken eingeladen: die Vertreter der ehemaligen Häftlinge zur Erinnerung an die Selbstbefreiung des Konzentrationslagers am 11. April 1945 – die staatlichen Stellen versuchten, einer Befreiung durch das US-amerikanische Militär zu gedenken.

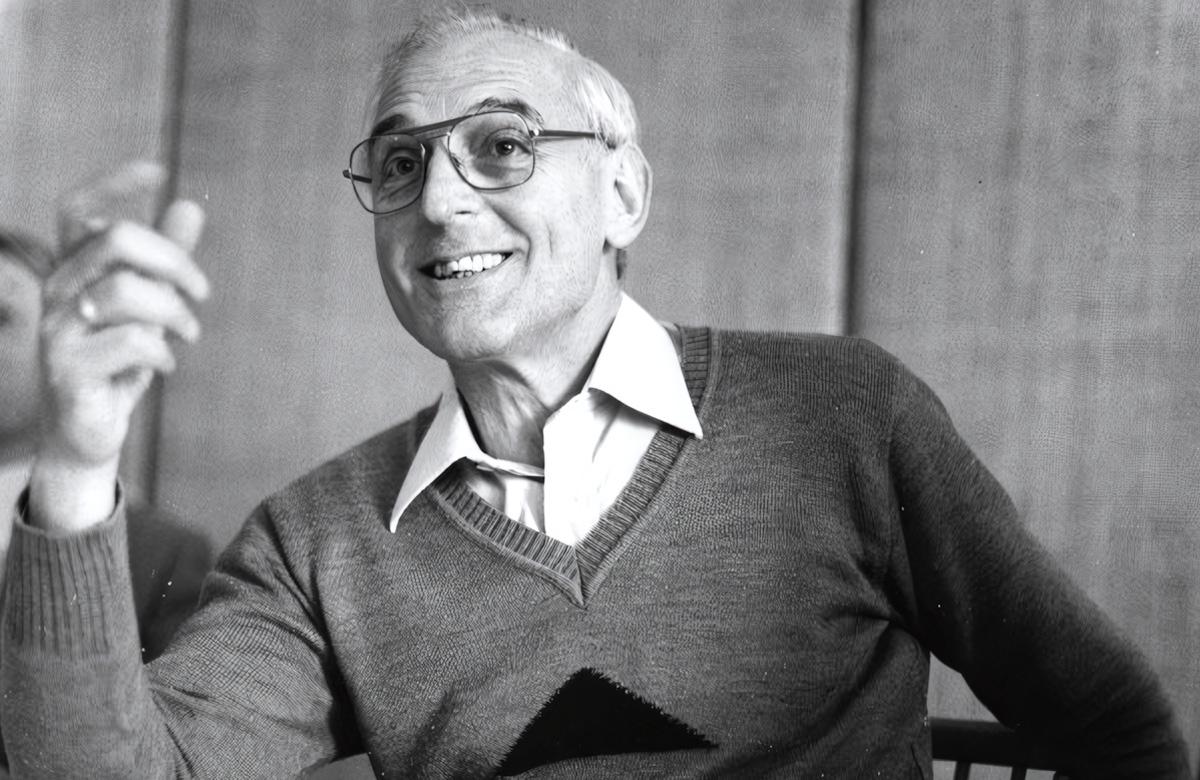

Es wurde ruhig, als Emil Carlebach, Vizepräsident des Internationalen Buchenwald-Komitees, ans Mikrofon trat. Seiner Rede waren ohrenbetäubendes Pfeifen und lautstarker Protest vorausgegangen. Sie hatten dem thüringischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel gegolten. Offenbar wollte er die Anwesenheit von etwa 1.000 ehemaligen KZ-Häftlingen und 10.000 offiziell geladenen und aus ganz Deutschland angereisten Antifaschistinnen und Antifaschisten für eine Provokation nutzen. Wie namhafte Wissenschaftler die Widerstandskämpfer als „rote“ Helfer der faschistischen SS diffamierten, so leugnete Vogel faktisch den Widerstand der Häftlinge in Buchenwald.

Doch Carlebach blieb an diesem 9. April 1995 bestimmt wie das Publikum. Er hatte bereits vor 1933 aktiv im antifaschistischen Widerstand mitgewirkt, so dass er die Verantwortlichen der Machtübergabe an die Nazis klar benennen konnte: „Kein Mensch hätte in Buchenwald umkommen müssen, wenn uns nicht 1933 die angeblichen Demokraten der Weimarer Republik feige und verräterisch im Stich gelassen hätten. Die Minister und Abgeordneten, Richter, Staatsanwälte und Beamten, die Offiziere und Polizeichefs – zu 99 Prozent hatten sie nur eines im Sinn: dabei zu sein, mitzumachen, wenn die Beute verteilt wurde.“

Der 1914 geborene Sohn einer Frankfurter Kaufmannsfamilie wusste aus eigenem Erleben besser als der Ministerpräsident, wovon er sprach. Carlebach gehörte seit Januar 1933 zu den doppelt Ausgegrenzten: als politischer Gegner und als Angehöriger einer jüdischen Familie. Die Verteilung von Flugblättern und die Herstellung illegaler Zeitungen brachten dem Kommunisten erst vier Wochen, dann drei Jahre Gefängnis ein, ehe die Nazis ihn ins KZ Dachau und 1938 nach Buchenwald verschleppten.

Carlebach durchlief eine „Schule fürs Leben“, wie er die Zeit in den Konzentrationslagern bezeichnete. Der praktische „Unterricht“ waren für ihn: der tägliche „Kampf auf Leben und Tod“; das Einhämmern von „Disziplin, Solidarität, Standhaftigkeit, Überzeugungstreue“; „kollektiver Widerstand“, für ihn „ein anderes Wort für Solidarität“. Gut ein Jahr nach seiner Ankunft in Buchenwald wurde er „Blockältester der Judenbaracke“, so der SS-Jargon.

Das war kein Zufall. Er war vom illegalen Lagerkomitee als einer der Zuverlässigen eingeschätzt worden. Ihm wurde zugetraut, eine Funktion zu übernehmen, welche „formell die SS geschaffen hatte“. Daraus schöpfte nach der Einnahme der DDR so manches Forschungsprojekt reichlich „Spekulationsgewinne“, um ihn und andere Widerstandskämpfer als Handlanger der SS zu verleumden. Carlebach hat die ihm übertragene Verantwortung unter den Terrorbedingungen im KZ so geschildert: „Zunächst mal musste alles geschehen, was die SS befohlen hatte.“ Das heißt: das, was Menschen drillen und „abrichten“ sollte – Betten bauen, Geschirr putzen, pünktlich zum Appell antreten.

Darüber hinaus hatte er den Auftrag seiner Genossen, dafür zu sorgen „dass die jämmerliche Suppe, die da geliefert wurde, so verteilt worden ist, dass jeder wenigstens seinen Teil bekam und nicht die Stärkeren auf Kosten der Schwächeren sich selbst Vorteile verschaffen“; „dass innerhalb der Baracke, die ja überbelegt war – da, wo 200 Mann sein sollten, waren 400 auf Block 22 –, keine Streitigkeiten ausbrachen, die zu Kämpfen aller gegen alle hätten führen können“; dass „den Insassen dieses Blocks oder mindestens einem Teil von ihnen, wenn man nicht allen helfen konnte, einige Verbesserungen zugutekamen“.

Solche Erleichterungen waren oft überlebenswichtig – beispielsweise, wenn „jemand, der körperlich am Ende war, ein paar Tage in den Krankenbau aufgenommen wurde“; wenn „jemand, der ein besonders schweres (Arbeits-)Kommando hatte, vielleicht in ein leichteres Kommando versetzt werden konnte“; wenn „aus irgendwelchen SS-Vorräten Lebensmittel gestohlen wurden, die zusätzlich in der Baracke verteilt werden konnten“. Nicht alle Gegner des Naziregimes im KZ Buchenwald zeigten sich zu solchem Widerstand bereit und in der Lage. Denn er war höchst gefährlich, es gab keine wirkliche „Deckung“, geschah er doch unter den Augen der mörderischen SS, die über Leben und Tod von Häftlingen willkürlich entscheiden konnte.

Und doch gelang es dem international besetzten Lagerkomitee, diesen Widerstand auf- und auszubauen, Waffen zu beschaffen, den Häftlingen Mut zu machen, sie zum Durchhalten „bis zum Endziel, bis zum bewaffneten Aufstand“ – der Selbstbefreiung am 11. April 1945 vor dem Einrücken der US-Armee – zu motivieren. Carlebach war einer von ihnen, musste aber noch auf „den letzten Metern“ vor der von allen ersehnten Freiheit unter dem Fußboden einer Baracke versteckt werden, weil die SS ihn und 45 weitere Häftlinge auf eine ihrer Todeslisten gesetzt hatte. Er wertete sein Überleben, als sei er „vom Galgen abgeschnitten“ worden.

Nach 1989 war Carlebach einer der engagiertesten Verteidiger des Vermächtnisses der politischen Häftlinge im KZ Buchenwald. Am 9. April 1995 trat er Vogel entgegen, aber den Antifaschisten rief er zu: „Unser Schwur gilt heute wie vor 50 Jahren. Für eine Welt des Friedens und der Freiheit! Zu Frieden und Freiheit aber gehört die Tradition des Kampfes gegen Faschismus, gegen Antisemitismus und Herrenmenschentum.“ Im Schwur der 21.000 Davongekommenen des KZ Buchenwald heißt es: „Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht.“ Davon wollten die politisch Verantwortlichen der BRD nichts wissen. Emil Carlebach hat deshalb den Kampf bis zu seinem Tod im Jahr 2001 nicht eingestellt.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)