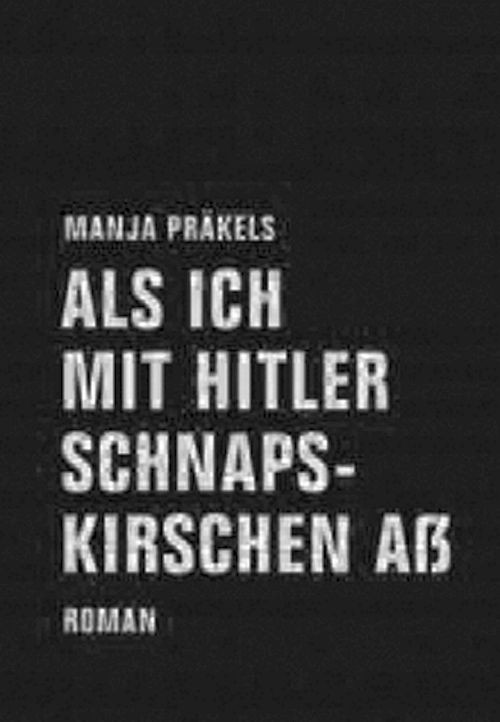

Manja Präkels:

Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß

Verbrecher Verlag 2017,

232 S., 20 Euro

(eBook: 11,99 Euro)

Bekanntlich – na ja, wenigstens nicht völlig vergessen – verglich Peter Hacks den Hegemonieverlust im Volk, das sich gegen ihr Ende in der DDR nach dem Westen und seinem Kapitalismus sehnte, damit, man wolle einen verfaulten einem unreifen Apfel vorziehen. In einer Szene beschreibt „Singende-Tresen“-Sängerin Manja Präkels in ihrem Romandebüt die Parade zum 40. Geburtstag der Republik in Ostberlin: „Wie eine träge Raupe im Innern eines Apfels wälzte sich unser Zug dahin.“

„Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ ist die Chronik eines Untergangs. Der des Realsozialismus in Ostdeutschland, jenesApfels, der (trotz Unreife) schon angeschlagene Stellen hat. Ich-Erzählerin Mimi Schulz, wie Präkels Baujahr 1974, bekommt das in der brandenburgischen Kleinstadt zu spüren. Dort erlebt sie auch den zweiten Teil der Chronik, den Wiederaufstieg des Faschismus und dessen marodierender Totschlägerbanden, die die Straßen und Jugendclubs für sich beanspruchen.

Mimi und ihr Umfeld sind ein Holzschnitt jener Zeit. Sozial entfremdete Nachbarsfamilien, der ein oder andere Deutschnationalist und die Omi, das Gorbatschow-Fangirl, nehmen viel vom abwendbaren Ende voraus. Denn der Arbeiter-und-Bauern-Staat ging ja nicht völlig gesund hops. Der Vater, nicht nur körperlich von Invalidität bedroht, plappert nach dem Tod jenes Staats zuerst den offenen Rassisten nach und geht dann in die SPD. Der Job der eigenen Mutter an Mimis Schule wird mit Gängelei torpediert. Man erkennt den DDR-Abschluss nicht an, während man sie auf offener Straße bedrängt, als „rote Fotze“ beschimpft.

Groß ist das Figurentableau vor allem, wenn es um die Gleichaltrigen geht, durch die der Spaltpilz wuchert, bis der Stamm an KlassenkameradInnen entzweit ist: Die Neonazis, wie Oliver, der titelgebende Schnapskirschenmampfer, auf der einen Seite, und Mimi und die Alternativen, Punks, Gruftis, oder einfach nur NichtfaschistInnen auf der anderen. Die Reihenfolge in der Nahrungskette ist klar: Gejagt und totgeschlagen werden die Letzteren.

Gewinner gibt es aber keine. Alle vereint der umfassende Existenznotstand. Kahlschlag und Arbeitslosigkeit schlagen in Brandenburg ein wie die Atombombe, von deren Einsatz die Schülerin Mimi im Unterricht erfährt und die sie zu einem Friedensgedicht inspiriert. Vielmehr aber wie ein Meteorit, bevor man überhaupt davon wusste, dass Himmelskörper auch auf die Erde krachen können. Mit so großer Naivität hat man die „Wende“ mitgemacht, dass der Glaube, „das Sowjetvolk“ habe den Faschismus „ein für alle Mal besiegt. Und mit ihm alle Nazis, bis auf ein paar, die bald sterben würden. Drüben, im Westen“, von der Realität als irr gescholten wird. Denn der Westen, vielmehr wofür er steht, kommt zurück und mit ihm nicht nur Konsummittel, sondern auch Konkurrenz und Naziterror.

Mimis Generation (nicht nur ihre) stürzt sich in Gewalt, Drogen und Alkohol. „Niemand hatte vor Maß zu halten.“ Mimi selber – als Pionierin noch vom Sozialismus überzeugt (Präkels lässt auf Mimis Friedensgedicht den Anfang des Jungpionierschwurs auf der gleichen Seite folgen) – wird magersüchtig. Die Blässe der meisten Figuren rührt aber leider nicht nur von solcher Mangelernährung.

Manja Präkels‘ Sprache, wenn sie nicht punktlandend auf Zeit und Ort verweist, wo man ein „Sittenfiffi“ ist und einer „blümerant“ wird, ist subtil, selten literarisch-zärtelnd. Dafür stechen Passagen wie eine Kaffeefahrt zu Wasser nach der Konterrevolution umso deutlicher hervor: „Das Pyramidenspiel, bei dem man ‚todsicher‘ gewinnen würde, war in aller Munde. Gegenübernachbar Flötenberg, stets freundlicher Zopfträger und Hausmeister im Kulturhaus, hatte sich bereits beteiligt und erwartete seine Auszahlung in Kürze. Man ließ ihn hochleben.“

Interessant ist die Perspektive: Die des Opfers von Nazigewalt. Faschos sind hier nicht die eigentlich sympathischen Kerls, wie sie die jetzige, postmodern tuende Literatur so gern zeichnet, sondern tatsächlich das Übel, das Kohl und Co. in Brandenburg massenhaft reinstallieren ließen:

„,Mimi, nimm‘s nich so schwer. Für die kleenen Leute hat sich noch nie wat zum Bessern jewendet. Biste unten, bleibste unten.‘

‚Was hat das denn mit den Nazis zu tun?‘

‚Na allet!‘“

Leider ist es aber auch ihre Ohnmacht, die vordergründig ist. Das PDS-Wählen der Mutter ist nur fernes Echo eines antikapitalistischen Widerstands, der sich insgeheim ganz gut mit dem arrangieren lässt, wie es so in der großen BRD eben zugeht. Ein wirklicher Antagonist fehlt, selbst der Nazirottenchef „Hitler“, der zu zahme Kampfhundwelpen aus dem Fenster wirft, taucht nur sporadisch immer wieder auf. Präkels entwickelt in ihrem Roman vielmehr die Figuren selbst zu ihren GegnerInnen: Weil ihnen ihre infantile Überzeugung, die Geschichte wäre frei von Rückschlägen, auf die eigenen Füße fällt. Weil sie von heute auf morgen nichts anderes können, als mit ihrer Umwelt zu fremdeln. Weil sie wie sedierte „Zombies“ sind oder gehirngewaschene „Körperfresser“, die plötzlich ganz anders tun und reden, weil der Wind sich gedreht hat.

Jene Gesellschaft, die Widersprüche immer in die Schuhe der Vereinzelten schiebt, hat sich im zweiten Teil von „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ so rasch etabliert, man glaubt kaum, dass es vorher anders gewesen ist: „Immer wenn Helmut Kohl lächelte, kam ich mir wie eine Idiotin vor.“

Ronald M. Schernikaus Hinweis, der Sieg des Feindes und die eigene Niederlage seien „Angelegenheiten bloß eines Jahrhunderts“, ist jenen nicht hilfreich, denen der Kahlschlag nicht nur den eigenen Körper wegfrisst, sondern auch alles Selbstbewusstsein, das sie mal hatten.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)