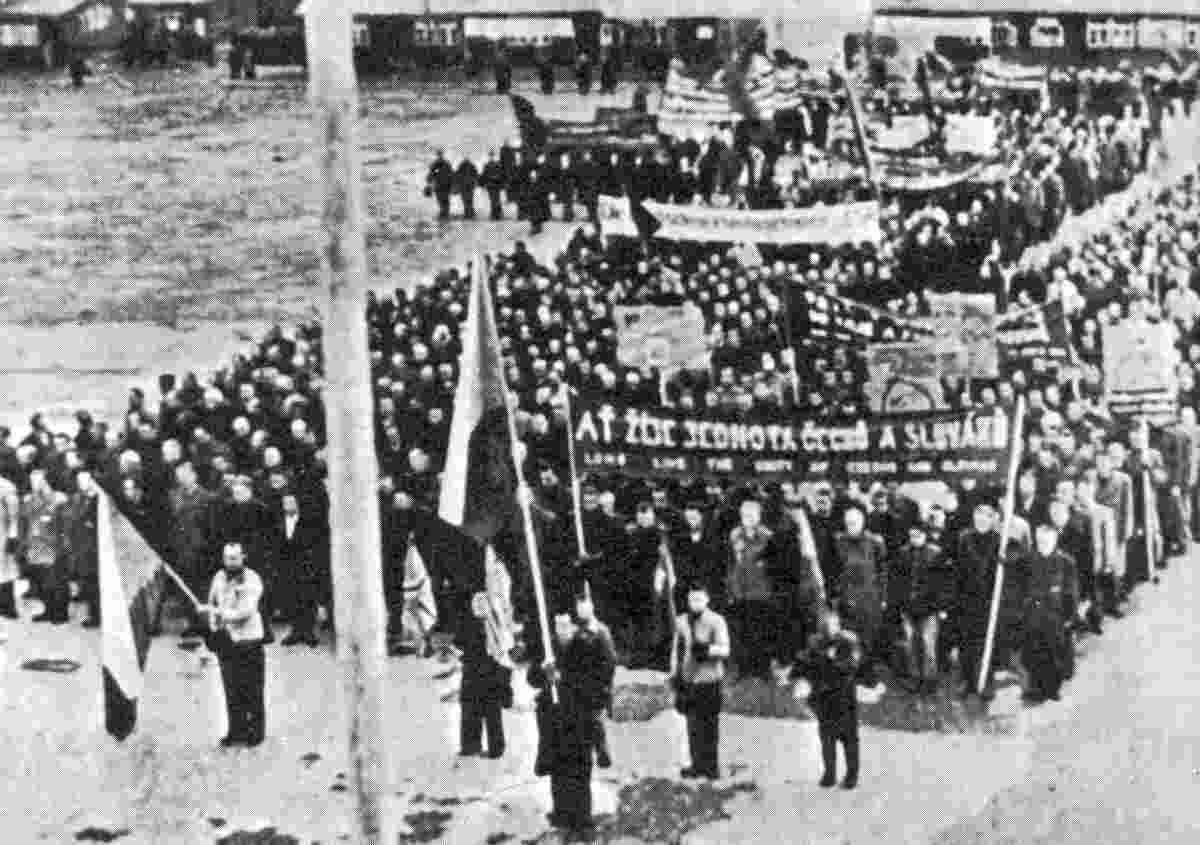

Vor 500 Jahren erhoben sich die Bauern in Deutschland. Aus diesem Anlass drucken wir in UZ Friedrich Engels’ Werk „Der deutsche Bauernkrieg“ in Auszügen ab. In den bisherigen Teilen ging es um die soziale Lage und die daraus entstehenden Klassenkämpfe zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Durch die Entwicklung der Produktivkräfte hatte sich das feudalistische System ökonomisch überlebt. Fürsten und katholische Kirche vermehrten ihren Reichtum zulasten der gesamten Gesellschaft, besonders der Bauern. Die Rolle der Städte und der dortigen Produktion gewann immer mehr an Bedeutung. Dort bildete sich eine Oberschicht, die zunehmend Macht erlangte. Sie geriet vor allem mit der Kirchenhierarchie in Konflikt, deren Macht die aufstrebende Bourgeoisie einschränken wollte.

Für die Bauern und die städtischen Unterschichten, die Plebejer, war durch den Übergang der politischen Macht von einer herrschenden Klasse an eine neue nichts zu gewinnen.

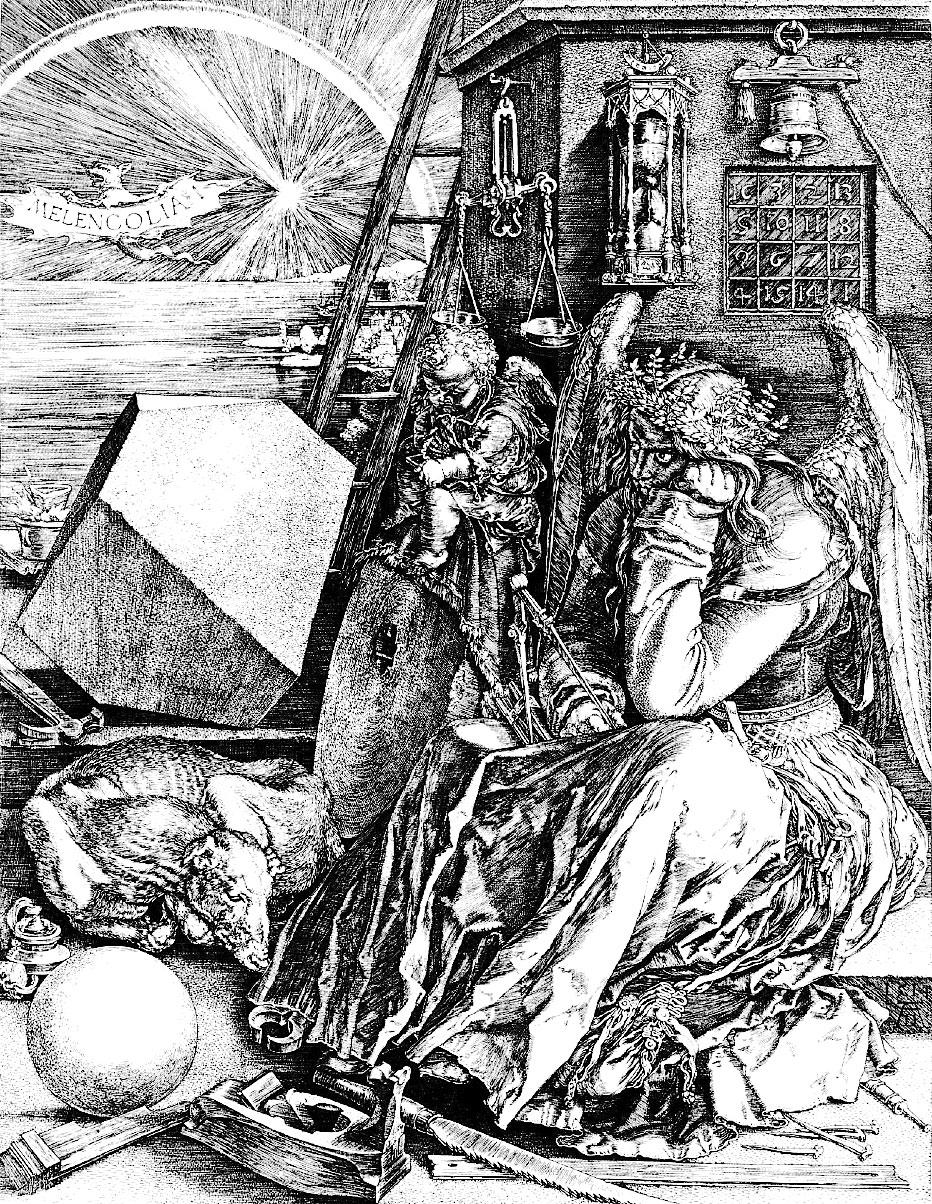

Ideologisch konnten die gesellschaftlichen Widersprüche nicht anders als religiös verarbeitet werden: Die Bibel war die einzige zur Verfügung stehende weltanschauliche Grundlage. Die Klassenkämpfe erschienen als theologische Auseinandersetzungen zwischen Katholischer Kirche, dem Reformator Martin Luther und dem Revolutionär Thomas Müntzer. Luther stand für die Interessen der heranreifenden Bourgeoisie und stärkte vor allem die Macht der regionalen Fürsten. In Müntzers Wirken wuchs die frühbürgerliche Revolution über sich hinaus in eine soziale Revolution. Die Produktivkräfte waren allerdings noch nicht reif für die Gütergemeinschaft.

Die Bauern vereinigten Artikel, deren Bewilligung vom Stockacher Gericht verlangt werden sollte. Sie waren sehr gemäßigt. Abschaffung des Jagdrechts, der Fronden, der drückenden Steuern und Herrschaftsprivilegien überhaupt, Schutz gegen willkürliche Verhaftung und gegen parteiische, nach Willkür urteilende Gerichte – weiter forderten sie nichts.

Der Adel dagegen forderte, sobald die Bauern heimgegangen waren, sogleich sämtliche streitige Leistungen wieder ein, so lange bis das Gericht entschieden habe. Die Bauern weigerten sich natürlich und verwiesen die Herren an das Gericht. Der Streit brach von neuem aus; die Bauern zogen sich wieder zusammen, die Fürsten und Herren konzentrierten ihre Truppen. Diesmal ging die Bewegung wieder weiter, bis über den Breisgau und tief ins Württembergische hinein. Die Truppen unter Georg Truchsess von Waldburg, dem Alba des Bauernkriegs, beobachteten sie, schlugen einzelne Zuzüge, wagten aber nicht, das Gros anzugreifen. Georg Truchsess unterhandelte mit den Bauernchefs und brachte hier und da Verträge zustande.

Ende Dezember begannen die Verhandlungen vor dem Landgericht zu Stockach. Die Bauern protestierten gegen die Zusammensetzung des Gerichts aus lauter Adligen. Ein kaiserlicher Bestallungsbrief wurde ihnen als Antwort vorgelesen. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, inzwischen rüsteten der Adel, die Fürsten, die schwäbischen Bundesbehörden. Erzherzog Ferdinand, der außer den jetzt noch österreichischen Erblanden auch Württemberg, den badischen Schwarzwald und das südliche Elsass beherrschte, befahl die größte Strenge gegen die rebellischen Bauern. Man solle sie fangen, foltern und ohne Gnade erschlagen, man solle sie, wie es am bequemsten sei, verderben, ihr Hab und Gut verbrennen und veröden und ihre Weiber und Kinder aus dem Lande jagen. Man sieht, wie die Fürsten und Herren den Waffenstillstand hielten und was sie unter gütlicher Vermittlung und Untersuchung der Beschwerden verstanden. Erzherzog Ferdinand, dem das Haus Welser in Augsburg Geld vorgeschossen, rüstete in aller Eile; der Schwäbische Bund schrieb ein in drei Terminen zu stellendes Kontingent von Geld und Truppen aus.

Gärung

Diese bisherigen Aufstände fallen zusammen mit der fünfmonatigen Anwesenheit Thomas Müntzers im Oberland. Von dem Einfluss, den er auf den Ausbruch und Gang der Bewegung gehabt, sind zwar keine direkten Beweise vorhanden, aber dieser Einfluss ist indirekt vollständig konstatiert. Die entschiedeneren Revolutionäre unter den Bauern sind meist seine Schüler und vertreten seine Ideen. Die Zwölf Artikel wie der Artikelbrief der oberländischen Bauern werden ihm von allen Zeitgenossen zugeschrieben, obwohl er wenigstens erstere gewiss nicht verfasst hat. Noch auf seiner Rückreise nach Thüringen erließ er eine entschieden revolutionäre Schrift an die insurgierten Bauern.

Gleichzeitig intrigierte der seit 1519 aus Württemberg vertriebene Herzog Ulrich, um mit Hülfe der Bauern wieder in den Besitz seines Landes zu kommen. Es ist faktisch, dass er seit seiner Vertreibung die revolutionäre Partei zu benutzen suchte und sie fortwährend unterstützte. In die meisten von 1520 bis 1524 vorgekommenen Lokalunruhen im Schwarzwald und in Württemberg wird sein Name verwickelt, und jetzt rüstete er direkt zu einem Einfall von seinem Schloss Hohentwiel aus nach Württemberg. Er wurde indes von den Bauern nur benutzt, hatte nie Einfluss auf sie und noch weniger ihr Vertrauen.

So verging der Winter, ohne dass es von einer der beiden Seiten zu etwas Entscheidendem kam. Die fürstlichen Herrn versteckten sich, der Bauernaufstand gewann an Ausdehnung. Im Januar 1525 war das ganze Land zwischen Donau, Rhein und Lech in voller Gärung, und im Februar brach der Sturm los.

Frühlingserwachen

Während der Schwarzwald-Hegauer Haufen unter Hans Müller von Bulgenbach mit Ulrich von Württemberg konspirierte und zum Teil seinen vergeblichen Zug nach Stuttgart mitmachte (Februar und März 1525), standen die Bauern im Ried, oberhalb Ulm, am 9. Februar auf, sammelten sich in einem von Sümpfen gedeckten Lager bei Baltringen, pflanzten die rote Fahne auf und formierten, unter der Führung von Ulrich Schmid, den Baltringer Haufen. Sie waren 10.000 bis 12.000 Mann stark.

Am 25. Februar zog sich der Oberallgäuer Haufen, 7.000 Mann stark, am Schussen zusammen, auf das Gerücht hin, dass die Truppen gegen die auch hier aufgetretenen Missvergnügten heranzögen. Die Kemptner, die den ganzen Winter über mit ihrem Erzbischof im Streit gewesen, traten am 26. zusammen und vereinigten sich mit ihnen. Die Städte Memmingen und Kaufbeuren schlossen sich, unter Bedingungen, der Bewegung an; doch trat schon hier die Zweideutigkeit der Stellung hervor, die die Städte in diesem Kampf einnahmen. Am 7. März wurden in Memmingen die Zwölf Memminger Artikel für alle Oberallgäuer Bauern angenommen.

Auf Botschaft der Allgäuer bildete sich am Bodensee, unter Eitel Hans, der Seehaufen. Auch dieser Haufen verstärkte sich rasch. Das Hauptquartier war in Bermatingen.

Die Haufen nahmen alle die Memminger Artikel an, die übrigens noch viel gemäßigter waren als die der Hegauer und auch in den Punkten, die sich auf das Verhalten der bewaffneten Haufen zum Adel und den Regierungen bezogen, einen merkwürdigen Mangel an Entschiedenheit zur Schau tragen. Die Entschiedenheit, wo sie kam, kam erst im Laufe des Kriegs, nachdem die Bauern Erfahrungen über die Handlungsweise ihrer Feinde gemacht hatten.

So standen Anfang März, in sechs Lagern, an 30.000 bis 40.000 insurgierte oberschwäbische Bauern unter den Waffen. Der Charakter dieser Bauernhaufen war sehr gemischt. Die revolutionäre – Müntzersche – Partei war überall in der Minorität. Trotzdem bildete sie überall den Kern und Halt der Bauernlager. Die Masse der Bauern war immer bereit, sich auf ein Abkommen mit den Herren einzulassen, wenn ihr nur die Konzessionen gesichert wurden, die sie durch ihre drohende Haltung zu ertrotzen hoffte. Dazu wurde sie, als die Sache sich in die Länge zog und die Fürstenheere heranrückten, des Kriegführens überdrüssig, und diejenigen, die noch etwas zu verlieren hatten, gingen größtenteils nach Hause. Dabei hatte sich den Haufen das vagabundierende Lumpenproletariat massenweise angeschlossen, das die Disziplin erschwerte, die Bauern demoralisierte und ebenfalls häufig ab- und zulief. Schon hieraus erklärt sich, dass die Bauernhaufen anfangs überall in der Defensive blieben, in den Feldlagern sich demoralisierten und auch, abgesehen von ihrer taktischen Unzulänglichkeit und von der Seltenheit guter Führer, den Armeen der Fürsten keineswegs gewachsen waren.

Noch während die Haufen sich zusammenzogen, fiel Herzog Ulrich mit geworbenen Truppen und einigen Hegauer Bauern von Hohentwiel nach Württemberg ein. Der Schwäbische Bund war verloren, wenn die Bauern jetzt von der anderen Seite her gegen die Truppen des Truchsess von Waldburg heranrückten. Aber bei der bloß defensiven Haltung der Haufen gelang es dem Truchsess bald, mit den Baltringer, Allgäuer und Seebauern einen Waffenstillstand abzuschließen, Verhandlungen einzuleiten und einen Termin zur Abmachung der Sache auf Sonntag Judika (2. April) anzusetzen. Währenddessen konnte er gegen Herzog Ulrich ziehen, Stuttgart besetzen und ihn zwingen, schon am 17. März Württemberg wieder zu verlassen. Dann wandte er sich gegen die Bauern; aber in seinem eignen Heer revoltierten die Landsknechte und weigerten sich, gegen diese zu ziehen. Es gelang dem Truchsess, die Meuterer zu beschwichtigen, und nun marschierte er nach Ulm, wo sich neue Verstärkungen sammelten. Bei Kirchheim unter Teck hatte er ein Beobachtungslager zurückgelassen.

Allgemeine Erhebung …

Der Schwäbische Bund, der endlich die Hände frei und seine ersten Kontingente beisammen hatte, warf jetzt die Maske ab und erklärte, dass er „das, was die Bauern eigenen Willens sich unterfangen, mit den Waffen und mit Gottes Hülfe zu wenden entschlossen sei“.

Die Bauern hatten sich inzwischen streng an den Waffenstillstand gehalten. Sie hatten für die Verhandlung am Sonntag Judika ihre Forderungen aufgesetzt, die berühmten Zwölf Artikel. Sie verlangten Wahl und Absetzbarkeit der Geistlichen durch die Gemeinden, Abschaffung des kleinen Zehnten und Verwendung des großen zu öffentlichen Zwecken nach Abzug des Pfaffengehalts, Abschaffung der Leibeigenschaft, des Fischerei- und Jagdrechts und des Todfalls, Beschränkung der übermäßigen Fronden, Steuern und Gülten, Restitution der den Gemeinden und einzelnen gewaltsam entzogenen Waldungen, Weiden und Privilegien und Beseitigung der Willkür in Justiz und Verwaltung. Man sieht, die gemäßigte, verträgliche Partei wog noch bedeutend vor unter den Bauernhaufen. Die revolutionäre Partei hatte schon früher im „Artikelbrief“ ihr Programm aufgestellt. Dieser offene Brief an sämtliche Bauernschaften fordert sie auf, einzutreten in die „christliche Vereinigung und Brüderschaft“ zur Entfernung aller Lasten, sei es durch Güte, „was nicht wohl sein mag“, sei es durch Gewalt, und bedroht alle Weigernden mit dem „weltlichen Bann“. Das heißt mit der Ausstoßung aus der Gesellschaft und aus allem Verkehr mit den Bundesmitgliedern. Alle Schlösser, Klöster und Pfaffenstifte sollen gleichfalls in den weltlichen Bann getan werden, es sei denn, dass Adel, Pfaffen und Mönche sie freiwillig verlassen, in gewöhnliche Häuser ziehen wie andere Leute und sich der christlichen Vereinigung anschließen. In diesem radikalen Manifest, das offenbar vor dem Frühjahrsaufstand 1525 abgefasst wurde, handelt es sich also vor allem um die Revolution, die vollständige Besiegung der noch herrschenden Klassen, und der „weltliche Bann“ designiert nur die Unterdrücker und Verräter, die erschlagen, die Schlösser, die verbrannt, die Klöster und Stifte, die konfisziert und deren Schätze in Geld verwandelt werden sollen.

Ehe jedoch die Bauern dazu kamen, ihre Zwölf Artikel den berufenen Schiedsrichtern vorzulegen, kam ihnen die Nachricht von dem Vertragsbruch des Schwäbischen Bundes und dem Herannahen der Truppen. Sogleich trafen sie ihre Maßregeln. Eine Generalversammlung der Allgäuer, Baltringer und Seebauern wurde zu Gaisbeuren abgehalten. Die vier Haufen wurden vermischt und vier neue Kolonnen aus ihnen organisiert, die Konfiskation der geistlichen Güter, der Verkauf ihrer Kleinodien zum Besten der Kriegskasse und die Verbrennung der Schlösser wurden beschlossen. So wurde neben den offiziellen Zwölf Artikeln der Artikelbrief die Regel ihrer Kriegsführung und der Sonntag Judika, der zum Friedensschluss angesetzte Tag, das Datum der allgemeinen Erhebung.

… und Revolution!

Die überall wachsende Aufregung, die fortwährenden Lokalkonflikte der Bauern mit dem Adel, die Nachricht von dem seit sechs Monaten immer wachsenden Aufstand im Schwarzwald und von seiner Verbreitung bis an die Donau und den Lech reichen allerdings hin, um die rasche Aufeinanderfolge der Bauernaufstände in zwei Dritteln von Deutschland zu erklären. Aber dass Leute an der Spitze der Bewegung standen, die diese durch wiedertäuferische und sonstige Emissäre organisiert hatten, das beweist das Faktum der Gleichzeitigkeit aller einzelnen Aufstände. In der letzten Hälfte des März waren schon Unruhen im Württembergischen, am unteren Neckar, im Odenwald, in Unter- und Mittelfranken ausgebrochen; aber überall wurde schon vorher der 2. April, der Sonntag Judika, als Tag des allgemeinen Losbruchs angegeben, überall geschah der entscheidende Schlag, der Aufstand in Masse, in der ersten Woche des April. Auch die Allgäuer, Hegauer und Seebauern riefen am 1. April durch Sturmläuten und Massenversammlungen alle waffenfähigen Männer ins Lager und eröffneten, gleichzeitig mit den Baltringern, die Feindseligkeiten gegen die Schlösser und Klöster.

In Franken, wo sich die Bewegung um sechs Zentren gruppierte, brach der Aufstand überall in den ersten Tagen des April los. Bei Nördlingen bildeten sich um diese Zeit zwei Bauernlager, mit deren Hülfe die revolutionäre Partei in der Stadt, deren Chef Anton Forner war, die Oberhand erhielt und Forners Ernennung zum Bürgermeister sowie den Anschluss der Stadt an die Bauern durchsetzte. Im Ansbachschen standen die Bauern vom 1. bis 7. April überall auf, und der Aufstand verbreitete sich von hier bis nach Bayern hinüber. Im Rothenburgschen standen die Bauern schon seit dem 22. März unter den Waffen; in der Stadt Rothenburg wurde am 27. März die Herrschaft der Ehrbarkeit durch die Kleinbürger und Plebejer unter Stephan von Menzingen gestürzt; aber da gerade die Leistungen der Bauern hier die Haupteinkünfte der Stadt waren, hielt sich auch die neue Regierung sehr schwankend und zweideutig gegenüber den Bauern. Im Hochstift Würzburg erhoben sich Anfang April die Bauern und die kleinen Städte allgemein, und im Bistum Bamberg zwang die allgemeine Insurrektion binnen fünf Tagen den Bischof zur Nachgiebigkeit. Endlich im Norden, an der thüringischen Grenze, zog sich das starke Bildhäuser Bauernlager zusammen.

Im Odenwald, wo Wendel Hipler, ein Adliger und ehemaliger Kanzler der Grafen von Hohenlohe, und Georg Metzler, Wirt zu Ballenberg bei Krautheim, an der Spitze der revolutionären Partei standen, brach der Sturm schon am 26. März los. Die Bauern zogen von allen Seiten nach der Tauber. Auch 2.000 Mann aus dem Lager vor Rothenburg schlossen sich an. Georg Metzler übernahm die Führung und marschierte, nachdem alle Verstärkungen eingetroffen, am 4. April nach dem Kloster Schöntal an der Jagst, wo die Neckartaler zu ihm stießen. Diese, von Jäcklein Rohrbach, Wirt zu Böckingen bei Heilbronn, geführt, hatten am Sonntag Judika in Flein, Sontheim und so weiter die Insurrektion proklamiert, während gleichzeitig Wendel Hipler mit einer Anzahl Verschworner Öhringen überrumpelt und die umwohnenden Bauern in die Bewegung hineingerissen hatte. Zu Schöntal wurden von den beiden zum „hellen Haufen“ vereinigten Bauernkolonnen die Zwölf Artikel angenommen und Streifzüge gegen Schlösser und Klöster organisiert. Der helle Haufen war an 8.000 Mann stark und hatte Kanonen und 3.000 Handbüchsen. Auch Florian Geyer, ein fränkischer Ritter, schloss sich ihm an und bildete die Schwarze Schar, ein Elitekorps, das besonders aus der Rothenburger und Öhringer Landwehr sich rekrutierte.

Schlacht um Weinsberg

Der württembergsche Vogt in Neckarsulm, Graf Ludwig von Helfenstein, eröffnete die Feindseligkeiten. Er ließ alle Bauern, die ihm in die Hände fielen, ohne weiteres niedermachen. Der helle Haufen zog ihm entgegen. Diese Metzeleien erbitterten die Bauern. Der Helfensteiner, der sich nach Weinsberg hineingeworfen hatte, wurde hier angegriffen. Das Schloss wurde von Florian Geyer gestürmt, die Stadt nach längerem Kampf genommen und Graf Ludwig nebst mehreren Rittern gefangen. Am nächsten Tag, am 17. April, hielt Jäcklein Rohrbach mit den entschiedensten Leuten des Haufens Gericht über die Gefangenen und ließ ihrer 14, den Helfensteiner an der Spitze, durch die Spieße jagen – den schimpflichsten Tod, den er sie erdulden lassen konnte. Die Einnahme von Weinsberg und die terroristische Rache Jäckleins an dem Helfensteiner verfehlten ihre Wirkung auf den Adel nicht. Die Grafen von Löwenstein traten der Bauernverbindung bei, die von Hohenlohe, die schon früher zugetreten waren, aber noch keine Hülfe geleistet hatten, schickten sofort das verlangte Geschütz und Pulver.

Die Hauptleute berieten darüber, ob sie nicht Götz von Berlichingen zum Hauptmann nehmen sollten, „da dieser den Adel zu ihnen bringen könne“. Der Vorschlag fand Anklang; aber Florian Geyer, der in dieser Stimmung der Bauern und Hauptleute den Anfang einer Reaktion sah, trennte sich hierauf mit seiner Schwarzen Schar vom Haufen, durchstreifte auf eigene Faust zuerst die Neckargegend, dann das Würzburgische und zerstörte überall die Schlösser und Pfaffennester.

Der Rest des Haufens zog nun zunächst gegen Heilbronn. In dieser mächtigen freien Reichsstadt stand, wie fast überall, der Ehrbarkeit eine bürgerliche und eine revolutionäre Opposition entgegen. Die letztere, im geheimen Einverständnis mit den Bauern, öffnete während eines Tumults schon am 17. April Georg Metzler und Jäcklein Rohrbach die Tore. Die Bauernchefs nahmen mit ihren Leuten Besitz von der Stadt, die in die Brüderschaft aufgenommen wurde und 1.200 Gulden Geld sowie ein Fähnlein Freiwilliger stellte. Nur die Geistlichkeit und die Besitzungen der Deutschordensherren wurden gebrandschatzt. Am 22. zogen die Bauern wieder ab, nachdem sie eine kleine Besatzung hinterlassen hatten. Heilbronn sollte das Zentrum der verschiedenen Haufen werden, die auch wirklich Delegierte hinschickten und über gemeinsame Aktion und gemeinsame Forderungen der Bauernschaften berieten. Aber die bürgerliche Opposition und die seit dem Einmarsch der Bauern mit ihr verbündete Ehrbarkeit hatten jetzt wieder die Oberhand in der Stadt, verhinderten alle energischen Schritte und warteten nur auf das Herannahen der fürstlichen Heere, um die Bauern definitiv zu verraten.

Die Bauern zogen dem Odenwald zu. Am 24. April musste Götz von Berlichingen, der sich wenige Tage vorher zuerst dem Kurfürsten von der Pfalz, dann den Bauern, dann wieder dem Kurfürsten angetragen hatte, in die evangelische Brüderschaft treten und das Oberkommando des hellen lichten Haufens (im Gegensatz zum schwarzen Haufen Florian Geyers) übernehmen. Er war aber zu gleicher Zeit Gefangener der Bauern, die ihn misstrauisch überwachten und ihn an den Beirat der Hauptleute banden, ohne die er nichts tun konnte. Götz und Metzler zogen nun mit der Masse der Bauern über Buchen nach Amorbach, wo sie vom 30. April bis 5. Mai blieben und das ganze Mainzische insurgierten. Der Adel wurde überall zum Anschluss gezwungen und seine Schlösser dadurch geschont; nur die Klöster wurden verbrannt und geplündert. Der Haufen hatte sich zusehends demoralisiert; die energischsten Leute waren mit Florian Geyer oder mit Jäcklein Rohrbach fort, denn auch dieser hatte sich nach der Einnahme Heilbronns getrennt. Offenbar weil er, der Richter des Grafen Helfenstein, nicht länger bei einem Haufen bleiben konnte, der sich mit dem Adel vertragen wollte. Dies Dringen auf eine Verständigung mit dem Adel war selbst schon ein Zeichen von Demoralisation. Bald darauf schlug Wendel Hipler eine sehr passende Reorganisation das Haufens vor: Man solle die sich täglich anbietenden Landsknechte in Dienst nehmen und den Haufen nicht wie bisher monatlich durch Einziehung von neuen und Entlassung der alten Kontingente erneuern, sondern die einmal unter den Waffen befindliche, einigermaßen geübte Mannschaft behalten. Aber die Gemeindeversammlung verwarf beide Anträge; die Bauern waren bereits übermütig geworden und sahen den ganzen Krieg als einen Beutezug an, wobei ihnen die Konkurrenz der Landsknechte nicht zusagen konnte und wobei es ihnen freistehen musste, nach Hause zu ziehen, sobald ihre Taschen gefüllt waren. In Amorbach kam es sogar so weit, dass der Heilbronner Ratsherr Hans Berlin die „Deklaration der Zwölf Artikel“, ein Aktenstück, worin selbst die letzten Spitzen der Zwölf Artikel abgebrochen und den Bauern eine demütig supplizierende Sprache in den Mund gelegt wurde, bei den Hauptleuten und Räten des Haufens durchsetzte. Diesmal war die Sache den Bauern doch zu stark; sie verwarfen die Deklaration unter großem Lärm und beharrten auf den ursprünglichen Artikeln.

Vorboten der Niederlage

In Württemberg endlich war der Aufstand schon früh in einzelnen Gegenden losgebrochen. Auf der Uracher Alb hatten die Bauern schon im Februar einen Bund gegen die Pfaffen und Herren geschlossen, und Ende März erhoben sich die Blaubeurer, Uracher, Münsinger, Balinger und Rosenfelder Bauern. Die Regierung des österreichischen Erzherzogs war in der größten Verlegenheit. Sie hatte gar kein Geld und sehr wenig Truppen. Die Städte und Schlösser waren im schlechtesten Zustand und hatten weder Besatzung noch Munition. Selbst der Asperg war fast schutzlos.

Der Versuch der Regierung, die Aufgebote der Städte gegen die Bauern zusammenzuziehen, entschied ihre momentane Niederlage. Am 16. April weigerte sich das Bottwarer Aufgebot zu marschieren und zog, statt nach Stuttgart, auf den Wunnenstein bei Bottwar, wo es den Kern eines Lagers von Bürgern und Bauern bildete, das sich rasch vermehrte.

An die Spitze des Haufens auf dem Wunnenstein trat Matern Feuerbacher, Ratsherr von Bottwar, einer der Führer der bürgerlichen Opposition, aber hinreichend kompromittiert, um mit den Bauern gehen zu müssen. Er blieb indes fortwährend sehr gemäßigt, verhinderte die Vollziehung des Artikelbriefs an den Schlössern und suchte überall zwischen den Bauern und der gemäßigten Bürgerschaft zu vermitteln.

Am 18. April versuchte die Regierung mit den Bauern auf dem Wunnenstein zu unterhandeln. Die Bauern bestanden darauf, die Regierung müsse die Zwölf Artikel annehmen, und dies konnten die Bevollmächtigten natürlich nicht. Der Haufen setzte sich nun in Bewegung. Am 20. war er in Lauffen, wo die Abgeordneten der Regierung zum letzten Mal zurückgewiesen wurden. Am 22. stand er, 6.000 Mann stark, in Bietigheim und bedrohte Stuttgart. Hier war der Rat größtenteils geflohen und ein Bürgerausschuss an die Spitze der Verwaltung gesetzt. In der Bürgerschaft waren dieselben Parteispaltungen zwischen Ehrbarkeit, bürgerlicher Opposition und revolutionären Plebejern wie überall. Die letzteren öffneten am 25. April den Bauern die Tore, und Stuttgart wurde sogleich besetzt. Hier wurde die Organisation des hellen christlichen Haufens, wie sich die württembergischen Insurgenten jetzt nannten, vollständig durchgeführt und Löhnung, Beuteverteilung und Verpflegung et cetera in feste Regeln gebracht. Ein Fähnlein Stuttgarter unter Theus Gerber schloss sich an.

Am 29. April zog Feuerbacher mit dem ganzen Haufen gegen die bei Schorndorf ins Württembergische eingefallenen Gaildorfer, nahm die ganze Gegend in die Verbindung auf und bewog dadurch die Gaildorfer zum Rückzug. Er verhinderte so, dass durch die Vermischung mit den rücksichtslosen Gaildorfern das revolutionäre Element in seinem Haufen, an dessen Spitze Rohrbach stand, eine gefährliche Verstärkung erhielt. Von Schorndorf zog er auf die Nachricht, dass der Truchsess heranziehe, diesem entgegen und lagerte am 1. Mai bei Kirchheim unter Teck.

Worterklärungen

Artikel: Forderungen an die Herrschenden, auch im Sinne eines politischen Programms, auf das die Bauernhaufen schworen

Fron: Unentgeltliche Arbeit der leibeigenen Bauern für ihren Grundherren

Alba des Bauernkriegs: Eine Anspielung auf den spanischen Herzog von Alba, der im 16. Jahrhundert in den Spanischen Niederlanden einen Aufstand brutal unterdrücken ließ.

Bestallungsbrief: Beschluss, Urkunde

Erzherzog Ferdinand: Erzherzog von Österreich und Bruder des Kaisers Karl V.

Schwäbischer Bund: Zusammenschluss der schwäbischen Fürsten, Grafen und kirchlichen Würdenträger sowie der freien und Reichsstädte

konstatieren: feststellen

Herzog Ulrich: Von 1498 bis 1519 und 1534 bis 1550 Herzog von Württemberg. Siehe Teil 5

Insurrektion: Aufstand

Truchsess von Waldburg: Heerführer. Seit 1525 Statthalter des Kaisers im Herzogtum Württemberg

Zehnt: 10 Prozent der Ernte für die Kirche

Gült: 20 bis 30 Prozent der Ernte für den Grundherren

Restitution: Wiederherstellung

designiert: hier: bezieht sich

konfiszieren: Beschlagnahme, hier im Sinne der entschädigungslosen Enteignung

Kleinodien: Schmuckstücke, Reichtümer

Wiedertäufer: Religiöse Sekte, die die Gleichheit auf Grundlage des christlichen Glaubens predigte. Siehe Teil 3

Emissär: Bote mit geheimem Auftrag

Ehrbarkeit: Städtische Oberschicht

Plebejer: Städtische Unterschichten

Durch die Spieße jagen: Form der Hinrichtung, die vorher nur bei einfachen Soldaten angewendet wurde.

Fähnlein: Militärische Formation mit etwa 400 Landsknechten

supplizieren: anflehen

Memminger Zwölf Artikel:

1. Das Recht der Gemeinden zur Wahl und Absetzung der Pfarrer.

2. Der „Zehnt“, also eine zehnprozentige Kornsteuer, soll ausschließlich zur Versorgung der Pfarrer, für die Armen und zur Landesverteidigung verwendet werden. Der „Kleine Zehnt“, also eine erweiterte Steuer, beispielsweise auf das Vieh, soll abgeschafft werden.

3. Aufhebung der Leibeigenschaft.

4. Die Freigabe von Jagd und Fischerei.

5. Die Rückgabe der Wälder und Forsten.

6. Die Reduzierung der Dienste.

7. Die Einhaltung der Bestimmungen der Lehensbriefe.

8. Die Neufestsetzung der Gülten, also der Steuern für die Grundstücke.

9. Eine Neuregelung der Strafen für Gesetzesüberschreitungen.

10. Die Rückgabe von Allmenden (gemeinsames Gemeindegut), die von weltlichen Herrschern konfisziert worden waren.

11. Abschaffung der Todfallabgabe, also der Abgaben, die nach dem Tod eines abhängigen Bauern dem Grundherrn zustehen.

12. Es wurde die grundsätzliche Bereitschaft erklärt, auf alle Forderungen zu verzichten, die nicht mit der Bibel begründet werden können.

Zitiert nach: Sigrun Müller und Christian Weiß, „Der Maler Jerg Ratgeb und der Bauernkrieg“, Draupadi Verlag. Erhältlich im UZ-Shop

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)