Es gehört zu den banalen, alle politischen Lager in Westeuropa und Nordamerika einenden Aussagen, dass wir uns gegenwärtig in einer Krise befinden. Menschen in der von Karl Marx und Friedrich Engels begründeten Traditionslinie unterliegen bei der Analyse von Krisenlagen grundsätzlich zwei möglichen Fehlern.

Der eine Fehler ist in gewisser Weise Resultat eines der großartigsten Forschungsergebnisse der beiden Alten, nämlich ihrer präzisen Analyse von Überproduktionskrisen als der Bewegungsform der kapitalistischen Gesellschaftsformation. Noch älter als Marx und Engels ist allerdings die durch sie nicht aufgehobene Erkenntnis, dass für Menschen, die nur mit dem Hammer umzugehen wissen, alle Probleme wie ein Nagel aussehen. Einer der wichtigsten Schüler der beiden, Wladimir Iljitsch Lenin, war in der Umsetzung ihrer Erkenntnisse auch deshalb so erfolgreich, weil er den Fehler vermied, in allen Krisen seiner Zeit nur Überproduktionskrisen zu sehen. Stattdessen schlussfolgerte er aus dem Erreichen der imperialistischen Periode im kapitalistischen Entwicklungsprozess, dass der Kapitalismus in eine allgemeine Krise hineingewachsen sei, die weit über die seine Entstehungszeit prägenden Überproduktionskrisen hinausginge. Diese Fähigkeit Lenins im Hinterkopf, müssen wir uns also hüten, die gegenwärtige Krise lediglich als eine der den Kapitalismus immer wieder heimsuchenden Krisenzyklen zu verstehen und dieses Gesellschaftssystem schulterzuckend als etwas zu charakterisieren, was durch sie eben geprägt sei wie unser mitteleuropäisches Klima durch den steten Wechsel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Der andere Fehler, vor dem auch marxistisch geschulte Menschen nicht gefeit sind, schwappt gewissermaßen von rechts herüber. Weil jede der zyklischen Krisen durch spezifische Besonderheiten geprägt ist, besteht einer der Hauptstränge bürgerlicher Krisenerzählung – ob nun akademisch geschmückt oder flott journalistisch daherkommend – darin, diese spezifischen Ausprägungen zum Kern der Sache zu machen. In dieser Logik hat die gegenwärtige Krise nichts mit der sich im Herbst 2019 bereits abzeichnenden kapitalistischen Überproduktionskrise zu tun, sondern ist eben lediglich eine „Corona-Krise“. Diejenigen, die dieser Verengung auf ein spezifisches Krisenelement huldigen, geraten folgerichtig ins Stottern, wenn sie mit den ganz anderen Krisenmanagement-Ergebnissen in den von kommunistischen Parteien regierten Ländern China, Vietnam und Kuba konfrontiert werden.

Keine stinknormale Krise

Demgegenüber ist festzuhalten: Was wir gegenwärtig erleben, ist weit mehr als eine der stinknormalen zyklischen Überproduktionskrisen. Sie ist auch mehr als eine durch ein Virus hervorgerufene Krise, die es ohne dieses nicht gäbe. Sie ist vielmehr Teil der durch ein Virus verschärften und zeitlich mit einer schon länger fälligen Überproduktionskrise zusammenfallenden Ausprägung der allgemeinen Krise der auf Tauschwirtschaft und Privateigentum an Produktionsmitteln beruhenden Produktionsweise, mit der sie sich immer dichter an das heranschiebt, was Marx in den Begriff ihrer „wahren Schranke“ (MEW 25, S. 260) gegossen hat. An die gelangt sie unvermeidlich und nicht nur trotz, sondern auch wegen des steten Bestrebens, alle „ihr immanenten Schranken zu überwinden … durch Mittel, die ihr diese Schranken aufs neue und auf gewaltigerm Maßstab entgegenstellen“. (Ebenda)

Im Zuge der zweiten deutschen Büchervernichtung in den Jahren 1989/90 sind massenhaft auch die Werke des DDR-Wirtschaftshistorikers Hans Mottek auf den Müllkippen unter die Planierraupen geraten. In den Hirnen heutiger Ökonomen hätten sie einen besseren Platz gefunden. Schon im Titel seines 1982 in der DDR erschienenen Buches „Die Krisen und die Entwicklung des Kapitalismus“ wird deutlich, dass Krisen eben nicht nur die stete Wiederholung der immer gleichen oder doch ähnlichen Prozesse sind, sondern eine innere Entwicklung haben. Der Nachweis dieser inneren Entwicklung bis hin zur Unmöglichkeit, weiter auf kapitalistische Art – also durch Tausch von Produkten, die auf der Grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln mit Profitabsicht entstehen – zu wirtschaften, ist eines der großen historischen Verdienste von Marx und Engels und der marxistischen Wissenschaft.

Wir aber leben in der Phase, in der deren theoretische Einsicht zur praktischen Wirklichkeit wird. Diese allgemeine Krise wird nicht verschwinden, selbst wenn alle Westeuropäer und Nordamerikaner durchgeimpft sind. Sie wird erneut ihr Haupt erheben – sei es als wachsende Kriegsgefahr, als Ausprägung weiterer Folgen der Zerrüttung der natürlichen Lebensgrundlagen, als Konsequenz der in den sogenannten Corona-Jahren vertieften sozialen Spaltung in allen kapitalistischen Hauptländern oder als Ergebnis der fortschreitenden Erosion des politischen Überbaus, der die beständigen Erschütterungen seiner Fundamente auszugleichen immer weniger in der Lage ist.

Die sich zyklisch beschleunigenden Krisenschübe des Kapitalismus haben einen inneren Motor, der sich spiegelbildlich verhält zu dem inneren Motor der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt. Als Marx sich bei den Arbeiten zum später von Engels herausgegebenen dritten Band des „Kapital“ daran macht, in dessen III. Abschnitt das „Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate“ und im 15. Kapitel dieses Abschnitts die „Entfaltung der innern Widersprüche des Gesetzes“ herauszuarbeiten, schreibt er treffend: „Die Profitrate ist die treibende Macht in der kapitalistischen Produktion, und es wird nur produziert, was und soweit es mit Profit produziert werden kann.“ (MEW 25, S. 269) Gepeitscht vom alles zerfräsenden Prinzip der Konkurrenz wird aber der einzelne Unternehmer gezwungen, die Produktivität des von ihm eingesetzten Kapitals zu erhöhen, indem er Menschen durch Maschinen ersetzt und gleichzeitig – weil das die Stückpreise senkt – die Produktion so weit wie möglich auszudehnen. Die zyklisch auftretenden Überproduktionskrisen sind wiederkehrende Rebellionen gegen diesen unaufhebbaren Grundwiderspruch kapitalistischer Produktionsweise. Weil gleichzeitig die einzige Quelle der Mehrwertproduktion die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft ist, diese aber um der Produktivität willen tendenziell aus der Produktion hinausgedrängt wird, sinkt die Profitrate. Stück für Stück, Krise für Krise, Produktivitätsschub für Produktivitätsschub nähert sich der Galopp dieses Systems damit dem Punkt, den Marx in seinem Werk „Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie“ so beschreibt: „Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhnde Produktion zusammen, und der unmittelbare materielle Produktionsprozess erhält selbst die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit abgestreift.“ (Grundrisse, S. 593)

Sie bricht aber nicht von selbst zusammen, sondern nur durch den politischen Willensakt der Menschen, die dieser Krisenhaftigkeit organisiert ein Ende bereiten – historisch immer dann, wenn das massenhafte menschliche Leiden an den wie Vulkanausbrüche hervorbrechenden Krisenhöhepunkten unerträglich wird.

Im Kern geht es für jedes Volk dieser Erde darum, sich von diesem tendenziellen Fall der Profitrate abzukoppeln und eine Wirtschaftsordnung zu schaffen, die sich nicht als Reflex der Profitmaximierung versteht. Wer sich von der Fixierung auf die Profitrate nicht abkoppelt, fällt mit ihr.

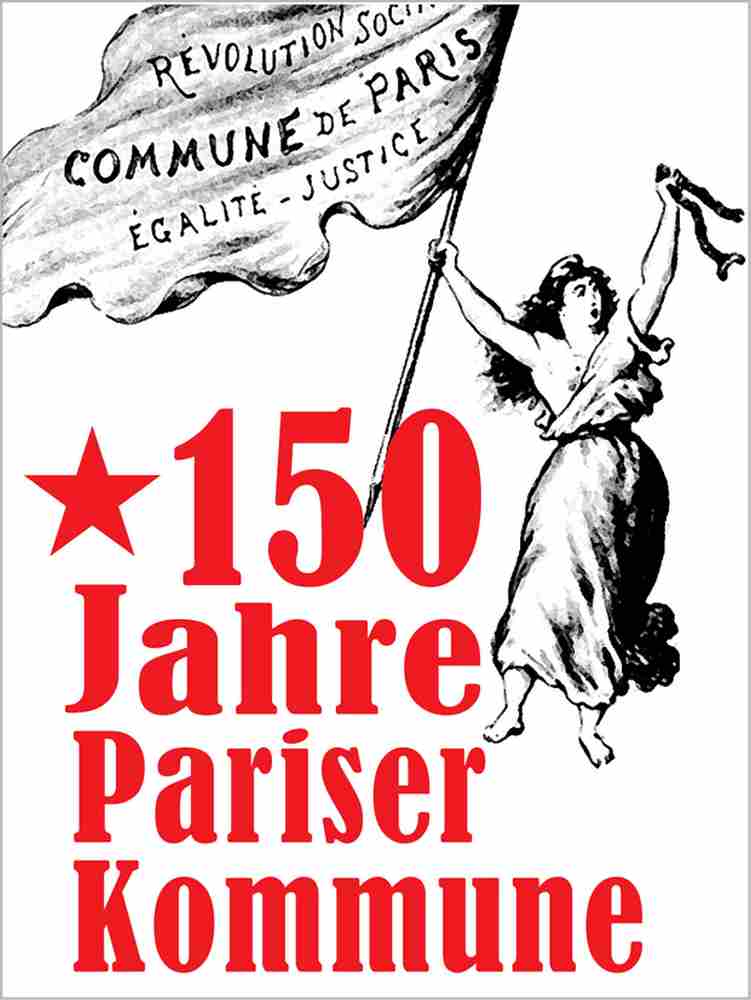

Lehren der Pariser Kommune

Bis zum Erbrechen haben die Medien in den vergangenen 30 Jahren jene, die nach 1989 der DDR weiterhin als dem besten Deutschland, das es je gab, die Treue gehalten haben, mit dem Satz verhöhnt, unsere Epoche sei die des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Angesichts der sich entwickelnden Krisendynamik sollten wir die mit diesem Satz gezierte, in den Schmutz getretene Fahne stolz wiederaufrichten. Denn diese Kübel des Hohns sind vor 150 Jahren auch ausgekippt worden über den toten Heldinnen und Helden der Pariser Kommune, die sich angemaßt hatten, die alte Ordnung durch eine gänzlich neue zu ersetzen. Diejenigen, die sich nicht beirren ließen, reckten über vier Jahrzehnte später das Banner der Kommune in Petersburg wieder empor. Sozialismus – das wissen wir seit eben jenen Pariser Tagen – ist nicht möglich mit der Übernahme der alten Staatsmaschine, deren Zweck ja gerade darin besteht, die Ausbeutung zu organisieren und zu garantieren, egal ob sie schwarz, grün oder verlogen gar rot lackiert wird. Sie muss zerschlagen und durch eine neue Macht ersetzt werden. Das war die Erkenntnis vom März und April 1871. Einen Monat später, nach der Schlächterei vom Mai 1871, war zweitens klar: Sozialismus wird es nicht in einem einzigen Sturmlauf geben, der an einem Ort beginnt und von dort wie in konzentrischen Kreisen den Rest der Welt ergreift. Sozialismus ist eine Sache mehrerer Anläufe. Der erste begann in einer Stadt von damals 1,8 Millionen Einwohnern, der zweite 1917 in einem Land mit 180 Millionen.

Dank an China, Vietnam und Kuba

Die europäische Niederlage dieses zweiten Anlaufs sagt über den Charakter unserer Epoche genauso wenig oder genauso viel wie die des ersten. In seinem innersten Kern ist dieser Anlauf gescheitert am Unvermögen der herrschenden Arbeiterklasse, aus den Einsichten Lenins über die Notwendigkeit einer neuen ökonomischen Politik (NÖP) oder – national heruntergebrochen – Walter Ulbrichts über die Notwendigkeit eines neuen ökonomischen Systems (NÖS) auf der Grundlage der Dominanz des gesellschaftlichen Eigentums zu lernen. Das trotz Konterrevolution weitere Bestehen des Charakters unserer Epoche ist in unseren Tagen nun jenen Genossinnen und Genossen in China, Vietnam, Kuba und anderswo zu verdanken, die daraus gelernt haben. Sie haben die 1989 auch ihnen drohende Niederlage abgewendet und das Tor zu einer Wiedererlangung der historischen Initiative offengehalten. Die Zahl der Menschen in Weltgegenden mit sozialistischer Orientierung liegt nicht mehr bei 1,8 Millionen wie 1871 oder 180 Millionen wie 1917, sondern bei über 1,5 Milliarden. Die Frage, ob das denn ein Sozialismus nach unserem westeuropäischen Geschmack sei, ist historisch naiv. Ihr sozialistischer Anlauf ist genauso blut- und fehlerbefleckt und gleichzeitig ebenso ruhmvoll und zukunftsweisend, wie es jener der Pariser Kommune oder der des Roten Oktober war.

Gelernt haben wir aus den letzten 150 Jahren: Menschen brauchen Zeit und Irrwege, um ihren Weg zu finden. Der Satz von Herbert Mies, eher ginge ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass der Sozialismus um die Bundesrepublik Deutschland einen Bogen mache, schien 1989 erledigt und für alle Zeiten widerlegt zu sein. Er ist und bleibt aber richtig – der Bogen wird nur größer und der Weg steiniger. So wie 1965 niemand seriös hätte prognostizieren können, wie der sozialistische Weg der DDR weiterhin verlaufen möge, so kann dies auch letztlich niemand ernsthaft hinsichtlich des Weges der KP Chinas vorhersagen. Klar ist: Sie erhebt den Anspruch, aus der großen europäischen Niederlage von 1989 diejenigen Lehren zu ziehen, die es ermöglichen, an einer sozialistischen Orientierung festzuhalten. Europäische Besserwisserei ist nach dem, was wir hier verbockt haben, jedenfalls fehl am Platze.

In der finalen Krise des Kapitalismus befinden wir uns längst – ob es den heute Lebenden bewusst ist oder nicht. Es wäre nach den Niederlagen von 1871 und 1989 ein historischer Fehler der westeuropäischen Kommunisten, zu meinen, die „Aurora“ warte nur auf uns, die Kanone neu abzufeuern.

Was aber geschieht, wenn auch hierzulande immer mehr Menschen in Verzweiflung geraten, wenn die Erzählung, an allen Zumutungen der Krise sei allein das Corona-Virus schuld, nicht mehr greift? Vermutlich fällt dies in Deutschland zusammen mit der probe- und stückweisen Übergabe von Regierungsmacht an die kleinbürgerlich-intellektuell geprägten „Grünen“. Die werden dann in der ihnen eigenen Mischung aus Ersatzthemen (Gemüse statt Fleisch, E-Auto statt Verbrenner, Sternchen statt großem I) und Hass auf alles, was aus Moskau, Peking oder Havanna kommt, versuchen, dem weiteren Abrutschen dieses Systems einen messianisch verbrämten Sinn zu geben. Da sie den Kapitalismus unangetastet lassen wollen, werden sie bestenfalls als Niedergangsbeschleuniger, schlimmstenfalls als Brandbeschleuniger enden.

Unser historischer Platz wird es dann vor allem sein, in den heraufziehenden Weltgewittern das uns Menschenmögliche zu tun, damit diejenigen Völker, die seit 1989 die rote Fahne weitertrugen, das auch künftig tun können, ohne unter einem Hagel von Raketen zu verrecken. Die Menschen unseres Landes haben die Möglichkeit, auf die Gewinnerseite der Geschichte zu kommen, statt abermals wie im heißen und kalten Krieg des vorigen Jahrhunderts Verbündete des Unheils zu werden, nur dann, wenn wir einen neuen Anlauf heraus aus der kapitalistischen Profit- und Tauschgesellschaft wagen. Gewänne diese Ansicht weitere Anhänger, wären wir der Taten der Frauen und Männer von Paris, Petersburg oder auch der Gründer der Freien Deutschen Jugend würdig.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)