Der Artikel 139 Grundgesetz (GG) lautet: „Die zur ‚Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus‘ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.“

Was ist nach 75 Jahren Grundgesetz aus dem antifaschistischen Grundprinzip der bundesdeutschen Verfassung geworden? Im Februar 1945 stellten die drei Alliierten auf der Jalta-Konferenz das Programm für ein zukünftiges Deutschland auf: „Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen Militarismus und Nationalsozialismus zu zerstören und dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland nie wieder imstande ist, den Weltfrieden zu stören.“ Wenige Monate später konkretisierte das Potsdamer Abkommen: „Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen Gliederungen und Unterorganisationen ist zu vernichten; alle nationalsozialistischen Ämter sind aufzulösen; es sind Sicherheiten dafür zu schaffen, dass sie in keiner Form wieder auferstehen können; jeder nazistischen und militaristischen Betätigung und Propaganda ist vorzubeugen.“

Befreiungsgesetze

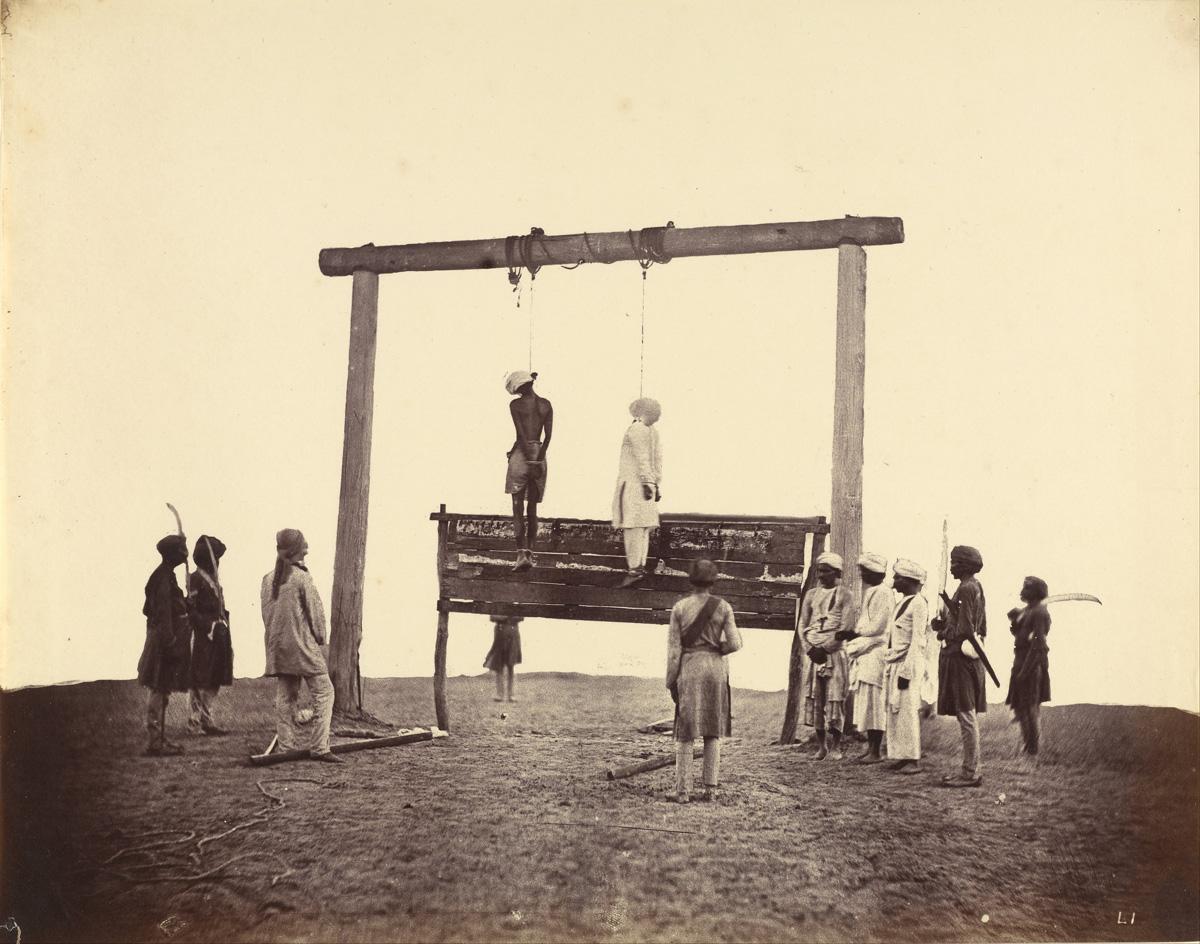

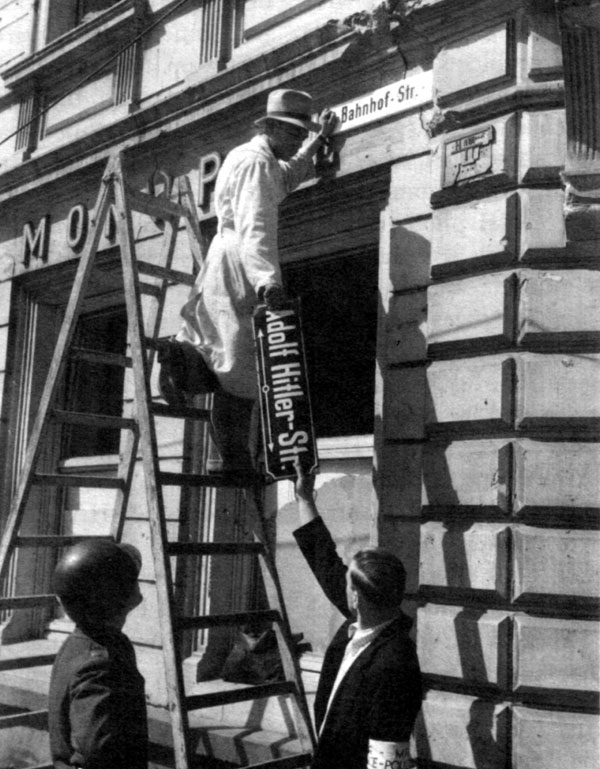

Nach dem 8. Mai 1945 folgten die Erlasse und Gesetze des Alliierten Kontrollrats (KR) gegen Organisationen, Gesetze, Wirtschaftskartelle und Institutionen aus der nationalsozialistischen Vergangenheit. Gleichrangig sollte durch sie einem Aufkeimen „neuen“ faschistischen Gedankenguts wie auch – was gerne vergessen wird – dem Militarismus ein Riegel vorgeschoben werden. Die sogenannten „Befreiungsgesetze“ ergingen zahlreich, die wichtigsten waren: die Liquidation sämtlicher militärischer und paramilitärischer Korporationen des NS-Staates (KR-Befehl Nr. 1, August 1945), die Verfolgung der Naziverbrecher (KR-Direktive Nr. 38, Oktober 1946), die Auflösung sämtlicher nationalsozialistischer Organisationen (KR-Gesetze Nr. 2 und Nr. 8, 1945), die Aufhebung des NS-Rechts (KR-Gesetz Nr. 1, 1945), die Entnazifizierung im öffentlichen Dienst (KR-Direktive Nr. 24 vom September 1946), die Zerschlagung von Industriekartellen (IG Farben, KR-Gesetz Nr. 9, KR-Gesetz Nr. 5, 1945), das Verbot faschistischer Literatur und Propaganda (KR-Befehl Nr. 4, Mai 1946) und die Beseitigung von NS-Denkmälern, Mahnmalen und Museen (KR-Anweisung Nr. 20, 1946). Das vom Länderrat der US-amerikanischen Besatzungszone entwickelte „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ vom 5. März 1946, das die wesentlichen Inhalte der vorgenannten KR-Gesetze und Direktiven in sich aufnahm, galt ab 1946 für alle Besatzungszonen.

Parlamentarischer Rat

Der Name dieses Gesetzes wurde vom Verfassungskonvent „Herrenchiemsee“, bestehend aus den Ministerpräsidenten der Westzonen, der vom 10. bis zum 23. August 1948 tagte, in den damals noch mit Nr. 146 bezifferten Grundgesetzartikel übernommen, noch ohne Anführungsstriche und mit einer Aufhebungsklausel versehen. Er lautete: „Die zur Befreiung des deutschen Volkes von Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen und noch ergehenden Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. Dieser Artikel und die durch ihn für zulässig erklärten Rechtsvorschriften treten am … außer Kraft.“ Im Erläuterungsdokument verwiesen die Ministerpräsidenten der Westzonen auf den Grund dieses Artikels: „Die in den Ländern zur Befreiung … erlassenen Rechtsvorschriften sollen durch das Grundgesetz nicht berührt werden.“ Gesetze und Direktiven des KR sollten den Grundrechten vorgehen, Faschisten alter und neuer Couleur genossen weder Meinungs- noch Berufsfreiheit. Der auf Herrenchiemsee ausgearbeitete Grundgesetz-Entwurf wurde sodann vom 65-köpfigen „Parlamentarischen Rat“ (PR) am 1. September 1948 übernommen und weiter bearbeitet. Auf Initiative der CDU wurde im jetzigen Art. 139 GG der Passus, der ein Aufhebungsdatum vorsah, gestrichen, ebenso fiel die auf die Zukunft gerichtete Klausel „noch ergehende Rechtsvorschriften“ weg. Man wolle den Alliierten keine „Blankovollmacht“ erteilen, hieß es. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss (FDP) sorgte dafür, dass die Bezugsgesetze in Art. 139 GG in Anführungsstriche gesetzt wurden. Es sollte klarmachen, dass es nur um Vorschriften „im Zusammenhang mit den Kontrollratsgesetzen“ gehe. Der PR hielt von Art. 139 GG als einem antifaschistischen Prinzip nicht viel, man packte ihn in die Übergangsvorschriften am Ende der Verfassung.

Randständige Rolle

Erklärungen der beiden KPD-Vertreter im PR – Max Reimann und Heinz Renner – zu Art. 139 GG gibt es nicht, wie überhaupt auffällt, dass dieser wider Erwarten in den Debatten des folgenden Jahrzehnts um das Scheitern der Entnazifizierung und die gegenläufige Renazifizierung sämtlicher Institutionen und Gerichte eine eher randständige Rolle spielte. Noch nicht einmal im Verbotsurteil gegen die offen faschistische „Sozialistische Reichspartei“ (SRP) vom 23. Oktober 1952 verwendete das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) auch nur eine Silbe auf Art. 139 GG, der sich vom Wortlaut her doch eigentlich hätte aufdrängen müssen, um gegen neuen faschistischen Ungeist eingesetzt zu werden. Am 10. April 1951 verabschiedete man das „131er-Gesetz“ zugunsten entlassener Berufssoldaten und ehemaliger Beamten des Reichs. Nun konnten Gestapobeamte und Berufssoldaten der Waffen-SS wieder eingestellt werden. Das Gesetz besiegelte das endgültige Scheitern der alliierten Entnazifizierungspolitik. Die Ignoranz gegenüber Art. 139 GG mag zum einen darauf zurückzuführen sein, dass bereits am 17. März 1951 Schleswig-Holstein und ihm nachfolgend auch die übrigen Bundesländer Gesetze zur „Beendigung der Entnazifizierung“ erlassen hatten.

Zum anderen sorgte die revanchistische Gesetzgebung durch das erste, zweite, dritte und vierte „Gesetz zur Aufhebung des Besatzungsrechts“ vom Mai 1956, 23. Juli 1958 und 19. Dezember 1960 für das Verschwinden der Befreiungsgesetze, noch vorhandene Reste beseitigte das „Gesetz zur Bereinigung des Besatzungsrechts“ vom 23. November 2007. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das BVerfG auch in den beiden NPD-Verbotsverfahren (2003 und 2017) auf 263 beziehungsweise 127 Seiten Begründung den Art. 139 GG nicht einmal einer Erwähnung wert fand. Der Alliierte Kontrollrat, der Normgeber der Befreiungsgesetze, trat am 30. Juli 1945 zum ersten Mal zusammen und stellte seine Arbeit im Juni 1948 ein – die sowjetischen Vertreter hatten wegen der von den Westalliierten eingeleiteten Währungsreform und der damit manifestierten Abspaltung der Westzonen aus Protest das Gremium verlassen. Formell wurde der KR 1990 durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag aufgelöst, lange nachdem die einstigen Befreiungsgesetze aus Art. 139 GG getilgt worden waren.

Alibifunktion

Juristisch war Art. 139 GG eine bloße Hülle ohne konkret umsetzbaren Inhalt geworden. Die Geschichte dieser Norm ist ein Paradebeispiel für die auf dem Gebiet des Grundgesetzes von der herrschenden Klasse und willfährig handelnden Regierungsjuristen geschickt und weitgehend unter Ausschluss der demokratischen Öffentlichkeit durchexerzierte Entkernung eines unliebsamen Verfassungsprinzips. Überraschend ist das nicht, nur eine andere Methode als die offenen und auf Konflikt gebürsteten 67 Änderungen der Verfassung seit dem 23. Mai 1949, die Wiederbewaffnung, Notstandsgesetze, Einschränkungen des Asylgrundrechts und Abbau demokratischer Rechte legitimierten. Aus welchem Grund aber strichen sie Art. 139 GG nicht aus der Verfassung, wenn er doch nur noch Hülle ist? Zum einen, weil er auch in dieser Form immer noch tauglich ist, sich auch auf internationalem Parkett das Mäntelchen des konsequenten Umgangs mit der eigenen Vergangenheit umzuhängen. Anlässlich des UN-Beitritts, als Deutschland Rechenschaft über seinen Umgang mit Faschismus und Militarismus abzulegen hatte, verfasste die deutsche Seite einen Bericht an die UN (31. Juli 1970). Ihn schmückte die Feststellung, dass die „von den alliierten und deutschen Behörden zur Befreiung des deutschen Volkes von Nationalsozialismus und Militarismus in Kraft gesetzte Gesetzgebung auch weiterhin in Kraft ist“.

Aufhebungsgesetze

„Deutsche Behörden“, die Befreiungsgesetze erlassen hätten – das wäre neu, aufgehoben haben sie sie, und zwar komplett. Eine Debatte über Art. 139 GG, zu der es im Falle der Streichung – schon der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag wegen – unweigerlich käme, scheuten bislang alle Regierungen, käme doch Unangenehmes zutage: Durfte der Bundesgesetzgeber überhaupt die Gesetze zur Aufhebung des Besatzungsrechts erlassen und damit Art. 139 GG praktisch leer laufen lassen? Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich allein aus dem GG. Art. 139 GG verbietet aber gerade in den Fällen der Entnazifizierung den Rückgriff auf die Verfassung. Der Bund war nicht legitimiert, die Aufhebungsgesetze auf den Weg zu bringen – die Folge ist deren Nichtigkeit. Genau das vertraten 1986 die Richter des Verwaltungsgerichts Frankfurt/Main (AZ: VII/V G 9/86) und verboten mit dieser Begründung die Überlassung eines Veranstaltungsraums an die NPD. Juristisch besteht nach wie vor die Möglichkeit, die Aufhebungsgesetze der 1950er- und 1960er Jahre durch ein Normenkontrollverfahren vor dem BVerfG für nichtig erklären zu lassen.

Antifaschistischer Nutzwert?

Einstweilen aber gelten sie. Es stellt sich die Frage, welchen Nutzwert Art. 139 GG in seiner jetzigen Form für die antifaschistische Bewegung noch haben kann. Als eine Art antifaschistische Anspruchsnorm, mit der sich gerichtlich – gleich auf welcher Ebene – etwas gegen faschistische Umtriebe durchsetzen ließe, ist er untauglich. Als antifaschistische Grundnorm der Verfassung kann er nur dienen, wenn die in ihm aufgehobenen historischen Prinzipien, die ihm auf der Potsdamer Konferenz mitgegeben wurden, stets und unermüdlich als seine Besonderheit hervorgehoben werden – gegen Militarismus, gegen Faschismus im alten und neuen Gewand, gegen Großkonzerne und Rüstungsindustrie, ohne die der Faschismus nicht möglich ist. Von eben diesem Zusammenhang zwischen Faschismus und dem System, das ihn hervorbringt, erzählt die Geschichte des Art. 139 GG – und genau deshalb wurde er zum Schweigen gebracht. In der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linkspartei im Bundestag hieß es: „Bei ihrer Begriffsdefinition des ‚Antifaschismus‘ gehen Linksextremisten zumeist weit über die bloße Ablehnung des Rechtsextremismus hinaus. Sie behaupten, dass ein ‚kapitalistischer‘ Staat den Faschismus hervorbringe und toleriere. Daher richtet sich der ‚Antifaschismus‘ aus linksextremistischer Sicht nicht nur gegen tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten, sondern auch immer gegen das politische System der Bundesrepublik Deutschland bzw. konkret gegen den Staat und seine Vertreter.“ (Bundesregierung, 29. Dezember 2017, Drucksache 19/351) Mit der weichgespülten Kampagne „gegen Rechts“ der letzten Monate oder lieblichen „Antitotalitarismus-Klauseln“ in den Landesverfassungen, die die Ursache des Faschismus nur vernebeln, hat das, woran uns heute Art. 139 GG noch erinnert, nichts gemein.

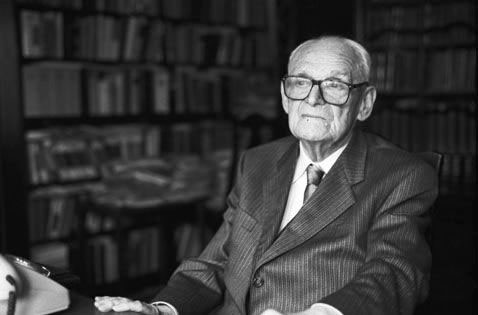

Ralf Hohmann (Jahrgang 1959) ist Rechtswissenschaftler.

Nach seinen Promotionen im Bereich Jura und in Philosophie arbeitete er im Bereich der Strafverteidigung, Anwaltsfortbildung und nahm Lehraufträge an Universitäten wahr.

Er schreibt seit Mai 2019 regelmäßig für die UZ.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)