China subventioniert seine Firmen derart, dass sie die Produktion beliebig ausweiten können. Sie sind damit in der Lage, zu Dumpingpreisen die Weltmärkte zu überschwemmen und die gute Marktwirtschaft des freien Westens zu zerstören. So lautet das täglich über alle Medienkanäle verbreitete westliche Narrativ.

Was im Westen bisher gute Exporte waren, sind nun bei China böse Überkapazitäten. Dabei sind Überkapazitäten Produktionsmöglichkeiten über den aktuellen nationalen Bedarf hinaus, aber auch dynamische Fähigkeiten, diese auf höhere globale Wertschöpfungsstufen hin zu entwickeln.

Dynamischer Strukturwandel

Ein Land, das aus der Reihe der hegemonialen „Werte-und-Regel-Ordnung“ tanzt, in der es mit wenigen Ausnahmen jahrzehntelang keine Aufstiege mehr gab, muss eine langfristige Dynamik generieren. Der Strukturwandel, den es organisieren muss, besteht in der Schaffung von Überkapazitäten auf höheren Wertschöpfungsstufen sowie der Vernichtung von alten und umweltschädlichen Überkapazitäten.

China hat in den letzten 20 Jahren Überkapazitäten in allen ökologisch relevanten Technologien und Produktgruppen aufgebaut und gigantische alte Überkapazitäten in Kohlebergbau, Kohleverstromung, Stahlproduktion und so weiter stillgelegt.

Deutschland dagegen denkt seit Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel nicht im Traum daran, seine weltweit größten Überkapazitäten in der Verbrennertechnologie, seine jahrzehntelange Überschwemmung der Weltmärkte mit Autos abzubauen. Stattdessen wird diese Flaggschiff-Industrie bis heute gepampert. Die Überproduktion und Überakkumulation wird aufrecht erhalten durch staatlich finanzierte Kaufanreize wie etwa die Abwrackprämie 2009 oder ständige politische Interventionen zu Gunsten der Autoindustrie etwa gegen niedrigere Grenzwerte zum CO2-Ausstoß. Im Ergebnis läuft jetzt die deutsche Automobilindustrie in den neuen Mobilitätsformen E-Motoren oder Wasserstoffantriebe technologisch und preislich hinterher.

Überkapazitäten-Weltmeister

Deutschland wurde vor allem mit dem chinesischen Nachfrageboom nach 2008 noch einmal der wichtigste Exporteur der Welt. Der deutsche Höhenflug wurde erst mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, dem nachfolgenden aktuellen Krisenmodus der Weltwirtschaft und der Zerschlagung der natürlichen eurasischen Wirtschaftsverflechtung mit Russland durch die USA beendet.

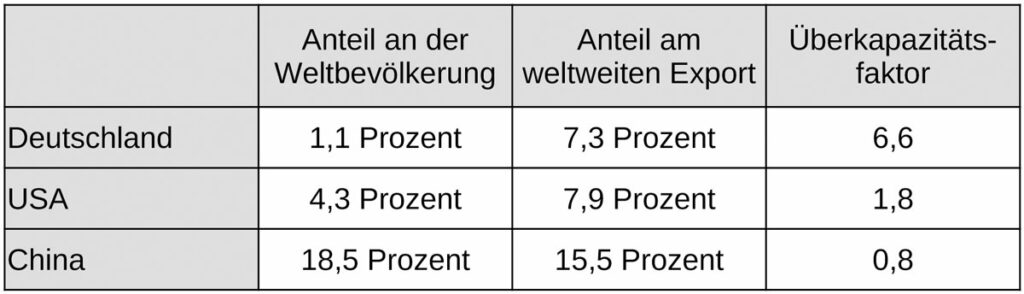

Bis dahin war Deutschland Exportweltmeister. Mit einem Weltbevölkerungsanteil von 1,1 Prozent und einem Anteil von 7,3 Prozent (2021) an den weltweiten Exporten hatte es Überkapazitäten vom Faktor 6,6:

Abschottung des Westens

Die politischen Maßnahmen zur „Überkapazitäten“-Kampagne waren seit Langem vorbereitet. US-Präsident Joseph Biden hatte bereits viele Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump verschärft. Nun kam eine Vervielfachung der Zollsätze, pikanterweise auf die chinesischen Produkte, die für die globale Klimawende unabdingbar sind. Der Zollsatz für E-Fahrzeuge wurde etwa von 27 Prozent auf 100 Prozent erhöht. Die EU folgt natürlich sofort und erhebt nun Zölle in Höhe von 27 bis 48 Prozent. Diese Maßnahme war lange durch die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen unter dem Stichwort „Anti-Subventions“-Prüfung vorbereitet worden.

Aber die globalen Wertschöpfungsketten lassen sich nicht einfach zerschlagen. Produkte aus Drittländern enthalten nach wie vor chinesische Zulieferteile, chinesische Produkte werden auch in Drittländern hergestellt, demnächst auch in Ungarn, also innerhalb der EU. Betroffen von den Zöllen sind auch die Importe von deutschen Herstellern in China, also Produkte, die deutsche Konzerne in China herstellen lassen, um sie dann in Europa zu verkaufen.

Der chinesische Export von E-Fahrzeugen in die EU macht dabei nur 8 Prozent des EU-Automarktes aus. Von der chinesischen Elektroautoproduktion werden insgesamt nur 12 Prozent exportiert. Der Löwenanteil von über 88 Prozent wird im heimischen Markt verkauft, wo man ein kleines modernes und hochintelligentes E-Auto für 10.000 Euro kaufen kann. Hier werden sie zum doppelten Preis wie in China angeboten – nix Dumping. Die neuen Zölle können von den chinesischen Firmen daher vermutlich auch zum guten Teil absorbiert werden. Und was China anbietet, günstige elektrische Einsteigermodelle, gibt es in der EU noch gar nicht. Da ist nichts zu schützen.

Während westliche Autohersteller immer noch fast die Hälfte des chinesischen Automarktes bedienen und deutsche Hersteller zwischen 30 und 40 Prozent ihres globalen Absatzes in China verkaufen, spricht in China niemand von der „Überflutung durch ausländische Angreifer“.

China hat allerdings alternative Absatzmärkte. Die Kooperation mit den verlässlicheren Partnern des Globalen Südens ist weit entwickelt: 150 Partnerländer hat das Projekt der „Neuen Seidenstraßen“, den neuen Motoren der weltwirtschaftlichen Entwicklung und sich neu organisierenden Wertschöpfungsketten. Chinas Handel mit dem Globalen Süden hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt.

Ende Klimawende

In den USA wird ernsthaft behauptet, China stelle mehr Klimawende-Technologien her als es globalen Bedarf gebe. Während der Kollektivwesten aufgrund seines industriellen Niedergangs und ökologischen Versagens die chinesischen Klimawende-Technologien dringend bräuchte, wird die Klimawende faktisch beendet: Mit dem aktuellen Abschottungsschlag wird diese im Westen endgültig beerdigt.

Chinas Überkapazitäten entwickeln den Globalen Süden

Die Volksrepublik ist führend in den zentralen Wirtschaftszweigen zur Dekarbonisierung: Elektromobilität, Batterie- und Speichertechnik und der Solarindustrie. Diese Bereiche wurden geplant auf- und ausgebaut und spielen bei der strategischen Ausrichtung der chinesischen Wirtschaft eine zentrale Rolle. Durch Chinas Überkapazitäten in diesen Bereichen werden erneuerbare Energien nun billiger als Kohle-, Öl-, Gas- und Atomstrom. China ist jetzt die grüne und nachhaltige Fabrik der Welt.

Die chinesischen Ökowendekapazitäten sind allerdings allein global unzureichend. Das Ausbautempo der Erneuerbaren müsste verdreifacht werden, um die globalen Klimaziele zu erreichen. Die Internationale Energieagentur berechnet, dass sich der Absatz von Fahrzeugen mit neuen Antrieben global auf das 4,5-Fache von 2022 erhöhen muss und der Absatz von Solar-Paneelen müsste sich verzehnfachen, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Subventionen und die „Geheimnisse“ chinesischer Effektivität

Im Gegensatz zum Wertewesten forciert China die Klimawende praktisch ohne betriebliche Subventionen. Washington hat mit seinem „Inflation Reduction Act“ 700 Milliarden US-Dollar für Produktionsansiedlung in den Ring geworfen. Die EU hat einen „Resilienzfonds“ von 723 Milliarden Euro aufgelegt, dazu Subventionen aus EU-Strukturfonds und Kohäsionsfonds. Deutschland ist ohnehin seit je eines der Länder mit den höchsten Subventionsquoten. Aktuell werden E-Mobilität, Batterietechnik und die Ansiedlung von Halbleiterproduktion mit Dutzenden Milliarden Euro subventioniert.

In China wird etwa die E-Mobilität seit 2019 überhaupt nicht mehr gefördert. Ebenso wenig Photovoltaik oder Batterien. Die Volksrepublik forciert Strukturwandel und ökologische Entwicklung praktisch nur indirekt, WTO-konform. Die „Geheimnisse“ des chinesischen Erfolges sind für jeden erkennbar:

- Economies of Scale: Eine Ökonomie mit 1,4 Milliarden Einwohnern in mittleren Einkommensbereichen kann niedrigere Stückkosten realisieren als eine Wirtschaft mit 80 Millionen Einwohnern.

- Komplette und effektive Wertschöpfungsketten: Hunderttausende Gründerfirmen sorgen für eine Zulieferinfrastruktur und regionale Cluster, die in der Welt ihresgleichen suchen.

- Kostenlose Bereitstellung umfassender effektiver Infrastrukturen: Kostenlose Infrastruktur-Nutzung ist ein Faktor hoher Kaufkraft der Haushalte, aber auch der Kostenersparnis der Firmen.

- Bildung und Qualifikation: Gute Schulbildung und 600.000 neu ausgebildete Ingenieure jedes Jahr. Vom Arbeiter bis zum Entwicklungsingenieur ist qualifiziertes Potential für die Klimawende vorhanden, das größer ist als das des gesamten Westens.

- Preiswettbewerb: Was der Kapitalismus schon lange nicht mehr kennt: Chinesische Unternehmen müssen wieder echten Preiswettbewerb zugunsten der Käufer und Nutzer generieren. China hat die Konzerne in den letzten Jahren einer harten Wettbewerbskultur unterworfen und entsprechende Crackdowns auf die Oligopole des IT-, Immobilien-, Banken- und Finanzsektors durchgeführt. Es ist der „Fitnessclub“ für die deutsche Industrie geworden, wie Jörg Wuttke, der Chef der Europäischen Handelskammer in China, schon 2021 der „Wirtschaftswoche“ im Interview sagte. Westliche Firmen kommen nun in Bedrängnis, weil chinesische Unternehmen ihre Effektivität auch preislich weitergeben.

In Kreisen des deutschen Maschinenbaus etwa hat man erkannt, warum Chinas Unternehmen führend sind: „Harter Wettbewerb bei gleichzeitig guten Rahmenbedingungen“, wie Henrik Borg in „Maschinenmarkt“ schreibt.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)