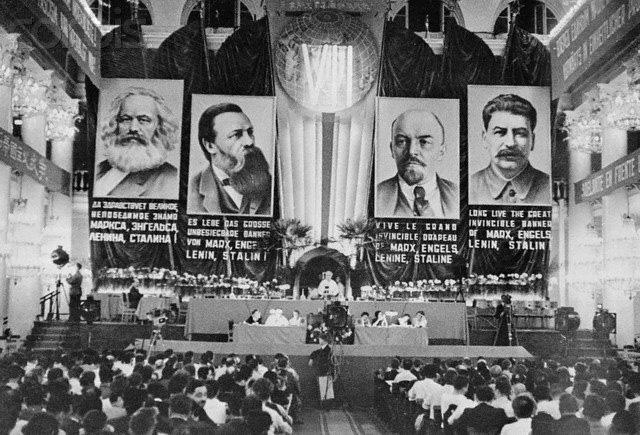

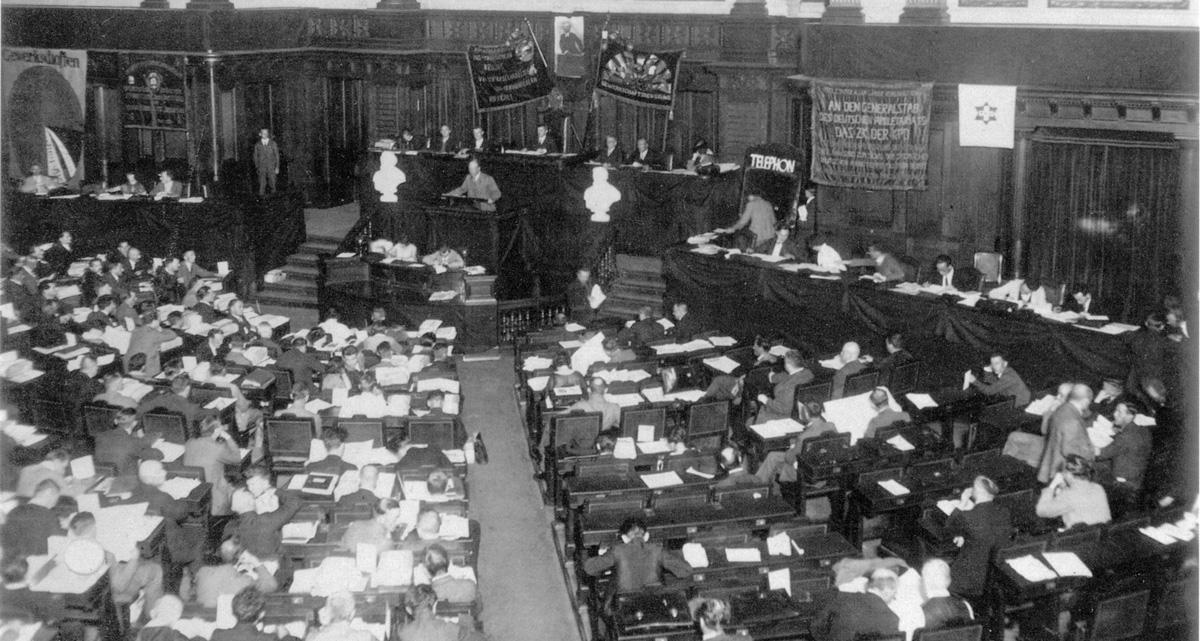

Vom 25. Juli bis zum 20. August 1935 tagte in Moskau der VII. Weltkongress der Komintern (KI). Im Rahmen des Kongresses wurde die veränderte Lage nach der Übergabe der Macht an die Faschisten in Italien und Deutschland analysiert. Verschiedene in der kommunistischen Weltbewegung aufgetretene Fehler wurden korrigiert. Mit der Volksfront entwickelte die KI eine der Situation des Klassenkampfs angemessene Taktik auf der Grundlage der Einheitsfrontstrategie. Von „links“ und rechts werden die Ergebnisse des Kongresses immer wieder verkürzt und fehlinterpretiert und dadurch zu Quellen von Dogmatismus und Opportunismus. Für die DKP ordnete der Vorsitzende Patrik Köbele auf dem 26. Parteitag im Juni ein: „Wir halten am VII. Weltkongress fest, wir sehen ihn als wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Theorie und Praxis. Wir sehen in den Dokumenten des VII. Weltkongresses eine große Anwendung des Marxismus auf die Analyse der damaligen Situation und einen wesentlichen Bestandteil der Weiterentwicklung unserer weltanschaulichen Instrumente. Wir verwenden sie nicht als Dogma, aber als schöpferische Quelle für unsere Strategie und Taktik.“ In der nächsten UZ-Ausgabe folgt ein Artikel zum Referat Wilhelm Piecks.

„Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie ihn das XIII. Plenum des EKKI richtig charakterisiert hat, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.“

Dies ist der Kernsatz aus dem Referat des berühmten bulgarischen Revolutionärs und Antifaschisten Georgi Dimitroff beim VII. Weltkongress der Komintern (KI) vom 2. August 1935 – fast auf den Tag genau heute vor 90 Jahren. Bekannt wurde er als die „Dimitroff-These“ und als solche Gegenstand von manchen Missverständnissen und Anfeindungen. Dazu muss gesagt werden, dass weder Dimitroff noch die KI den Anspruch hatten, mit dieser Definition das Wesen des Faschismus erschöpfend behandelt zu haben. Auch stellt der Begriff „Dimitroff-These“ eine Personalisierung dar, die nur bedingt zutreffend ist. Denn das bekannte Zitat weist ja selber darauf hin, dass es hier um eine in der KI kollektiv erarbeitete Feststellung geht. Zudem haben auch schon Kritiker mit mehr Spitzfindigkeit als Sachkenntnis Dimitroff den Begriff „Finanzkapital“ als Anknüpfung an die Nazi-Propaganda vom „raffenden“ (jüdischen) Bankkapital angekreidet. Deshalb eine Erinnerung: Lenin, auf dessen theoretischen Grundlagen sich der Kommunist Dimitroff bewegt, hat das Finanzkapital eben nicht als Synonym für das Geldvermögen der Banken definiert, sondern als die Verschmelzung der Kapitale von Fabrik und Bank. Es geht hier also um einen neuen Typ von Kapital in der Phase des Imperialismus, welcher der antisemitischen These vom getrennten „schaffenden“ und „raffenden“ Kapital konträr entgegensteht. Die hier von rechts vorgenommene Fraktionierung des Kapitals ist gerade nach Lenin im Zuge der von ihm festgestellten Verschmelzung unmöglich.

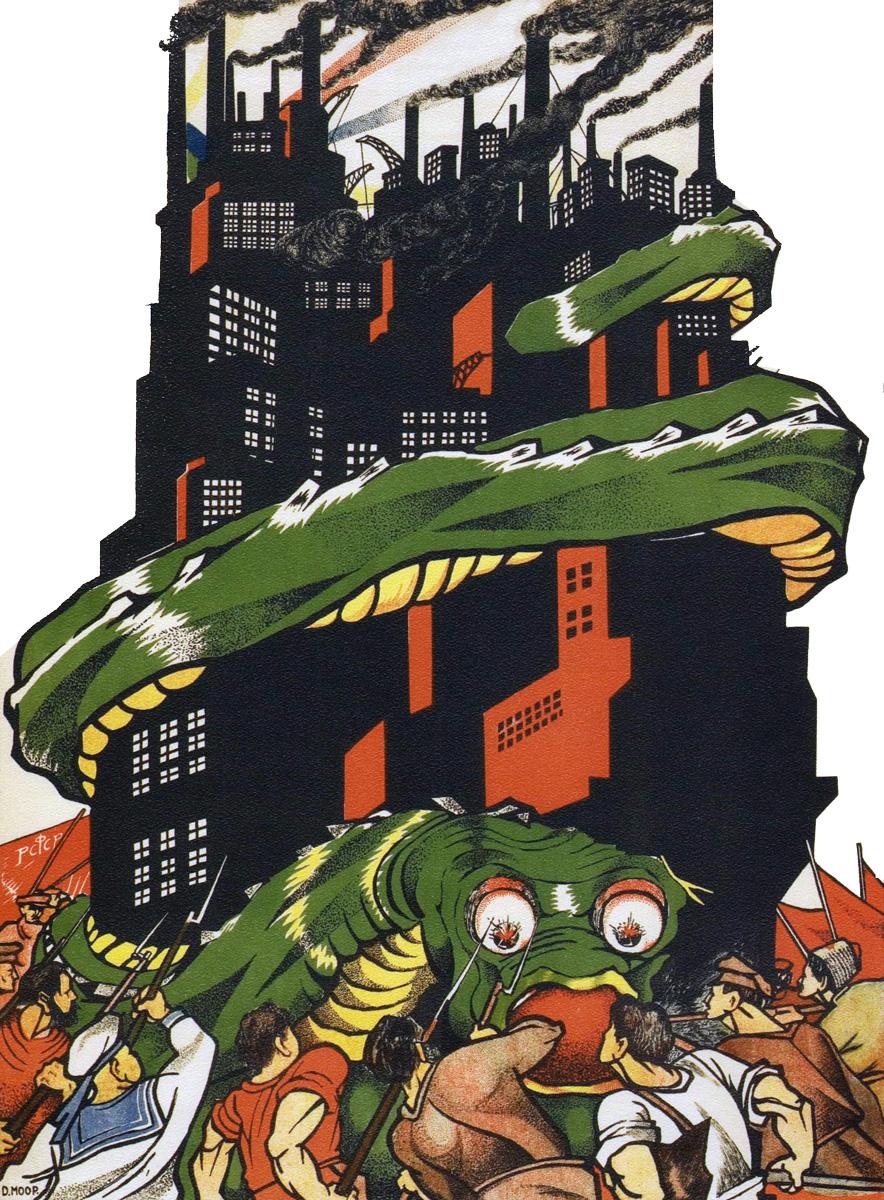

Dimitroff stellt fest, dass der Sieg des Faschismus in bestimmten europäischen Ländern eine doppelte Schwäche ausdrückt. Das Proletariat, gespalten durch das Paktieren der Sozialdemokratie mit der Bourgeoisie, kann nicht den Schritt vollziehen zur revolutionären Umwälzung, während die herrschende Klasse keine Chance mehr sieht, ihre Hegemonie mit den vergleichsweise moderaten Mitteln des demokratischen Parlamentarismus aufrechtzuerhalten. Das relative Erstarken der Arbeiterklasse lässt sie Zuflucht nehmen zu den Methoden der Gewalt und des Terrors. Der Faschismus in seiner konkreten Gestalt variiert je nach Nation und durchläuft Phasen der Vorbereitung, bevor er zur Macht gelangt. Seine vornehmliche Aufgabe sieht er in der Vernichtung der organisierten Arbeiterbewegung und in der Ausschaltung jeder ernsthaften Opposition, um so dem Monopolkapital Maximalprofit und expansive Kriegführung zu ermöglichen. Zu diesem Zweck verbreitet er exzessiven Nationalismus und Hass gegen als konkurrierend angesehene Staaten beziehungsweise Völker. Im Fokus stand dabei seinerzeit in erster Linie die Sowjetunion, die durch ihre Existenz als sozialistische Macht in den Augen der Monopolkapitalisten die größte Bedrohung auf internationaler Ebene darstellte. Die Tatsache, dass es den Faschisten gelingt, große Teile des Kleinbürgertums, des Lumpenproletariats und auch rückständige, rassistisch verhetzte Arbeiter für sich zu gewinnen, darf nicht zu dem Fehlschluss verführen, dass man es etwa bei der Nazi-Diktatur mit einer Herrschaft des „entfesselten Kleinbürgertums“ zu tun habe. Mag Adolf Hitler dort auch seine Massenbasis gefunden haben, so diente seine Regierungspraxis doch in erster Linie den Monopolen. Erscheinung und Wesen des Faschismus sind auf dieser Ebene durchaus nicht dasselbe. Ausgangspunkt der Nazi-Herrschaft ist das machtpolitische Bedürfnis des Großkapitals. In diesem Sinn kann man sagen: Faschismus kommt nicht von den Faschisten. Der ruinierte Kleingewerbetreibende oder Arbeitslose, der sich der SA anschließt, handelt letztlich gegen seine eigenen Interessen. Um solche Menschen für sich zu gewinnen, setzen die Faschisten vielfach auf pseudosozialistische Propaganda. Demzufolge ist höchst fragwürdig, wenn sich heutige antifaschistische Politik in erster Linie auf die AfD konzentriert und nicht auf das Interesse der Herrschenden an einem gesellschaftlichen Rechtsruck, der sich unterschiedlicher Instrumente bedient. Die AfD ist sicher unter diese einzuordnen, stellt aber nicht das einzige und vielleicht noch nicht einmal das wichtigste dar. Für Sozialabbau, Flüchtlingshetze, wachsende Armut und Kriegspolitik war die AfD in Regierungsverantwortung bislang durchaus entbehrlich.

Dimitroff legt dar, dass der Sieg des Faschismus in Deutschland keineswegs unvermeidlich war. Er stellt Fehler sowohl auf kommunistischer als auch sozialdemokratischer Seite fest. Die Reformisten haben, soweit sie an der Regierung beteiligt waren, es versäumt, eine Politik im Sinn proletarischer Lebensinteressen zu betreiben und damit für große Verbitterung unter den Werktätigen gesorgt. Sie haben es zugelassen, dass die Krisenlasten einseitig auf das Proletariat abgewälzt wurden, und die Mittel staatlicher Repression eher gegen die Kommunisten als die Faschisten gerichtet. Vor allem unternahmen sie alles, um ihre Parteibasis von gemeinsamer antifaschistischer Aktion mit den Kommunisten abzuhalten. Die KPD hingegen unterschätzte die faschistische Gefahr und die Tatsache, dass die parlamentarische Demokratie eine verteidigenswerte Position ist, wenn die Wahl steht zwischen ihr und der Nazi-Diktatur. Auch vermochte es die KPD nicht, in erforderlichem Maß Zugang zu finden zum Kleinbürgertum, zu städtischen Mittelschichten und der Bauernschaft. Des Weiteren kritisiert Dimitroff, dass die KPD sich zu spät der Bedeutung der nationalen Frage bewusst geworden sei. Mit allem Nachdruck warnt er vor der Position des nationalen Nihilismus, der sich in den Reihen der heutigen antifaschistischen Bewegung zur hartnäckigen Konstante entwickelt hat. Jeder Bezug auf die eigene Nation und die nationale Geschichte wird in diesem Denkmuster als reaktionär verdammt („No Border! No Nation!“). Abgesehen davon, dass wir es hier mit einer geradezu infantilen Realitätsverweigerung zu tun haben, welche die Frage unbeantwortet lässt, wie denn die „Abschaffung der Nation“ in Deutschland konkret aussehen könnte, wird ignoriert, welche Bedeutung der positive Bezug auf fortschrittliche Elemente der eigenen Geschichte und Kultur für antifaschistische Politik hat. Dimitroff macht in diesem Zusammenhang Anmerkungen, welche für die heutige Debatte sehr nützlich sein können. Er regt dazu an, über ein Nationalbewusstsein nachzudenken, welches sich von einem abstrakten, bürgerlichen Kosmopolitismus ebenso unterscheidet wie von chauvinistischem Überlegenheitswahn und in einem positiven Wechselverhältnis mit einer internationalistischen Haltung steht. Dimitroff behandelt das Thema dialektisch und nicht mit der Einäugigkeit des „Entweder-oder“.

Dimitroff betrachtet die proletarische Einheitsfront aus kommunistischen, sozialdemokratischen, christlichen und parteilosen Arbeitern als Kern einer antifaschistischen Volksfront, die ebenso das Kleinbürgertum, die Bauernschaft und andere Mittelschichten umfasst. Denn auch diese leiden unter der Dominanz der Monopole. Dimitroff hält es für möglich, dass auf dieser Basis Regierungen gebildet werden können, deren Aufgabe noch nicht darin besteht, unmittelbar zum Sozialismus überzugehen, sondern darin, antifaschistisch-demokratische Massenforderungen zu erfüllen. Er erinnert daran, dass Lenin gefordert habe, „Formen des Übergangs oder Herankommens an die proletarische Revolution ausfindig zu machen“ und stellt die Möglichkeit in den Raum, dass es sich bei dem Modell der Einheitsfrontregierung um eine solche Form handelt. Gleichwohl warnt er die Kommunisten davor, sich im Fall einer solchen Regierungsbeteiligung parlamentarisch „einrahmen“ zu lassen, wie es bei den sächsisch-thüringischen „Arbeiterregierungen“ 1923 geschah.

Für die Einheitsfront nennt Dimitroff folgende Kernpunkte: Schutz der Lebensinteressen der Werktätigen, Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf das Proletariat, Verteidigung bürgerlich-demokratischer Grundrechte und Kampf gegen den imperialistischen Krieg in Solidarität mit den kolonial unterdrückten Nationen. Er betont, dass auch Werktätige in diesen Kampf einbezogen werden müssen, die zuvor Opfer der faschistischen Demagogie wurden. Anders als heute oft üblich, stellt er nicht die moralisierende Frage, ob man mit diesen Menschen „reden dürfe“. Er stellt die Notwendigkeit fest, sie zu gewinnen. Und selbstverständlich erledigt die Schwierigkeit einer Aufgabe nicht die Notwendigkeit ihrer Bewältigung.

Brennend aktuell erscheint seine Betonung der Bedeutung des Friedenskampfs und des Antikolonialismus als wesentliche Elemente des antifaschistischen Kampfs – ein Zusammenhang, den zu negieren sich gegenwärtig verschiedene Kräfte bemühen.

Besonders wichtig ist Dimitroffs Hinweis, dass für antifaschistische Politik die materiellen Lebensinteressen der Werktätigen beziehungsweise der großen Bevölkerungsmehrheit im Mittelpunkt stehen müssen. Dies ist eine gänzlich andere Orientierung, als sie sich heute im Zeichen der Identitätspolitik entwickelt. Hier setzt man auf „Minderheiten“ als antifaschistischen Gegenpol, was den Faschisten die demagogische Behauptung erleichtert, sie seien die Repräsentanten der Mehrheit. Der Kampf um „Anerkennung“, (sub-) kulturelle Events und das Feiern eines letztlich systemkonformen Individualismus haben hier mehr Gewicht als der Kampf um Löhne und Wohnraum sowie andere Kampffelder, auf denen es um die schlichte materielle Existenz der Menschen geht – Lenins Kampf ums Teewasser. Auch sind dies die Gebiete, auf denen die Herrschenden nicht ohne Erfolg versuchen, die Ausgebeuteten durch gewollte Ressourcenverknappung in Gegensatz zueinander zu bringen – meist entlang nationaler oder religiöser Unterschiede. Hier also entscheidet sich, ob diese Menschen miteinander oder gegeneinander kämpfen. Dimitroffs Analyse stellt hier zu Recht den strategisch zentralen Punkt fest.

Im Sommer 2020 veröffentlichte die KAZ eine Broschüre, in der sich Richard Corell mit rechten und linken Verfälschungen des VII. Weltkongress beschäftigt. Die Broschüre kann hier als PDF heruntergeladen werden.

![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)